Juan Carlos Ceci

Una corrente di aria fresca e leggera

Pietrasanta, Palazzo Panichi

agosto 2011

Solo et pensoso

Daniele Capra

Una delle più prodighe chiavi interpretative dell’opera d’arte, utilizzata in forma massiccia negli ultimi cinquant’anni, è quella che la vede sotto forma di un testo, elemento che per sua stessa natura è vocato alla polisemia, ad essere letto cioè con differenti chiavi e livelli di lettura. L’evoluzione dal testo all’ipertesto, avvenuta massicciamente a partire dalla diffusione dei contenuti digitali via web dagli anni Novanta [1], ha ancora di più aumentato la possibilità di leggere l’opera come un insieme di elementi in grado di condurci altrove, in forma non lineare, e con le modalità connettive delle reti neuronali. Alla sua natura di manufatto consistente, di oggetto, l’opera sembra affiancare una rete di relazioni che ne costituiscono il patrimonio immateriale, interpretativo e valutativo che permettono a chi guarda di spostarsi altrove.

È questa una delle caratteristiche peculiari dell’opera di Juan Carlos Ceci, i cui lavori sono dotati di immaginifiche capacità di traslare altrove l’attenzione, di spostare l’osservatore senza però spiazzarlo, ma in qualche maniera accarezzandolo e conducendolo per mano. I suoi olii in particolare sono infatti dotati di quella proprietà curiosa per cui, pur essendo dei paesaggi, parlano di altro facendo venir in mente letture di malinconica natura esistenziale da viaggiatori mentali – come l’impiegato Bernardo Soares-Pessoa [2] – in cui potersi perdere senza ritrovare il bandolo della matassa, come fa il lettore in Se una notte d’inverno un viaggiatore [3].

Risulta impossibile spiegarne il motivo, ma guardare le opere di Ceci fa venire in mente delle parole. Non tanto dei concetti o delle aree semantiche, ma delle parole vere e proprie, scritte, visivamente reali, seppur non di senso compiuto. Vengono in mente parole che si concretizzano nei ricci della calligrafia a pennino, nella bella forma del ductus, nelle anse delle “V” maiuscole, nelle lunghe gambe delle “p” in corsivo, nelle voluttuose volte delle “S” poste sotto alle insegne araldiche di antiche mappe geografiche. I suoi lavori, soprattutto ad olio, sono infatti carte geografiche mute, realizzate ad inizio del Cinquecento da un cartografo tanto accorto quanto diabolico per mettere alla prova chi guarda. Non c’è frodo, non c’è inganno: il mondo sembra mostrarsi a chi guarda per porzioni in cui pare di riconoscere dei profili orografici, la forma di una città, l’andamento di un fiume. Il nome reale non è importante, non ha forse nemmeno senso conoscerlo. Ciò che ha valore è lo sbilanciamento dell’osservatore verso il vuoto, che pare però noto, misurabile, quasi amico.

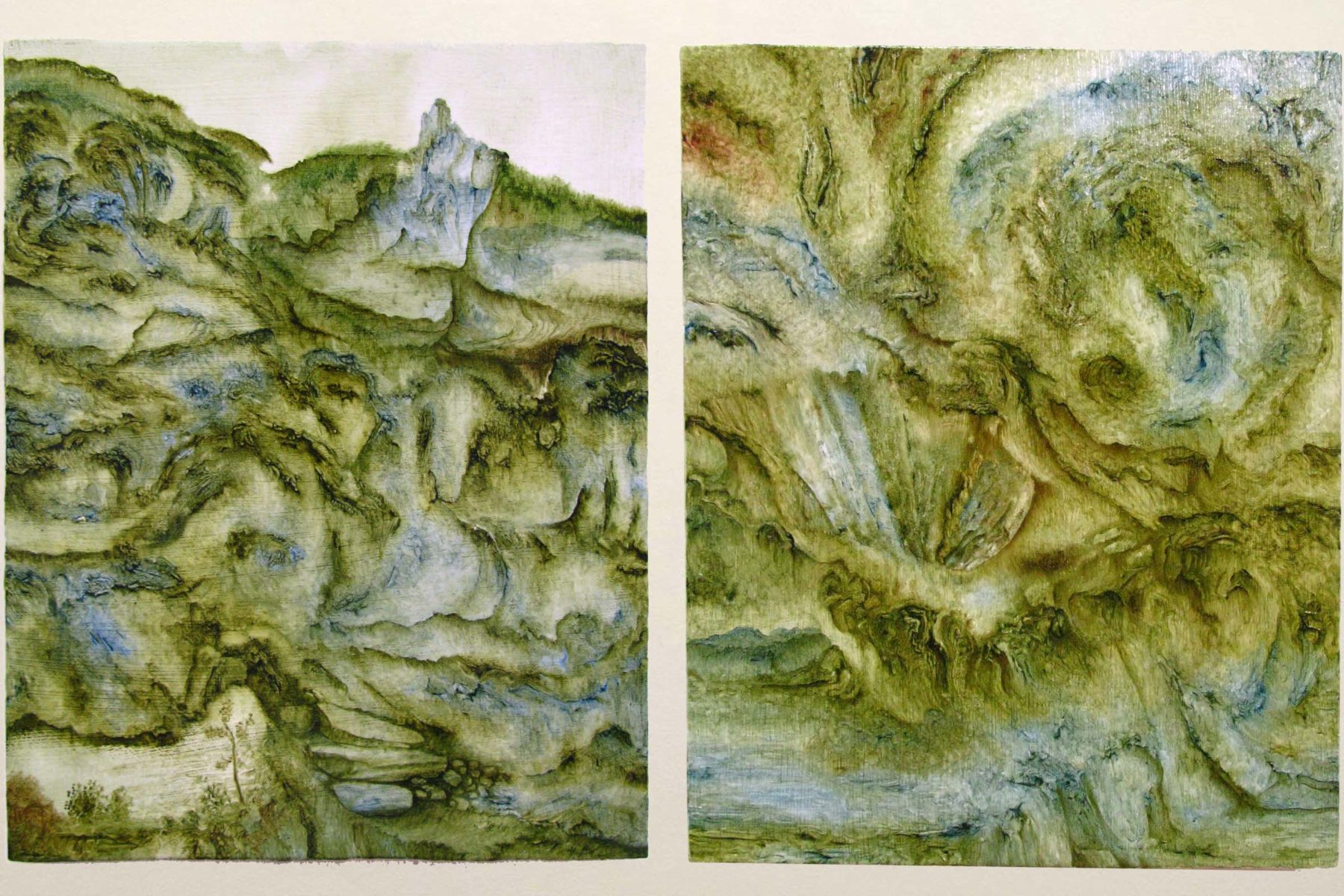

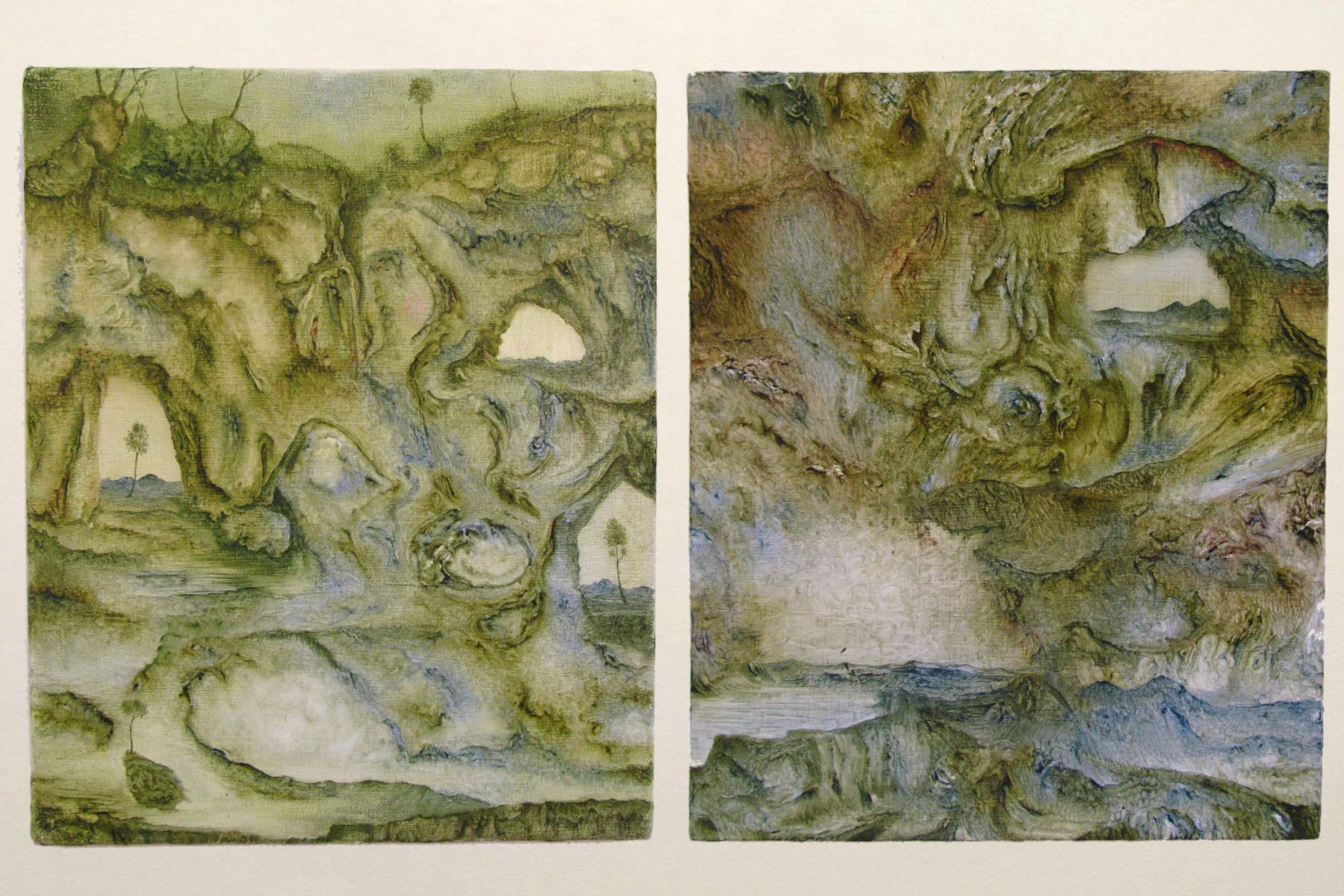

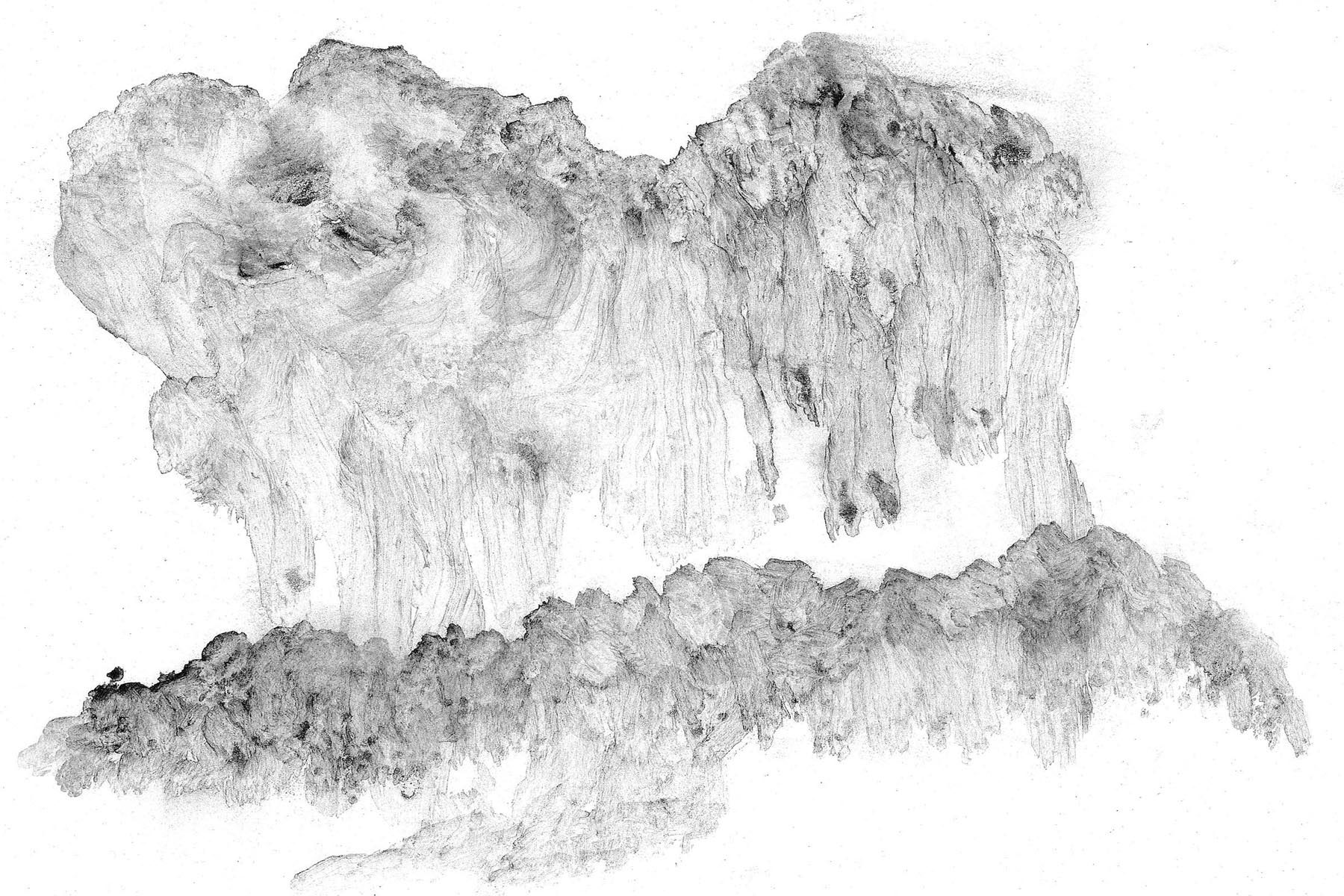

Il vuoto di Ceci nasce infatti da una costruzione iconografica realizzata con stilemi paesaggistici (gli alberi, le rocce, l’erba, i cespugli) che sono radunati a cluster nella tela, senza che vi sia un’organizzazione prospettica evidente. La composizione avviene cioè in forma paratattica libera, per successive aggiunte di elementi che si condensano e si rarefanno liberamente sulla tela o sulla tavola. Dei vortici, degli elementi a spirale talvolta manifesti, altre appena accenti, hanno la funzione di zona di accumulo visivo, di addensante magnetico attorno a cui lo sguardo si ferma per attorcigliarsi. Ma il resto dello spazio è liberamente disorganizzato poiché vige una sorta di fluida anarchia in cui non è possibile trovare elementi in relazione gerarchica: tutti gli aspetti del paesaggio hanno la medesima ragione d’essere.

Il paesaggio di Ceci è però un paesaggio emotivo, d’invenzione, e non l’insieme di elementi fisici, antropici e culturali che generalmente lo caratterizzano [4]. L’artista dipinge liberamente e gli è estranea l’idea di mimesi paesaggistica a partire dal mondo reale: il suo paesaggio è cioè una sua proiezione emotiva, uno scenario costituito a partire dalla complessa interazione tra l’aspetto fantastico e la pittura, da intendersi non semplicemente come mezzo espressivo, ma come soggetto e parte stessa dell’opera. L’autore sanmarinese evidenzia infatti una grande attenzione all’aspetto metapittorico: il paesaggio è una riflessione sugli eventi che sono/fanno necessariamente la pittura e che non potrebbero essere altro o stare altrove.

In molti aspetti la delicatezza e l’estrema letterarietà del lavoro di Ceci (si possono cogliere echi della pittura marchigiana e fiorentina del Quattrocento, ma anche il Cinquecento lombardo) portano a pensare a come egli dipinga la pittura e i ritagli di paesaggio di altri colleghi che lo hanno proceduto, le visioni cioè di altri artisti che egli ha sedimentato nella memoria da osservatore e appassionato di arte antica. In questo atteggiamento meditativo, sembra dimostrare la sua necessità di guardare davanti avendo la cura di reggere in mano uno specchio in parte traslucido. E, allo stesso modo, i sintagmi che leggiamo sulla superficie sono segnali delle madeleine già mangiate molti anni prima [5] che non tardano a tornare alla memoria. In questa manifestazione complessa, in cui l’ubi consistam verso cui stiamo correndo – pare suggerirci – è esattamente dietro di noi, il passato ha modo di manifestarsi nel presente grazie al suo carico inesauribile di connessioni. Si compie così un percorso artistico che permette al paesaggio di essere, in ultima istanza, la più evidente epifania della storia della pittura.

La densità viscerale ed intellettuale della pittura di Ceci (discorso in certi aspetti analogo si potrebbe fare per i disegni, anche se la presenza di molto bianco e di segni minimi induce forse a pensare di più a delle dinamiche di rarefazione iconografica) spinge chi guarda ad una fruizione dell’opera lenta e a piccole porzioni, con modalità di visione che ricordano quelle della miniatura. Si è cioè stimolati a vedere per piccoli intervalli visivi, a centellinare la madeleine in tanti piccoli morsi per non dissipare la magia di un sapore che si ha paura di finire. Chi guarda conosce il paesaggio non come di fronte ad un grande affresco che colpisce lo sguardo, ma con la lentezza con cui un uomo anziano e canuto riflette sulla fine dell’amore e del mondo, camminando tra i più deserti campi [6]. Tutto attorno c’è solo il silenzio.

[1] Benché la nascita il concetto di ipertesto (dal punto di vista elettronico) sia stato coniato da Ted Nelson già nel 1963.

[2] Si veda a proposito F. Pessoa, Il libro dell’inquietudine, Feltrinelli, 2000.

[3] I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Einaudi, 1979.

[4] La Convenzione Europea del Paesaggio (cap. I, art. 1), definisce lo stesso come «una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».

[5] Mi riferisco alla celeberrima madeleine di cui parla Proust nel I volume (Dalla parte di Swann) di Alla ricerca del tempo perduto, trad. G. Raboni, Mondadori, 1983.

[6] Sia il titolo che la citazione finale sono tratti dalla prima quartina del sonetto XXXC di Francesco Petrarca («Solo et pensoso i più deserti campi / vo mesurando a passi tardi et lenti, / et gli occhi porto per fuggire intenti / ove vestigio human l’arena stampi»).