Nebojša Despotović

Velvet Gloves

Trento, Galleria Boccanera

novembre 2010 ― gennaio 2011

Painting as Timing and Precision

Daniele Capra

Gli ismi, come modernismo, postmodernismo e così via, non sono più applicabili al mondo in cui viviamo. L’intero esercizio della pittura è infatti basato su due sole cose: le tempistiche e la precisione [1].

Per ciascun artista che la pratichi, mai come oggi la pittura è una scelta. Una scelta forte, che è stata solo lateralmente influenzata dal grande sviluppo dei media, dei dispositivi tecnologici e telematici, che hanno – più che altro – implementato il numero e l’efficienza degli strumenti di lavoro, oltre che le modalità con cui vengono gestite le relazioni sociali. Ma non vi sono stati cambiamenti epocali nelle dinamiche con cui si produce e si fa pittura, dato che gli artisti che vi si dedicano sono in qualche maniera naturalmente spinti ad un intimo e quotidiano corpo a corpo: benché la pittura si alimenti di innumerevoli stimoli, molti dei quali esterni e lontani al proprio mondo, l’abilità e la tecnica manuale sono fattori ineludibili, poiché l’artista costruisce la propria identità lavorando. Proprio per questo continuato ed insistito rapporto personale l’opera pittorica mostra non solo il retroterra ideologico, culturale, estetico – come qualsiasi altra opera – ma anche le tracce della stratificazione fisica del lavoro che l’artista ha compiuto: una pennellata è una somma, ha cioè dentro di sé la sintesi della storia di tutte le pennellate fatte, essendo il risultato di tutti gli addendi messi in fila dall’artista con la propria ricerca. Inevitabilmente, cioè, la pittura mette in luce un passato che si addensa e si condensa sulla superficie, rispetto ai quali l’artista sente il dovere del riepilogo e l’urgenza della sua realizzazione (anche nel momento in cui sta creando un lavoro minimalista o che nasce da un approccio aniconico o processuale) in forma molto spesso compulsiva e violenta, non tanto nella modalità quanto nella pressante necessità di lavorare. Se inoltre, come scrive Jean Luc Nancy, “l’immagine è il prodigioso segnale di forza di una presenza che interrompe dal centro dell’inquietudine, a partire dalla quale nulla può essere costruito. È il segnale di forza dell’unità senza la quale non ci sarebbero né le cose, né la loro presenza né soggetti. L’unione di cosa, presenza e soggetto è per sua stessa natura violenta”[2], ne consegue che la pittura porta la pressione ad un livello ancora maggiore, sommando alla propria carica quella dell’immagine che produce, figlia adottiva evidentemente molto ingombrante.

Il lavoro di Nebojša Despotović è per molti aspetti il risultato di quest’azione combinata di lavoro quotidiano, pressione ed intensità, che non si riconoscono immediatamente, ma sono evidenti nel suo personale modo di condurre la propria ricerca e di gestirne i risultati. Durante una visita allo studio di un artista capita spesso di vedere opere di livello differente, e molto spesso la capacità di un curatore o di un gallerista è quella di riconoscere la forza dei lavori e scegliere le cose più stimolanti. Nelle varie occasioni in cui sono stato nello studio di Despotović sono invece rimasto stupito per la qualità di tutte le opere; in sostanza non c’era niente che fosse da scartare o meno intenso, ma – al contrario – i lavori erano tutti interessanti. È l’artista stesso, con un approccio simile a quello di Bacon, che fa la prima valutazione mettendo in pratica una forma intelligente non tanto di autocensura quanto di selezione (“Molti dei lavori li distruggo, così restano i migliori”). Evidentemente, oltre all’aspetto dell’urgenza espressiva e del linguaggio, dietro ad ogni lavoro che esce dallo studio c’è una forma intelligente di responsabilità, riconducibile a Richter e alla sua volontà di incidere sul mondo, dato che un pittore “deve credere in ciò che sta facendo, deve impegnarsi intimamente in prima persona per poter praticare la pittura. Una volta che ne sarà ossessionato, egli arriverà al punto di credere di poter cambiare l’uomo con l’esercizio della pittura”[3].

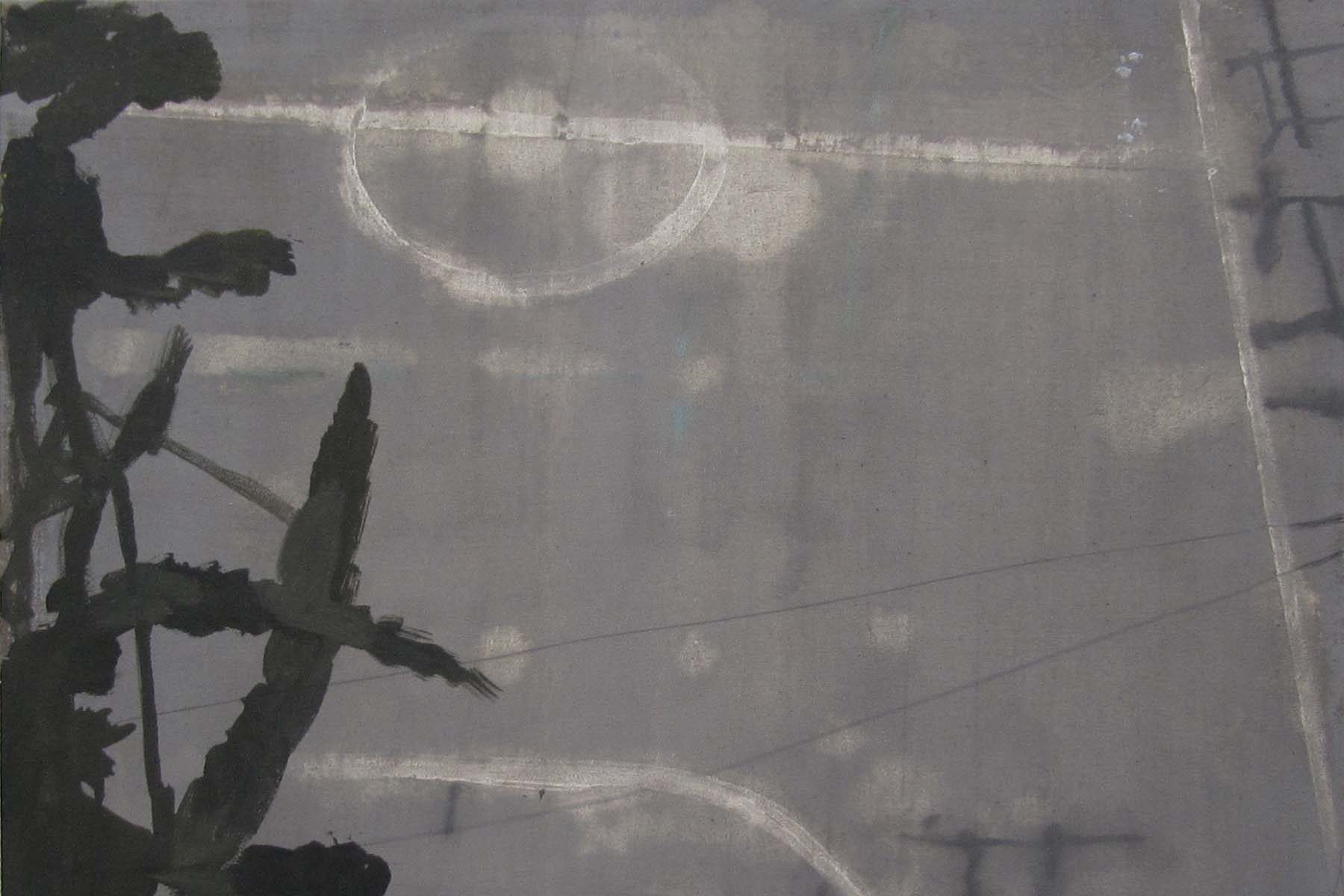

I lavori su tela raccolti in Velvet Glove nascono tutti da un lavoro condotto da Despotović sul recupero della memoria e del patrimonio fotografico individuale. Sono un ciclo che nasce dal progetto di lavorare iconograficamente e tecnicamente in una modalità riconoscibile, in cui, oltre al valore di ciascuna immagine, vi sono delle relazioni strettissime tra le opere. Pensare ed immaginare cicli anziché singoli lavori da un lato permette di concentrare le forze, ma dall’altro rende necessario una forma elevata di autocontrollo intellettuale. Queste le parole dell’artista serbo: “Mi fa impazzire Richter, perché riesce a realizzare ogni pennellata come un elemento di un sistema complesso ed articolato”. E in forma embrionale qualche esito è già possibile coglierlo.

Il ciclo Velvet Glove è caratterizzato da un approccio particolare alla storia delle singole persone e mirano per riportare in superficie immagini, situazioni, odori ed atmosfere che sarebbero rimaste sepolte per sempre, nei fondi dei cassetti di qualche mobile. In forma spontanea la pittura del giovane artista ha infatti il potere di far riemergere pezzi di vita passata ed ormai dimenticata, come capitava a Proust con la madeleine. Le opere nascono infatti da una caccia alle immagini a partire dai libri di storia, dalle vecchie foto, dai vecchi volumi di enciclopedie e testi scolastici trovati ai mercatini delle pulci: sono porzioni di memoria personale abbandonate che finiscono nelle mani di uomini distanti nel tempo e nello spazio, senza che vi sia nulla in comune tra colui che guarda ed i soggetti raffigurati. Non sono mai icone ma, al contrario, identità precise, persone che hanno vissuto, combattuto, amato, sofferto. La distanza, la carta ingiallita, testimoniano l’usura del tempo e la perdita del loro valore di immagini. Così il suo lavoro, senza mai essere stanco elogio del passato e di quello che è stato, rende possibile la concentrazione e l’addensamento visivo di ciò che il tempo ha senza ritegno diluito. I bambini, le donne e gli uomini che Despotović ritrae – riesumati dall’oblio – nelle pose che avevano assunto di fronte all’occhio del fotografo, ci raccontano di un mondo che non c’è più e che è ormai saldamente entrato nel mare magnum della storia, probabilmente senza che essi ne siano stati protagonisti o personaggi riconoscibili. I loro nuovi ritratti testimoniano invece l’importanza del loro (o nostro) vissuto individuale, di tutto ciò su cui è necessario rivolgere lo sguardo e trattenere a futura memoria. Mai come a partire dal Novecento (in cui le masse entrano nella storia e i media diventano centrali nella nostra società) possiamo dire, anche iconograficamente, che la storia siamo noi.

I colori cupi e plumbei, le tinte smorzate nella cromia ma pastose nella consistenza (in cui si intravede il suo amore per Tuymans), i tratti fisiognomici accennati ma mai compiuti sino in fondo, i dettagli delle suppellettili appena abbozzati ci fanno così vedere quello che di più importante abbiamo: la nostra identità, cui talvolta possono mancare dei pezzi, dato che non siamo equazioni già risolte nelle mani di qualcuno; tanto meno di un artista come Despotović che non ha la pretesa di dire tutto e sa perfettamente quando far tacere il pennello. Così riesce a mostrare anche ciò che non è chiaro e perfettamente delineato. Un elemento nascosto fra le pieghe della nostra vita o le grinze di un guanto di velluto che un bambino inconsapevole, ritratto da un anonimo fotografo, tiene in mano.

[1] L. Tuymans in Why Paintings Succeed Where Words Fail, interview by G. Harris, The Art Newspaper, settembre 2009, p. 38.

[2] J. L Nancy, The Ground of the Image, Fordham University Press, New York, 2005, p. 23.

[3] G. Richter, H. U. Obrist, The Daily Practice of Painting, Notes 1973, Mit Press, Cambridge, 1995, p. 78.