Filip Markiewicz

Road to Nowhere

Canepaneri, Milano

dicembre 2020 ― febbraio 2021

Verso un luogo sconosciuto

Daniele Capra

Daniele Capra

Scettico eclettismo

È sorprendente la libertà espressiva di cui è dotato Filip Markiewicz. La sua opera sembra contraddire la massima secondo cui “la forza di uno studioso consiste nel limitare tutti i dubbi nel proprio campo di specializzazione” [1]. L’artista, infatti, è affetto da una sorta di bulimia espressiva, che riguarda non solo la grande produttività, ma anche la scelta dei media impiegati e le discipline. È così possibile vedere, in momenti vicini, il suo applicarsi al disegno, alla pittura, alla scultura, al video, alla performance, al teatro (come nel recente caso di Antigone) o alla musica. Non vi sono cioè limiti o esclusioni, perché il suo naturale eclettismo gli consente di sentirsi a proprio agio in ogni condizione e in qualsiasi direzione egli si muova, tanto più perché, come egli stesso ha argomentato in una nostra conversazione, è fondamentale “non avere una linea personale, ma interrogarsi sulle scelte più opportune da compiere rispetto all’obiettivo prescelto”.

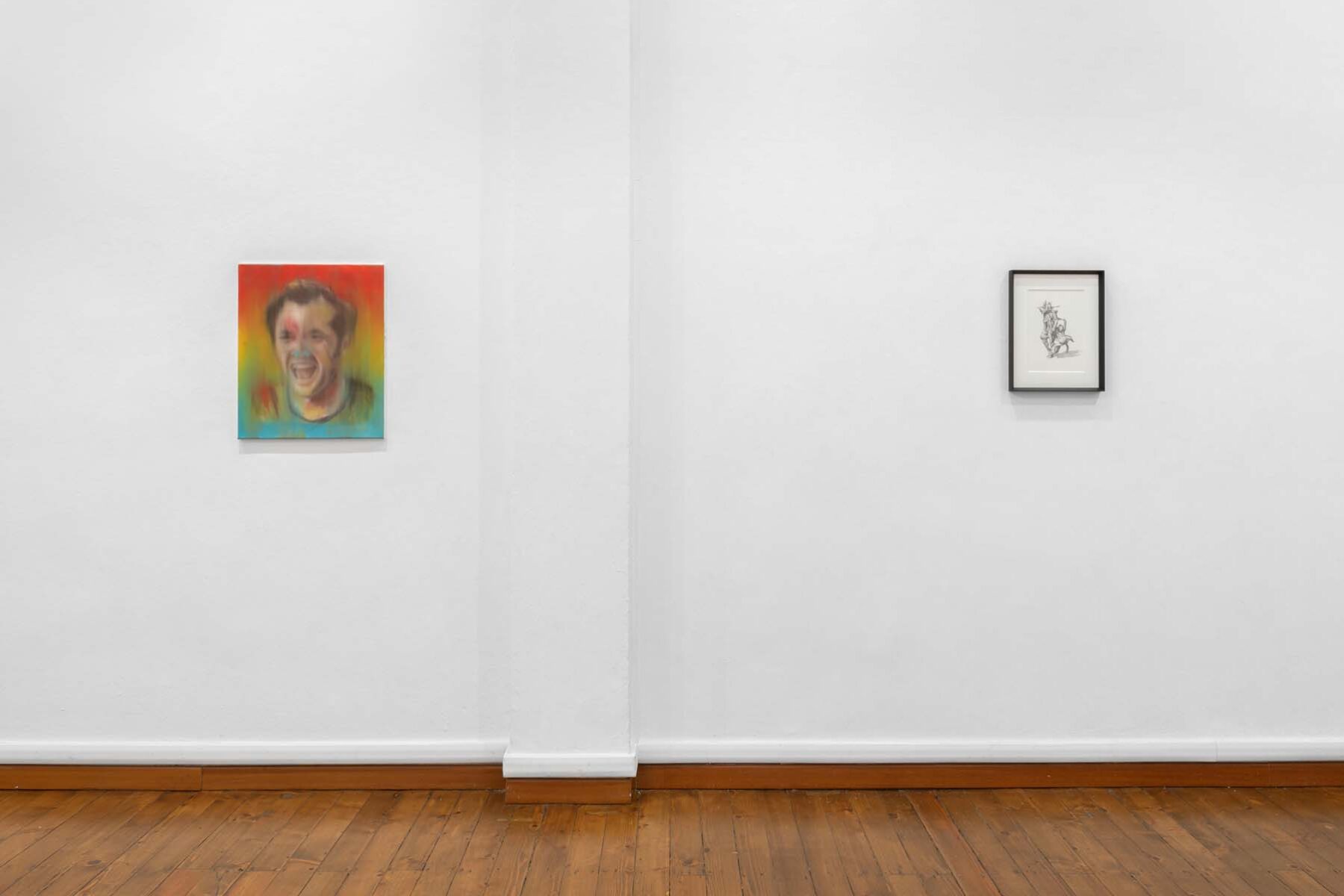

Road to Nowhere raccoglie lavori recenti dell’artista che spaziano dalla pittura, al disegno, al video, in cui temi e stili sono mescolati verticosamente. Il titolo, preso in prestito da una delle più celebri canzoni dei Talking Heads, allude ironicamente alla situazione inconcludente del nostro presente, caratterizzato contraddittoriamente dal realismo e dalla finzione, dall’incertezza e dalla prevedibilità, dalla grettezza e dall’altruismo. In tale frangente emerge invece la volontà tutta umana di mettersi in moto, seppur verso una meta imprecisata, alla ricerca di un’isola che va completamente immaginata, che ancora non c’è ma è confortante pensare che esista: è una piccola utopia, semplice e non pretenziosa, necessaria per continuare a muoversi verso qualcosa.

È, inoltre, il tentativo anarchico e forse post-postmoderno di opporsi a un destino stabilito e preordinato, dato che, come canta il coro nell’introduzione della canzone, “We know where we’re goin’ / But we don’t know where we’ve been”. Con grande ironia, al filosofico, problematico ma statico Che fare? di Lenin, Markiewicz sembra così opporre un cinetico invito ad abbandonare l’immobilità della propria posizione per muoversi verso qualcosa, come incessantemente – e burlescamente – fa David Byrne nel video di Road to Nowhere. Naturalmente viene il dubbio che avere una direzione da prendere o un obiettivo da perseguire sia invece pura illusione, una proiezione della nostra fantasia o delle nostre aspettative. E se tutto questo fosse una finzione e quel luogo verso cui andiamo non esistesse? Anche se non lo sapremo mai, di certo dovremmo mettere la cosa in conto, tanto più se siamo in compagnia di un artista eclettico e scettico, e che nella sua carriera ha realizzato un’opera a neon che visualizza le parole “FAKE BETTER”.

Contronarrazioni

Le pratica artistica di Markiewicz è caratterizzata da un approccio sofisticato in cui si alternano indagine sociologica, analisi dei media, disillusione e sottile critica politica con uno gusto scanzonato e amaro. Nelle sue opere si rincorrono senza sosta stilemi e iconografia pop, ironia iperbolica, malinconica nostalgia e lucido realismo, tra i quali, con un approccio onnivoro, l’artista si muove fluidamente. La poliedricità, nei temi e negli stili, si condensa frequentemente in mostre in cui gli spazi espositivi diventano dei dispositivi visivi articolati, in cui il visitatore può avere un’esperienza dai molteplici risvolti emotivi, con sorprese, conferme e sensazioni contrastanti. In particolare la sua opera, nel suo complesso, è dotata di un’innata dimensione teatrale, che si manifesta nel primato della visione (l’osservatore è sempre spettatore) e nel sapiente dosaggio della componente emotiva: tutto questo garantisce la possibilità di avere un’esperienza immersiva e totalizzante. Inoltre è significativo notare come, pur non essendo sempre al centro della scena, Markiewicz sia in forma invisibile sempre sul palco, come un attore che è insieme regista della pièce che ha messo in scena e della quale conosce ogni dettaglio psicologico dei personaggi.

In particolare la sua pittura e i sui disegni sono abitati dalle figure che determinano – politicamente, economicamente, ideologicamente e mediaticamente – le nostre sorti. Ecco quindi politici che guidano gli stati più importanti, i grandi banchieri, i CEO di grandi multinazionali, ugualmente protagonisti di una farsa, in cui l’artista svincola la loro immagine dalla prevedibile credibilità personale, istituzionale, politica, economica o artistica: si pensi per esempio all’olio su tela Gerhard Nicholson, nel cui titolo l’artista fonde il cognome dell’attore soggetto del ritratto (Jack Nicholson) con il nome dell’artista da cui ha preso in prestito la tecnica di esecuzione (Gerhard Richter). Analogamente si riconoscono i loghi che descrivono sinteticamente la pervasività di corporation e grandi istituzioni, i protagonisti dei videogiochi e gli attori delle serie, in un continuum burlesco/tragico in cui Markiewicz evidenzia la prevedibile e noiosa uniformità dell’immaginario dominante, dove tutto è uguale e in grado di produrre in noi simultaneamente desiderio e repulsione, eccitamento e depressione, poiché incapace di graffiare la superficie e ontologicamente privo di senso, o, peggio ancora, di valore.

È quella dell’artista un’inevitabile reazione all’incertezza e all’ambiguità del presente, in cui l’esperienza dell’opera sembra forse una delle poche vie di fuga o uno dei pochi solidi appigli che consentono di non rimanerne invischiati. Perché, anche se spesso fingiamo di non esserne consapevoli, le contraddizioni, le tragedie o le follie in cui siamo immersi sono un pantano mortifero che ci impedisce di correre. L’opera per Markiewicz rende invece visibile l’ambiguità e l’errore in cui è facile cadere, ma, alle stesso tempo, fornisce una contro-narrazione intima e naturale rispetto all’opinione più ricorrente o scontata: l’opera assume cioè le funzioni psicanaliticamente liberatorie dell’ironia e della critica, ma soprattutto quella – di natura evidentemente politica – del dissenso.

Imprevisti

La nostra storia recente – e in maniera più acuta la situazione drammatica della pandemia – ha evidenziato con particolare significatività le modalità che regolano la percezione degli eventi e le interazioni che tra essi intercorrono. In particolare tra due tipologie opposte e complementari di avvenimenti: quelli che reputiamo attesi, cioè messi in conto, e quelli che sono invece inattesi, cioè non preannunciati. I primi, per il fatto di essere previsti nel loro avverarsi, sono da noi percepiti quasi come trascurabili, perché rispondenti a fondate o auspicate ipotesi. Gli ultimi, la cui previsione sfugge alla controllabilità e alla pianificazione, assumono invece un ruolo di assoluto rilievo, proprio per la loro capacità di sfidare l’ordinarietà di tutto ciò che è precedentemente immaginato. Con un’iperbole potremmo dire che – al contrario di quello che è prevedibile, e quindi banale e scontato – solo ciò che è inatteso accade veramente, in virtù della sua ribellione alla logica dell’ordinarietà. Ed è proprio per la sua capacità di sapersi sottrarre al flusso convenzionale delle nostre ipotesi che l’inatteso è percepito come significativo, come inevitabile portatore di senso. L’energia dirompente, positiva o negativa, che da esso scaturisce è così enorme, smisurata, tale da mettere in discussione il nostro comportamento e le modalità con cui agiamo (singolarmente o collettivamente) nella realtà.

Capita di pensare a questo, quando si osservano le opere di Markiewicz. Imbattersi in un suo lavoro equivale, molto spesso, ad avere un incontro del tutto imprevisto, non prima immaginabile. Similmente a un evento inatteso, è un fatto che non passa indifferente e del quale si ha già da subito piena consapevolezza: non tanto perché esso generi una qualche forma di stupore istantaneo, ma perché la sua portata riflessiva o iconica perdura oltre i limiti temporali del semplice incontro. La sua significatività sta evidentemente nella capacità di sedimentazione mentale del suo contenuto, sia esso di natura intima, politica, estetica o critica. E quando la si vede, che sia muta come un ragazzo che danza nel silenzio (Tanz der Stille), dissociata come il corpo del pupazzo (Dr Mario’s Dream) o riflessiva come le lucide parole di Lech Wałęsa (Wałęsa), non smette di ronzare in testa. Esattamente come quella ritmata canzone in cui David Byrne cammina ossessivamente verso un luogo sconosciuto, a lui e a noi.

[1] E. Canetti, Auto da fé, trad. Luciano e Bianca Zagari, Garzanti, Milano, 1987, p. 80.