Juan Carlos Ceci, Fulvio Di Piazza

Fisiologia del paesaggio

Bologna, Museo di Zoologia e Anatomia Comparata, Università di Bologna

gennaio ― marzo 2011

Microcosmi gastrici

Daniele Capra

Daniele Capra

Quanto dipingere è un fatto di pancia, di viscere? Quanto è l’intelletto – sotto forma di controllo logico-razionale – e quanto invece il complesso ed inestricabile sistema organico ospitato negli abissi dell’addome dell’artista a muovere la mano? [*]. Se pare banale ridurre la questione al semplice dualismo tra corpo e mente (cioè tra materiale ed immateriale) una risposta plausibile ed univoca non pare esistere. Entrambe le componenti hanno cioè notevoli campi di influenza, inaspettatamente meno visibili di quanto si possa immaginare ad un primo esame, tanto più perché sono interdipendenti. Si tenga infatti presente che le differenze che vi sono tra gli artisti e gli sviluppi linguistici che segnano la loro evoluzione mescolano così energicamente le carte che è difficile disporle sul tavolo in forma ordinata se non procedendo per tentativi successivi, per approssimazione.

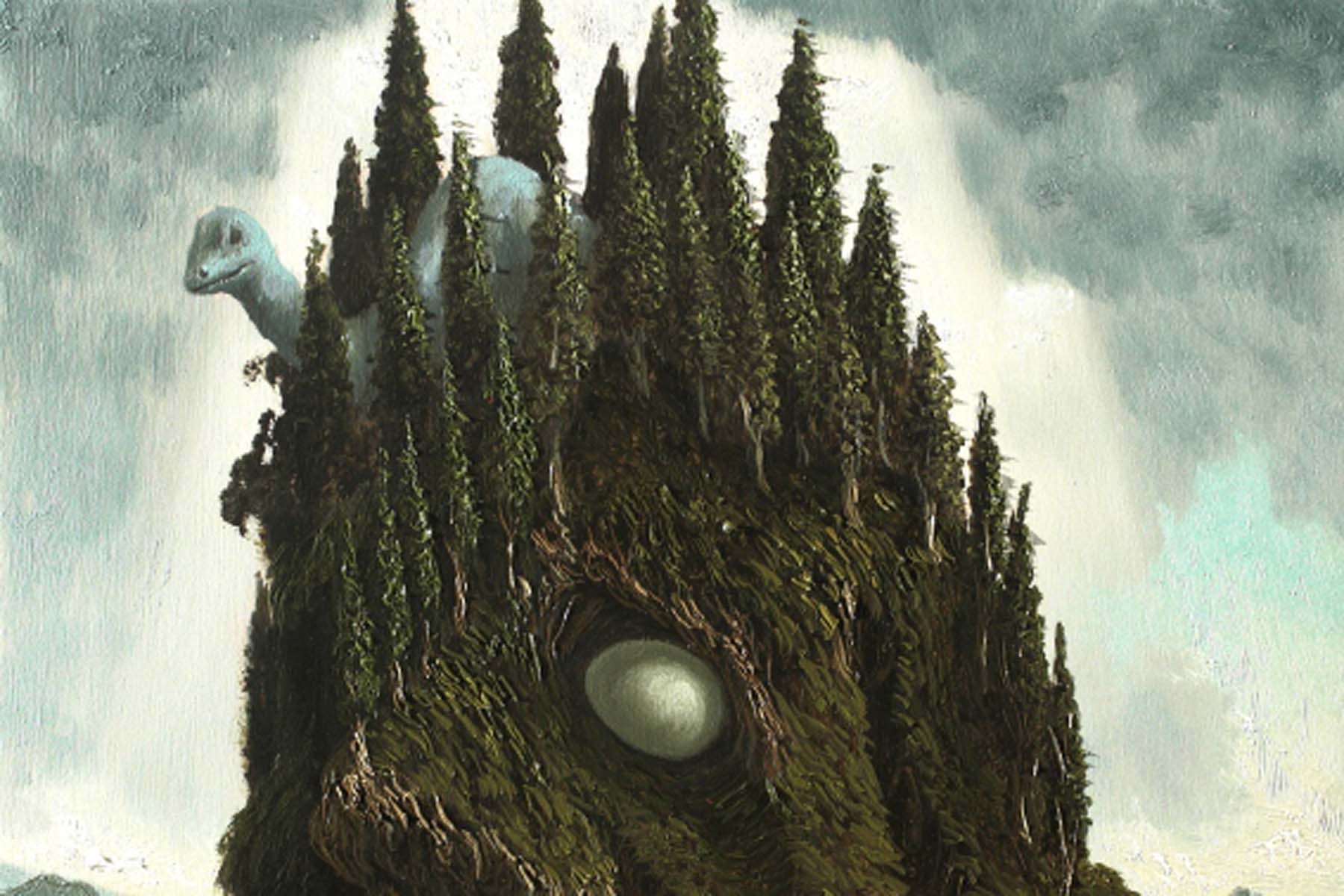

Fisiologia del paesaggio nasce proprio dal confronto tra due artisti che, pur in forma molto differente, praticano una pittura ed un disegno in cui sono rintracciabili in forma visiva le tracce e i sedimenti stratificati della vita organica, che testimoniano cioè parimenti la fascinazione intellettuale per questo mondo naturale, per lo più nascosto allo sguardo, e un approccio emotivo ed ematico in cui il proprio corpo, grazie al costante lavorio quotidiano, lascia delle tracce evidenti della propria presenza, delle impronte sul terreno che possono essere lette. Nel lavoro di Juan Carlos Ceci e Fulvio Di Piazza, infatti, le matrici immaginifiche e gli stimoli corporali vengono ricomposti fino a coesistere, tanto più se messi a confronto su un tema come il paesaggio d’invenzione, genere che storicamente è distante dagli aspetti più somatici e umorali, essendo per sua stessa natura esercizio di pura fantasia. Il capriccio, sia nella forma di veduta architettonica che quella di contesto paesaggistico, è un genere che riceverà la consacrazione nel tardo Seicento – si pensi ad esempio a Giovanni Paolo Panini – per perdere poi importanza fino al Novecento, in cui alla bizzarria della composizione si sono sostituiti altri approcci via via differenti. Ceci e Di Piazza recuperano quella tendenza alla follia controllata, tipicamente barocca, innestando un aspetto in più: il paesaggio d’invenzione nelle loro opere si rivela infatti un complesso sistema di rimandi in cui gli aspetti topologici e la fisiologia animale parlano una lingua simile, poiché costruiti a partire dalla fascinazione per il mondo della zoologia e di quella vita che scorre nascosta dentro ciascun essere vivente, sia esso animale o vegetale (ma spesso anche il mondo inanimato, come ad esempio quello delle rocce, è ben lungi nei loro lavori dall’essere estraneo allo scorrere della vita).

La parola paesaggio accende infatti la fantasia evocando l’intreccio di bellezze naturali e antropiche che caratterizzano quello che è esterno a noi, o, molto spesso, gli aspetti più sgradevoli di ciò che ci sta attorno. Eppure il paesaggio non è semplicemente ciò che vediamo, ciò che circonda le nostre case, il luogo in cui vorremmo perderci o l’infinita periferia che circonda il nostro sé; non è solo l’ambiente in cui vorremmo essere o il mediocre contesto dentro cui si srotola la nostra vita come uno scenario di un film. Ma è invece il risultato di storie e di idee, di funzioni e proiezioni che si stratificano: l’esito di un processo anatomico in cui numerosi elementi – come il colore dell’erba, l’umidità del terreno, il rumore del vento o l’odore della nebbia – hanno subìto modificazioni e processi che sono riconducibili alle esperienze fisiologiche e alle remote istanze psicologiche del nostro corpo. Gli olii ed i disegni su carta dei due autori mostrano infatti come siano intensi e diretti, seppur talvolta inconsci, i rapporti tra la fisiologia animale e il paesaggio, ma anche quanto la pittura si possa nutrire di mondi apparentemente lontani, surreali, esoterici ed intangibili. La fisiologia dell’animale (e dell’uomo), nelle opere di Ceci e Di Piazza, diventa inevitabilmente misura di tutte le cose: nei loro paesaggi è così possibile scorgere e riconoscere gli organi conservati nelle soluzioni anatomiche dei musei di anatomia, le corna imperiose degli animali impagliati, la mostruosa pelle dei rettili, i tortuosi rumini dei grandi mammiferi erbivori, la lucentezza del piumaggio dei volatili esotici.

Proprio in virtù della sua capacità di creare relazioni, corrispondenze, microcosmi ideali, la pittura in particolare ha per i due artisti una funzione di (auto)indagine, di psicoanalisi. Di Piazza e Ceci sono nella fortunata condizione che permette di eviscerare il complesso groviglio di emozioni che agitano e rimestano il nostro ventre, mettendo in luce le infinite ed alchemiche correlazioni tra la nostra intima persona ed il mondo naturale. Seppure con modalità costruttive differenti (Di Piazza ha una grande passione per il disegno, che è spesso di preambolo al lavoro su tela o tavola, mentre Ceci per lo più dipinge senza realizzare nessun disegno e senza quindi una composizione preordinata), nelle loro opere la pittura, con le sue dilatazioni ed i suoi ampi respiri, si attesta come strumento che più di ogni altro è in grado di farci cogliere il segreto ed affascinante silenzio di quel tutto che è altro da noi, ma che dai noi stessi è intimamente generato: è strumento che nel contempo mette in relazione produzione alta e disciplina che raccoglie i flussi ematici ed umorali di chi instancabilmente la pratica e di coloro che intensamente la vedono. In maniera particolare il paesaggio – genere considerato solare, apollineo e dispiegato – nei lavori dei due artisti mette in mostra la prorompente vitalità fisiologica della linfa, degli umori, degli elementi gastrici che animano nascostamente l’esistenza di ciascun essere vivente.

I loro lavori dimostrano così quanto la pittura abbia in sé una funzione organica endoscopica, che dà la possibilità di scorgere gli infiniti addendi che si nascondono nel ventre in una somma di cui intuiamo irrazionalmente il valore, sebbene sia impossibile coglierne l’esattezza. È il corpo che parla in forma atavica, quando è sezionato ed esibito a chi ha occhi per vedere. È il bisturi che ci permette di tagliare la nostra pelle e cercare nelle viscere i succhi interni, gli abissi, i tossici che abitano i nostri addomi e che trovano posto nelle proiezioni delle nostre fantasie, delle nostre ansie o delle nostre aspettative. È la malinconia di un mondo in cui è subito sera, e che, pur nella sua scintillante vivacità, ci rende d’improvviso natura morta.

[*] La mostra nasce da una intensa conversazione, avvenuta oltre un anno fa, tra gli artisti, Giorgia Lucchi ed il curatore. Il quell’occasione era stata analizzata in particolare la dicotomia tra “pittura ragionata” e “pittura pulsionale-viscerale”, discussione che è stata di preludio al tema della mostra nel museo bolognese.