Giulio Malinverni

Lo sguardo di Giano

Marignana Arte, Venezia

maggio ― agosto 2020

Lo sguardo di Giano

Daniele Capra

«Il futuro sverna nel passato, nel senso che esiste un passato irredento, le cui promesse, non essendosi ancora realizzate, continuano a premere sul futuro: perciò noi non desideriamo niente se non quello che abbiamo già conosciuto e ci proiettiamo sul futuro sviluppando aspettative del passato.» [1]

Giano, a prima vista, è un capriccio della natura. Un caso straniante di un dio affetto da diprosopia, malformazione congenita che raddoppia la parte frontale del volto degli sventurati che ne sono colpiti. È una bizzarria, un colpo proibito e bislacco che il panteon romano [2] assesta al nostro desiderio di chiarezza, rispetto al quale non smettiamo di interrogarci (nonostante le molte ipotesi elaborate da autori latini e studiosi moderni). Giano ha due volti, e proprio per questo è il dio chiamato a vegliare sugli incroci e sulle porte delle città: riesce a vedere in due direzioni opposte. Controlla chi esce, controlla chi entra, vede da dove vieni e sa dove stai andando. Infatti «Giano è propriamente lo janitor che apre e chiude le porte (januae) del ciclo annuale con le chiavi, che sono uno dei suoi principali attributi. […] I suoi due volti, secondo l’interpretazione corrente, rappresentano rispettivamente il passato e il futuro» [3].

Giano raduna a sé sezioni opposte e agisce come un dispositivo in grado di mettere in relazione due prospettive antitetiche e due scansioni temporali inconciliabili, le quali diversamente non potrebbero mai collimare in un’unità. Egli cioè accosta queste parti e le tiene unite in una sorta di membrana elastica, la quale media tra lo spazio che sta davanti ai nostri occhi e quello che sta dietro le nostre spalle, tra il tempo passato e il futuro. Questa è la ragione per cui frequentemente, nelle rappresentazioni antiche, i due volti non sono identici: il viso è da un lato quello di un uomo anziano (quindi ricco dell’esperienza del passato) e dall’altro quello di un uomo giovane (con un ragguardevole futuro da vivere). Tale aspetto rende ancora più conturbante la divinità che mostra in questo modo un doppio sé che vive simultaneamente due età, due tempi che noi percepiamo divisi e incompatibili.

Giano, il suo sguardo doppio e frazionato che si allarga su due orizzonti e contiene due estensioni temporali, è la figura mitologica che meglio esprime la natura multiversa della ricerca di Giulio Malinverni. La sua pratica artistica, di natura prettamente pittorica, è straordinariamente feconda grazie alla sua peculiare capacità di mescolare i generi, i soggetti e le situazioni iconografiche che appartengono alla storia dell’arte con un approccio e una curiosità strettamente contemporanei. Nel suo lavoro coesistono infatti gli universi figurativi delle opere del Quattrocento e del Cinquecento – in particolare rispetto alle architetture, al paesaggio e al ritratto – con una sensibilità al soggetto propria dei nostri giorni, in cui iconograficamente si mescolano elementi incongruenti e surreali che provengono da codici miniati medievali, da eventi sedimentati nella memoria collettiva, da storie prese in prestito da internet e dalle reti sociali, ma anche da un proprio archivio personale di immagini. La ricombinazione dei soggetti, l’assenza di gerarchia tra gli elementi dell’immagine, la presenza di dettagli realistici frequentemente accostati in forma ironica, il non-sense, rendono della sua opera una narrazione postmoderna, in cui sono dichiarate le fonti di riferimento e rese intellegibili le macrostrutture. In questo modo Malinverni evidenzia come possa esistere una pittura che si nutre intimamente e concettualmente di pittura, capace cioè di (ri)generarsi per partenogenesi, senza apparente contributo esterno. Ma allo stesso tempo egli dimostra come la tradizione in sé – tanto dal punto di vista iconografico quanto tecnico – possa essere soggetto finzionale del racconto, qualora opportunamente (ri)elaborata o (ri)manipolata rispetto alle narrazioni del tempo presente. Ed è lecito supporre che «una delle funzioni della finzione, mescolata alla storia, sia quella di liberare retrospettivamente certe possibilità non effettuate del passato storico […]. Il quasi-passato della finzione diviene in tal modo il rivelatore dei possibili nascosti nel passato effettivo» [4]. La sua pittura abbraccia così, come Giano bifronte, il terreno saldo e consolidato dei modelli del passato, e, insieme, lo stato gassoso dell’oggi, avvolto nelle brume del tentativo, della verifica, della finzione che libera ogni possibile narrativa posteriore che giace incompiuta.

La ricerca dell’artista è caratterizzata infatti da un’innata pluralità, che si coglie sia nelle intenzioni mentali che nelle questioni tecniche (uso di olio, tempera, acquarello su superfici di tela, velluto, legno e marmo), come pure nelle differenti modalità iconografiche impiegate (figurazione, geometrizzazione, decorazione, silhouette, ecc.) e nell’uso simbolico degli elementi raffigurati, degli animali e dei fenomeni atmosferici. I soggetti ricorrenti nell’opera dell’artista sono l’architettura, il paesaggio e la figura umana (o il ritratto), che vengono usati sovente in forma simbolica e interrogativa. L’autore li mischia e li ricombina, mettendoli in stretta relazione in maniera tale che ciascuno di essi sia dotato di una controparte in un’altra sezione dell’immagine. Malinverni mette in scena così un continuo dialogo tra le parti costituenti dell’opera, che sono legate da un nesso stilistico, concettuale o, talvolta, da un significato nascosto, similmente a quanto si osserva, a partire dal Cinquecento, in opere che nascevano in particolari ambienti filosofico-letterari. È quindi in un rapporto di reciprocità, di rimandi incrociati, che le sue opere vanno lette. In Oasi, ad esempio, il porticato di un ordinato palazzo protorinascimentale, dai muri perfettamente ortogonali, annuncia la regolare geometria del paesaggio in cui è inserito, ma allo stesso modo ne è influenzato nei colori caldi e nell’atmosfera. Allo stesso modo in Mcleod il corpo in atteggiamento di sfida di un pugile ottocentesco a torso nudo determina un paesaggio con un cielo che minaccia tempesta, i cui bagliori, a loro volta, si riverberano cromaticamente nelle calze dell’uomo.

Similmente ciò accade anche nei ritratti, in cui il volto e l’atteggiamento della persona effigiata stabiliscono una relazione visiva o psicologica con il paesaggio. È il caso, ad esempio, di PP o de Il carcerato, rispettivamente Paolo Pretolani e Francesco Cima, due artisti colleghi di studi di qualche anno più grandi. Nel primo quadro l’artista impiega la posa in profilo del Doppio ritratto dei duchi di Urbino di Piero della Francesca e, a destra e sinistra del profilo, come nel capolavoro di Piero, dipinge due porzioni del paesaggio che hanno un legame con la persona ritratta, in questo caso due viste di città umbre che sono i luoghi di nascita e del cuore di Pretolani. Nel secondo caso, invece, il viso di Cima è in parte tagliato orizzontalmente fuori dell’immagine: in una rigida prospettiva centrale il volto accigliato si riverbera malinconicamente nei profili di metallo che lo ingabbiano, sotto una volta che sfonda il cielo in una giornata di sole.

Il paesaggio, esattamente come l’architettura, è frutto di una proiezione psicologica o relazionale di qualcosa che è presente nell’immagine altrove. Le composizioni pittoriche di Malinverni tendono infatti a trattare ciascun elemento figurativo come qualcosa che concettualmente esce dal proprio (apparente) perimetro per irradiarsi intorno e negoziare in tale modo il proprio ruolo, la propria intima funzione: il contenuto dell’opera si rende cioè manifesto grazie a una rete di rimandi, a una sovrabbondanza aggettante di senso che spetta all’osservatore cogliere e interpretare. Chi guarda è così sollecitato a prestare attenzione non tanto alle singole parti, per come si dipanano sulla superficie, quanto alle continue corrispondenze che intercorrono tra di esse. E questo continuo gioco di spostamenti – pur nella compostezza di un composizione classica asciutta, a tratti metafisica – mette in scacco l’osservatore, che cade in balia di qualcosa di inatteso. Se si escludono le presenze di figure fantasmatiche che di tanto in tanto emergono (anche nella forma di nuvole, di tende svolazzanti, di raggi o di onde), le opere dell’artista sono caratterizzate da un’irrequieta staticità, da un senso di sospensione e di attesa. È la stasi, la condizione di immobilità che però presagisce a qualcosa di oscuro o improvviso che sta per manifestarsi, come un improvviso lampo nel sereno che prelude a una tempesta le cui nubi devono ancora radunarsi.

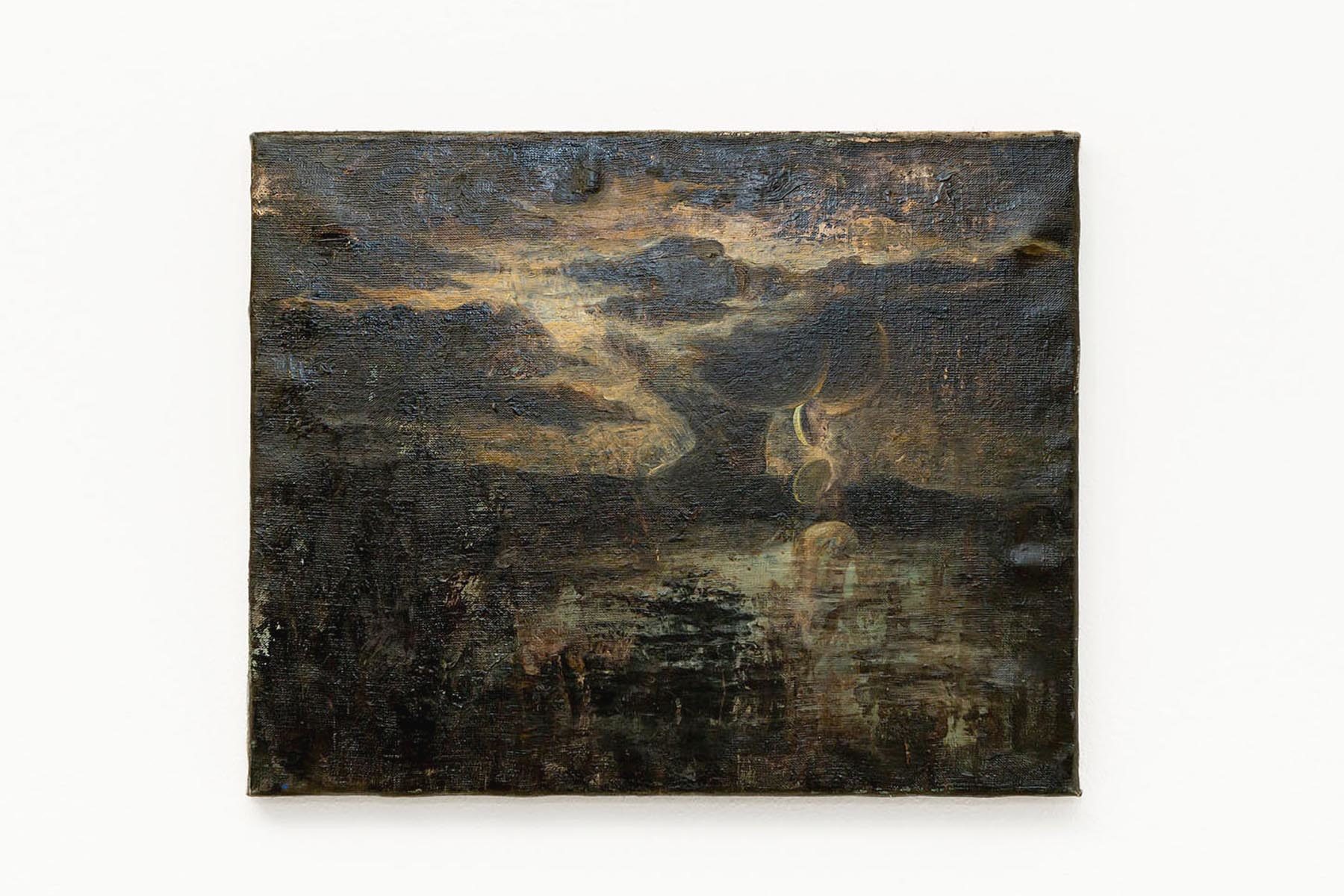

Nelle opere di Malinverni coesistono la dimensione drammatica e quella dell’ironia, che sono inevitabilmente, pur con accenti diversi, i lati della stessa medaglia. Chi ama indagare gli angoli più inquieti e inestricabili dell’animo umano, sovente ha desiderio di mostrarne, con ironia, anche i più scanzonati, burleschi o triviali. È, per esempio, ciò che avviene nel Cagaschei, un gigante – forse una divinità? – che, accucciata sulle cime di una montagna, defeca delle enormi monete d’oro, quelle che la tradizione cristiana medievale avrebbe definito stercus diaboli. Malinverni mostra l’atto espulsivo, e fa dell’osservatore un voyeur attento a guardare un atto repellente, ma dal quale siamo, ciascuno in modo e forma diversi, attratti: non vi è però nella tela dell’artista alcun giudizio o insegnamento moraleggiante, quanto il gioco di mostrare il limite tra ripugnanza e desiderio, tra ciò che vogliamo vedere e quello che preferiremmo ignorare.

Non mancano nella storia dell’arte episodi di persone che defecano, ma, come ad esempio in celebri esempi di Bosch o Bruegel il Vecchio, sono collocati marginalmente o confusi nel mezzo di composizioni articolate con molte persone sulla scena. In quest’opera invece, come pure nella tavola Pioggia tonificante (che rappresenta delle natiche in marmo rosso sulle quali delle nubi scaricano una fitta pioggia, probabile allusione al mito di Danae o, più sottilmente, alla pratica erotica della pioggia dorata), l’artista ironicamente mostra, pur in parte celandolo, ciò che viene considerato osceno, disdicevole, non degno di essere guardato. Nelle opere di Malinverni c’è quindi di frequente un ulteriore livello di verità [5], dietro a ciò che si vede: solo che lui è un furbacchione e sa essere, solo per coloro che hanno l’occhio e l’ironia per coglierlo, un autentico cochon. O, come avrebbe detto Orazio, un artista «tra il gregge di Epicuro» [6].

[1] Remo Bodei, Paradossi del tempo e della memoria, lectio magistralis pubblicata in UniTN n. 111, Trento 2009.

[2] Giano è una divinità latina che non ha corrispettivi con il culto religioso degli antichi Greci o delle alte popolazioni del bacino del Mediterraneo.

[3] R. Guénon, Il simbolismo solstiziale di Giano, in Simboli della Scienza sacra, Adelphi, Milano 1979, p. 212.

[4] Paul Ricoeur, Tempo e racconto III. Il tempo raccontato, Jaca Book, Milano, 1988, p. 294.

[5] Come non pensare al Lorenzo Lotto di Venere e Cupido (ora conservato al Metropolitan Museum) con quest’ultimo che, in un’allusione alla fertilità, fa centro con la propria pipì nella ghirlanda retta da Venere?

[6] In una celebre lettera all’amico Albio Tibullo, Orazio descrive se stesso dedito ai piaceri della vita, come «un maiale tra il gregge di Epicuro» (Epistole, Lib. I, 4).