Alban Hajdinaj

Back Side Collections

Roma, Galleria Traghetto

dicembre 2009 ― gennaio 2010

Appena dietro la superficie

Daniele Capra

Se vedere e sapere erano i grandi interrogativi al tempo stesso etici ed estetici a partire dal XVIII secolo e i suoi Lumi, vedere e potere diventano le grandi questioni del nostro XXI secolo.[1]

McDonald’s, Levi’s, Kentucky Fried Chicken, Puma. C’è una cosa che hanno in comune queste aziende, oltre al fatto di essere delle multinazionali, spesso criticate da chi auspica uno stile di consumi più responsabile o più attento ai valori sociali ed ambientali: basano molta se non tutta della propria strategia comunicativa sulla riconoscibilità del marchio, dei colori, del logo, di quegli elementi che sono cioè in grado di conferire valore aggiunto ai prodotti che vendono. Il meccanismo è piuttosto semplice, un motivo grafico o una scritta – o più spesso entrambi associati – vengono riprodotto milioni di volte e disseminati programmaticamente su differenti supporti, dagli imballi alle riviste patinate, passando per le strade, le sponsorizzazioni sportive, la televisione e via di seguito [2]. Un utilizzo così spropositato, sebbene conferisca potere e forza commerciali, porta progressivamente al logoramento ed al deterioramento del valore iconico del brand, che diventa una cosa differente, un simbolo che manifesta esclusivamente l’identità dell’azienda. Una sorta di formidabile promemoria commerciale che nei fatti rende però afasica l’immagine di partenza.

Ed è in opposizione a questa dinamica di consumo che opera Alban Hajdinaj, una cui interessante serie di lavori dai titoli funambolici (uno tra tutti, L’origine de la gauche et de la droit per il logo della Levi’s con i due cavalli che tirano in direzione opposta un paio di jeans), mira alla riappropriazione visiva di immagini per troppo tempo in mano solo agli abili manipolatori del marketing. L’artista albanese infatti fa tabula rasa della sovrastruttura comunicativa costruita sul marchio, riportando al livello zero il valore dell’immagine. È un’operazione di natura concettuale, di annullamento del valore e di anestesia del senso, in piena consonanza con la pratica new dada. Se Rauschenberg cancella con la gomma il disegno a matita che aveva chiesto a De Kooning di realizzare qualche giorno prima, Hajdinaj trova già pronti i loghi delle grandi multinazionali, e, si badi bene, anche quelli dei piccoli negozi o delle piccole aziende. La sua infatti non è un’operazione di natura necessariamente politica o contestataria, ma piuttosto una più ironica manifestazione di sovvertimento dello status quo, con modalità di volta in volta differenti, che spaziano dal completo naufragio nell’indistinto (nel caso in cui il logo sia ricoperto dello stesso colore dello sfondo per cui risulta in qualche maniera confuso con la superficie) ad un più ludico reimpiego, con l’effetto di una risemantizzazione iconica. Così l’omino barbuto di Kentucky Fried Chicken si diverte a fare il gondoliere in un tovagliolo di carta o a posare per un ritratto a pastello con il grembiule rosso; o il gallo di Le Coq Sportif si pavoneggia su una scatola di scarpe. In questa maniera, in un mondo in cui “la violenza dello choc di immagini sembra l’unico mezzo di espressione, l’opera oggettiva […] emerge come un fenomeno di resistenza. […] Riattiva il freno di emergenza senza cui nessuna cultura può durare” [3]. Hajdinaj cioè decompone il senso – o l’attribuzione di senso – veicolato dal marchio e fa regredire l’immagine allo stato primordiale, in sostanziale opposizione al vortice creato dalla società del consumo in cui le immagini hanno finalità ben delineate e sono, ovviamente, protette da copyright. E tutto questo si caratterizza come un gesto di contestazione, principalmente di natura estetica e fenomenologica.

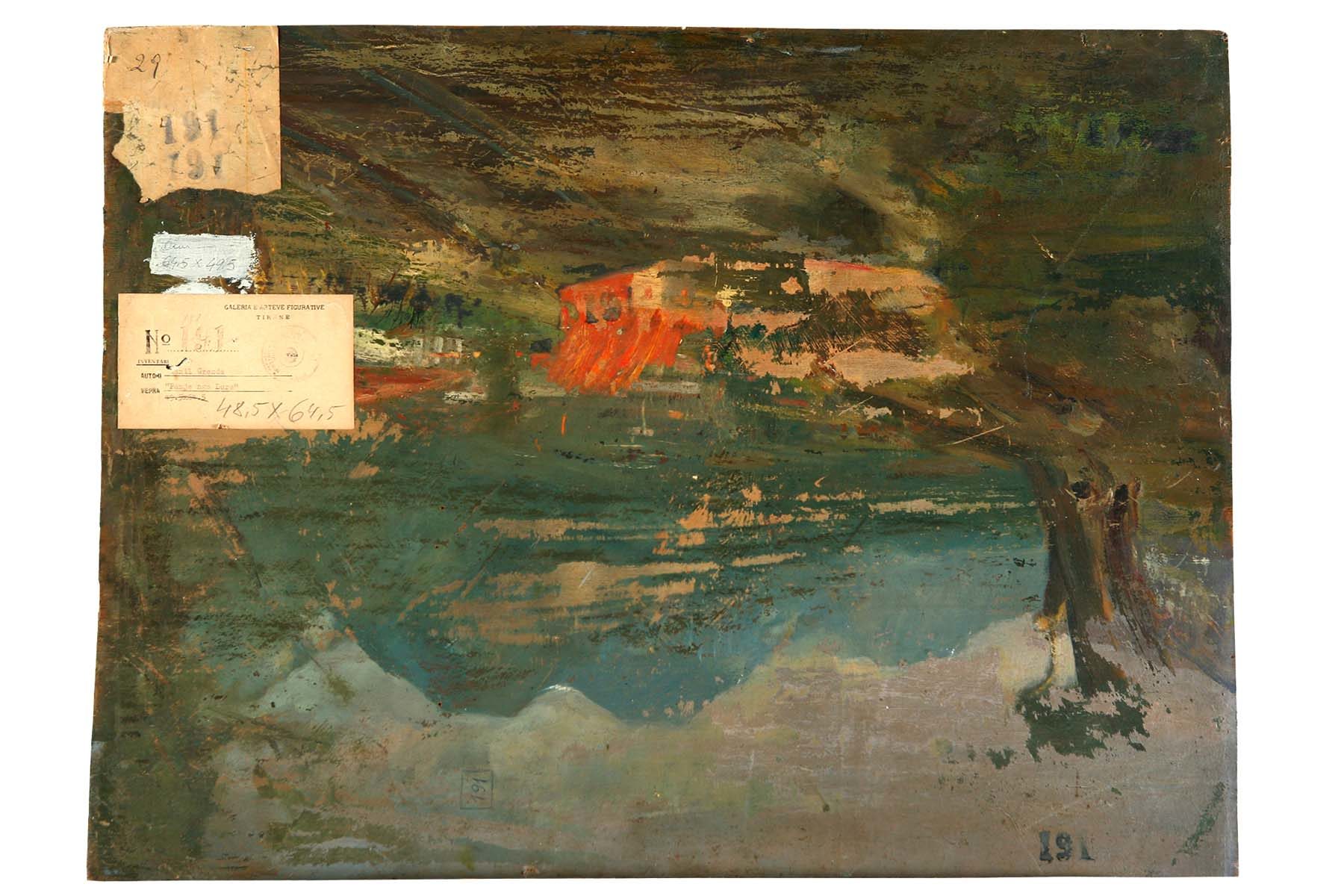

Tanto questi controdisegni quanto la una serie di ready made realizzati a partire da pagine di libri scolastici strappate (in cui alcuni ragazzi erano intervenuti disegnando sulle illustrazioni), ma anche il complesso progetto che lo ha portato a fotografare il retro delle tele esposte alla Galleria Nazionale di Tirana, riconducono il lavoro di Alban Hajdinaj nell’alveo di quello che agilmente Nicola Bourriaud definisce come postproduction [4], in cui “gli oggetti sono impressi dalle informazione di altri oggetti” [5] poiché non è più possibile creazione eh nihilo, essendo ormai completamente decadute le idee di originalità e di invenzione. L’arte di Hajdinaj – per manifestarsi, ma anche per esistere – ha cioè bisogno del supporto fisico ed ontologico del complesso mondo degli oggetti, dei quali in ultima istanza si nutre. L’utilizzo di objects trouvées si configura così come una sorta di cannibalismo della realtà, moderato però dalla volontà di mostrare ciò che generalmente sta dietro alla cortina di ferro della visione superficiale, che è poi molto di frequente l’unica praticata dall’homo videns che vive nei nostri giorni.

Il rovesciamento del punto di vista, sia esso in forma topografica che concettuale, è alla base del progetto che l’artista ha realizzato presso la Galleria Nazionale di Tirana, i cui dipinti sono stati fotografati compiendo un vero e proprio censimento delle opere esistenti. Ma non è stato tanto il lato esposto, quello noto rivolto all’osservatore, ad essere stato registrato, bensì il retro: ossia la faccia che solo il muro conosce. Hajdinaj ha realizzato così una collezione personale di immagini, esistenti ma latenti e mai esposte (e quindi, nell’era dell’informazione inesistenti) che ha provveduto a stampare nella loro dimensione originale. In questo modo l’artista dimostra come sia possibile estrarre del succo anche dal lato sbagliato dell’arancia, e contemporaneamente mostra tutto quello che è escluso allo sguardo perché dietro alla siepe, se non la siepe stessa di leopardiana memoria [6]. Il retro dei quadri però contiene spesso testimonianze di altri impieghi (ad esempio come bozzetto o opera preparatoria) e le varie etichette che ne attestano dimensioni, presenze, spostamenti per le mostre: conoscere tutte queste informazioni rende possibile una sorta di controstoria delle opere, non ufficiale, benché talvolta non ignota a qualche storico che abbia compiuto ricerche su quel quadro. Ancora una volta quindi, il processo messo in atto dall’artista permette un piccolo ma sostanziale sovvertimento del banale in cui siamo immersi.

È un lavoro sull’essere artista, e sull’essere pubblicamente riconosciuto come tale (con anche i relativi stereotipi), il video Uomo Vogue, una sorta di consapevole performance di Hajdinaj registrata durante la sessione fotografica in cui l’artista è stato ritratto da Michel Comte per la rivista Vogue. Nell’appartamento parigino in cui viveva l’artista arriva infatti una troupe chiassosa che lo prepara – truccandolo, acconciandolo e vestendolo – per essere nel migliore dei modi, o à la page: nella versione cioè in cui un artista viene riconosciuto come tale e può compiacersi del suo status. Seguono le riprese, in pose strane ed innaturali, con il celebre fotografo che tiene in mano lo scatto flessibile collegato all’otturatore. Poi si smontano le luci e il set, e tutta la recita finisce con il portone di casa che si chiude. L’artista sembra svuotato, stanco, esausto come un attore di teatro dopo la chiusura della tenda, incerto tra l’identità legittima e quella acquisita sul palco con tanti sforzi. Solo che qui nessuno applaudirà, poiché per il grande pubblico, quella ritratta nella pellicola e riprodotta nelle pagine patinate, sarà la più desiderabile delle verità.

[1] P. Virilio, L’arte dell’accecamento, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007, p. 83.

[2] Scrive N. Klein in No logo, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2001, p. 16, “molte delle più note aziende non producono più merci per poi pubblicizzarle, ma piuttosto comprano merci sulle quali successivamente appongono il proprio marchio. Queste aziende sono sempre alla ricerca di nuove modalità per costruire e consolidare il proprio brand”.

[3] P. Virilio, op. cit., p.86.

[4] Scrive N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, Postmedia, Milano, 2004, p. 8, “un numero sempre maggiore di opere vengono create a partire da opere preesistenti. Sempre di più gli artisti interpretano, riproducono, ri-espongono, o usano oggetti realizzati da altre persone o da altri prodotti culturali disponibili. L’arte della postproduzione risponde alla proliferazione del caos della cultura globale nell’era dell’informazione, che è caratterizzata da una crescente richiesta di opere e dall’allargamento al mondo dell’arte di forme fino ad ora ignorate o trascurate”.

[5] N. Bourriaud, op. cit., p. 8.

[6] Cfr. G. Leopardi, “L’infinito”, in Canti, a cura di N. Gallo e C. Garboli, Einaudi, Torino, 1993.