Johanna Binder / Abel, Carlo & Max Korinsky

Interspaces. Trieste Contemporanea Award

Trieste, Studio Tommaseo

aprile ― giugno 2014

TestoConversazione con Johanna BinderConversazione con A., C. & M. Korinsky

Il necessario strabismo

Daniele Capra

Pittura e arte che fa uso della tecnologia sono considerati due media agli antipodi, quantomeno dal punto di vista prettamente concettuale, se si valutano sia i presupposti teorici ed operativi che le pagine di storia che hanno riempito. La pittura viene infatti indissolubilmente legata alla sua storia plurisecolare, caratterizzata da continue gemmazioni e potature radicali. Le nuove discipline godono invece di una tradizione non più che trentennale, in cui molte delle energie sono state spese per guadagnare lo status di opera all’interno del panorama contemporaneo, uscendo dalla nicchia dell’essere esclusivamente tentativo, episodio sperimentale e laterale.

La rapidità dei nostri giorni ha però in realtà reso molto più vicini questi due estremi, mischiando ed ibridando posizioni, strumenti ed approcci, ben oltre a quello che si possa immaginare. Personalmente trovo la definizione new media ormai superata, essenzialmente per due motivi: il primo è che ai nostri giorni la tecnologia in sé non sembra un aspetto di novità, poiché ormai storicizzata e presente nei manali di storia dell’arte; il secondo, ben più importante, è che è completamente decaduto l’effetto straniante dell’opera che utilizza la tecnologia, poiché nei nostri giorni viviamo in modo così totalizzante tra dispositivi elettronici (che agevolano le nostre telecomunicazioni, scandiscono il nostro tempo o regolano i nostri flussi vitali), onde radio ed elettromagnetiche, da sentire che la tecnologia è un’estensione del nostro corpo, una sua diretta emanazione. Mutuando l’approccio dal cinema e dai videogiochi, potremmo dire che negli ultimi anni il nostro approccio è stato immersivo.

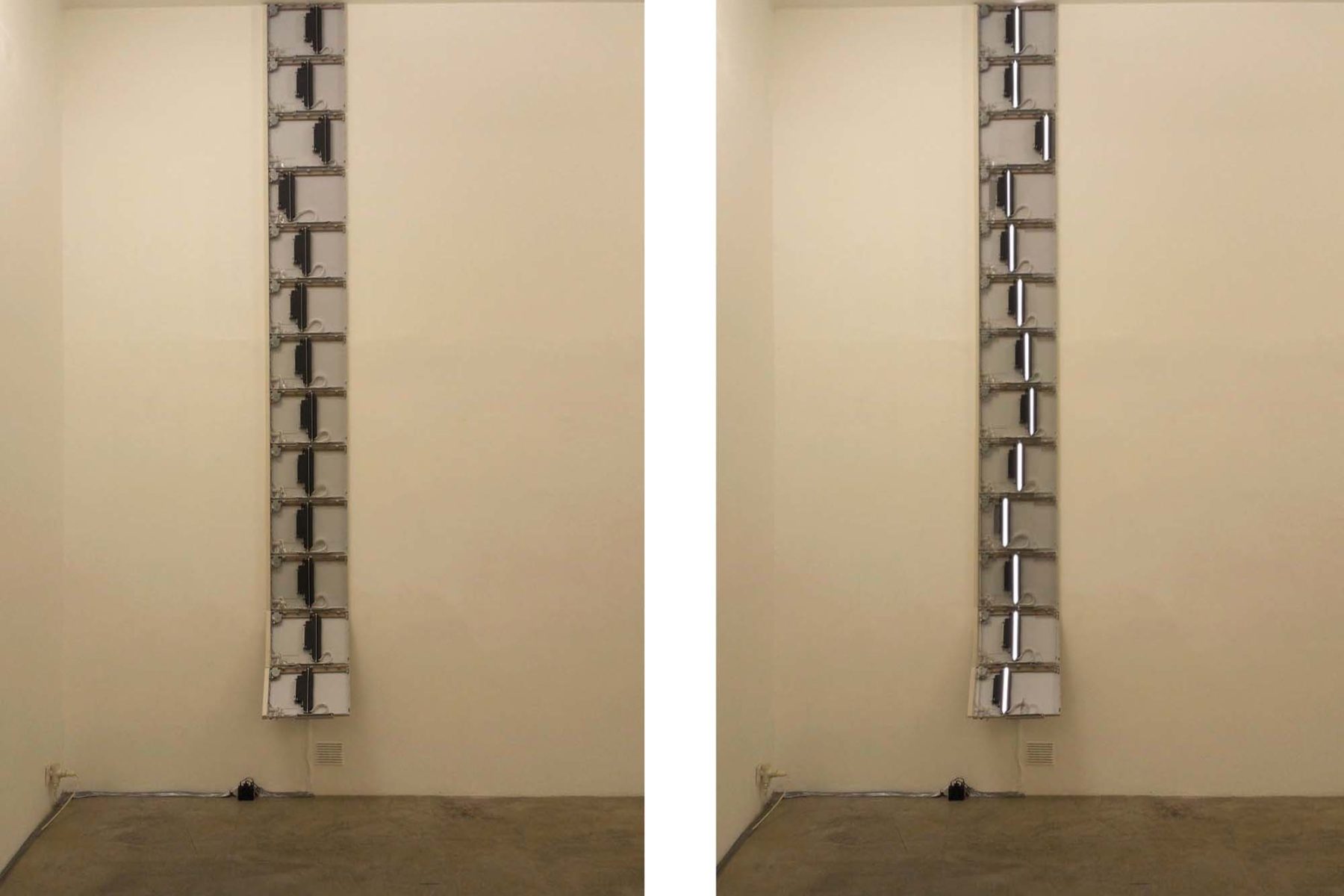

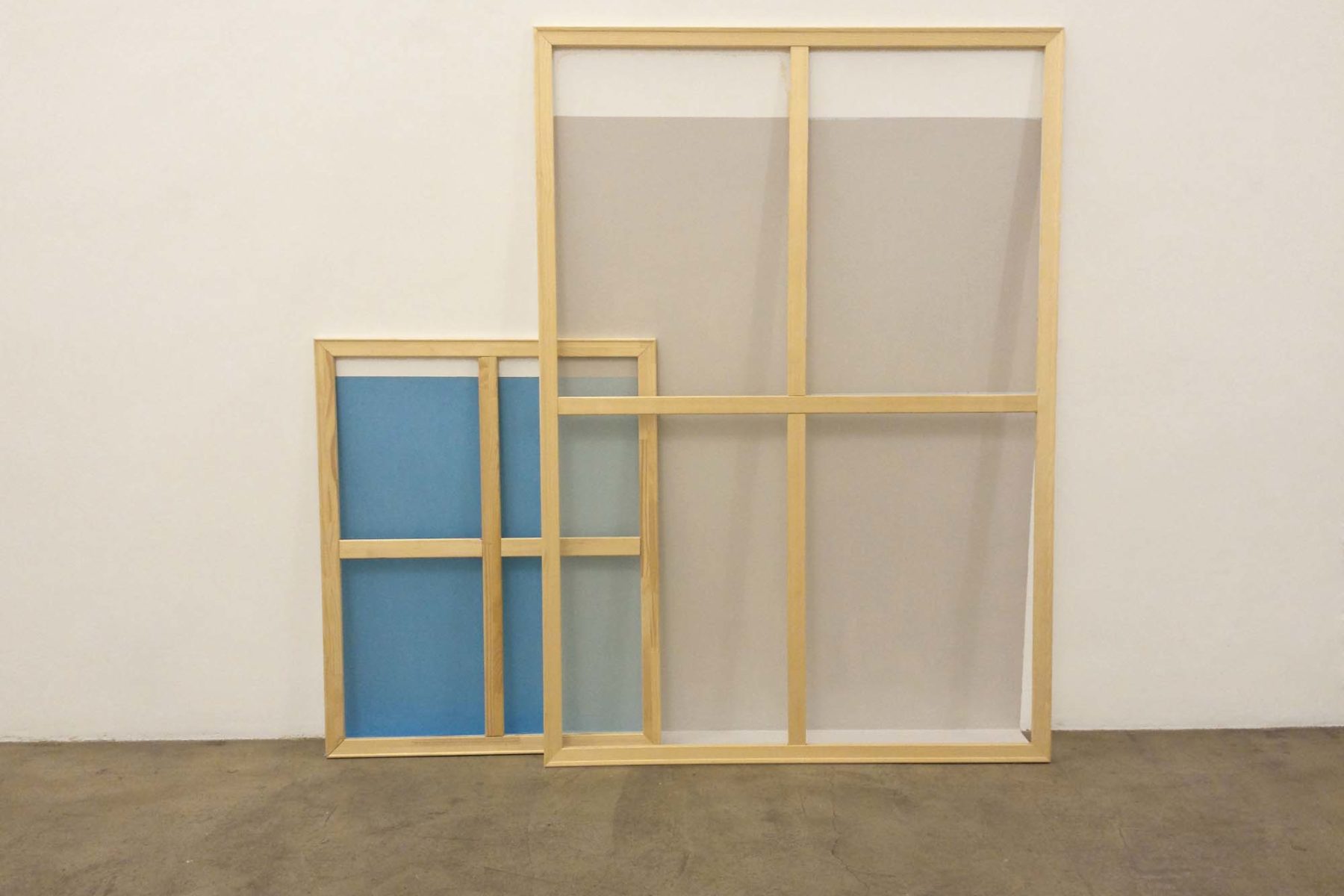

Capita allora, e non solo per la pittura, che gli artisti si servano di strumenti tecnologici (ad esempio per la realizzazione di rendering in tre dimensioni o l’elaborazione di immagini che poi saranno eseguite/trasferite sulla tela); e frequentemente si registra come la pittura – ma discorso analogo si può fare per le altre discipline – sia fatta con dispositivi che a prima vista possono sembrare lontanissimi da essa. È il caso dell’opera realizzata dai fratelli Abel, Marco e Max Korinsky, in cui una fila di scanner compongono un’immagine attraverso lenti movimenti delle lampade di cui sono dotati, ricostituendo formalmente l’idea concettuale/primordiale di pittura come superficie che viene resa in grado di riflettere agli occhi qualcosa di diverso da sé. E, paradossalmente, nel caso della mostra conclusiva del Premio Trieste Contemporanea, nemmeno le opere pittoriche di Johanna Binder sono completamente pittura, considerata l’interessante analisi volumetrica condotta sui telai in legno e sulla superficie, che conducono la ricerca dell’artista direttamente verso la scultura, contraddicendo l’assioma bidimensionale del lavoro su tela.

Se le didascalie e i materiali con cui sono fatte le opere risultano quindi non significative, non in grado di fornire il grado zero dell’opera, anche le definizioni relative al medium sono non univoche, poiché un’opera si può inscrivere, dal punto di vista tassonomico, a più categorie. Risulta per questo fondamentale ricercare delle chiavi interpretative attraverso l’esercizio del pensiero laterale, non limitandosi a considerare esaustivo ciò che si legge, ed utilizzando piuttosto un atteggiamento probabilistico. È lo strabismo così la strategia più significativa per l’osservatore, poiché consente la visione simultanea – seppur imperfetta – di territori non adiacenti. Come racconta questa mostra, non solo quindi la pittura si fa con tutto il corredo tecnologico disponibile (come raccontano i fratelli Korinsky che realizzano un’installazione in cui anche il suono prodotto dai dispositivi veicola la variabile temporale), ma talvolta la pittura sembra aver perso i propri connotati recitando a soggetto (come nelle tele tagliate della Binder), in un altro ruolo.

Daniele Capra

Pittura e arte che fa uso della tecnologia sono considerati due media agli antipodi, quantomeno dal punto di vista prettamente concettuale, se si valutano sia i presupposti teorici ed operativi che le pagine di storia che hanno riempito. La pittura viene infatti indissolubilmente legata alla sua storia plurisecolare, caratterizzata da continue gemmazioni e potature radicali. Le nuove discipline godono invece di una tradizione non più che trentennale, in cui molte delle energie sono state spese per guadagnare lo status di opera all’interno del panorama contemporaneo, uscendo dalla nicchia dell’essere esclusivamente tentativo, episodio sperimentale e laterale.

La rapidità dei nostri giorni ha però in realtà reso molto più vicini questi due estremi, mischiando ed ibridando posizioni, strumenti ed approcci, ben oltre a quello che si possa immaginare. Personalmente trovo la definizione new media ormai superata, essenzialmente per due motivi: il primo è che ai nostri giorni la tecnologia in sé non sembra un aspetto di novità, poiché ormai storicizzata e presente nei manali di storia dell’arte; il secondo, ben più importante, è che è completamente decaduto l’effetto straniante dell’opera che utilizza la tecnologia, poiché nei nostri giorni viviamo in modo così totalizzante tra dispositivi elettronici (che agevolano le nostre telecomunicazioni, scandiscono il nostro tempo o regolano i nostri flussi vitali), onde radio ed elettromagnetiche, da sentire che la tecnologia è un’estensione del nostro corpo, una sua diretta emanazione. Mutuando l’approccio dal cinema e dai videogiochi, potremmo dire che negli ultimi anni il nostro approccio è stato immersivo.

Capita allora, e non solo per la pittura, che gli artisti si servano di strumenti tecnologici (ad esempio per la realizzazione di rendering in tre dimensioni o l’elaborazione di immagini che poi saranno eseguite/trasferite sulla tela); e frequentemente si registra come la pittura – ma discorso analogo si può fare per le altre discipline – sia fatta con dispositivi che a prima vista possono sembrare lontanissimi da essa. È il caso dell’opera realizzata dai fratelli Abel, Marco e Max Korinsky, in cui una fila di scanner compongono un’immagine attraverso lenti movimenti delle lampade di cui sono dotati, ricostituendo formalmente l’idea concettuale/primordiale di pittura come superficie che viene resa in grado di riflettere agli occhi qualcosa di diverso da sé. E, paradossalmente, nel caso della mostra conclusiva del Premio Trieste Contemporanea, nemmeno le opere pittoriche di Johanna Binder sono completamente pittura, considerata l’interessante analisi volumetrica condotta sui telai in legno e sulla superficie, che conducono la ricerca dell’artista direttamente verso la scultura, contraddicendo l’assioma bidimensionale del lavoro su tela.

Se le didascalie e i materiali con cui sono fatte le opere risultano quindi non significative, non in grado di fornire il grado zero dell’opera, anche le definizioni relative al medium sono non univoche, poiché un’opera si può inscrivere, dal punto di vista tassonomico, a più categorie. Risulta per questo fondamentale ricercare delle chiavi interpretative attraverso l’esercizio del pensiero laterale, non limitandosi a considerare esaustivo ciò che si legge, ed utilizzando piuttosto un atteggiamento probabilistico. È lo strabismo così la strategia più significativa per l’osservatore, poiché consente la visione simultanea – seppur imperfetta – di territori non adiacenti. Come racconta questa mostra, non solo quindi la pittura si fa con tutto il corredo tecnologico disponibile (come raccontano i fratelli Korinsky che realizzano un’installazione in cui anche il suono prodotto dai dispositivi veicola la variabile temporale), ma talvolta la pittura sembra aver perso i propri connotati recitando a soggetto (come nelle tele tagliate della Binder), in un altro ruolo.

Pensare prima di dipingere

Intervista a Johanna Binder

Daniele Capra: Siamo allo Studio Tommaseo e tra di un paio d’ore ci sarà il vernissage della mostra del Premio Trieste Contemporanea, vinto da te e dai fratelli Korinsky. Allora Johanna, cominciamo dall’inizio. Hai alle tue spalle studi di musica classica nell’adolescenza, ma poi alla fine hai scelto di iscriverti all’accademia di belle arti. Come mai?

JB: Volevo essere in grado io stessa di creare e non essere semplicemente l’interprete di qualcosa scritto da altri. Avevo circa diciassette anni e ho cominciato a dipingere, solo per ragioni personali. In seguito decisi di frequentare l’accademia di belle arti…

DC: Quali erano le tue attività principali lì? A cosa eri interessata?

JB: Il disegno e le scienze naturali. Volevo poi imparare le tecniche artistiche classiche, come la pittura con le velature trasparenti di colore. Cominiciai così con la pittura realistica…

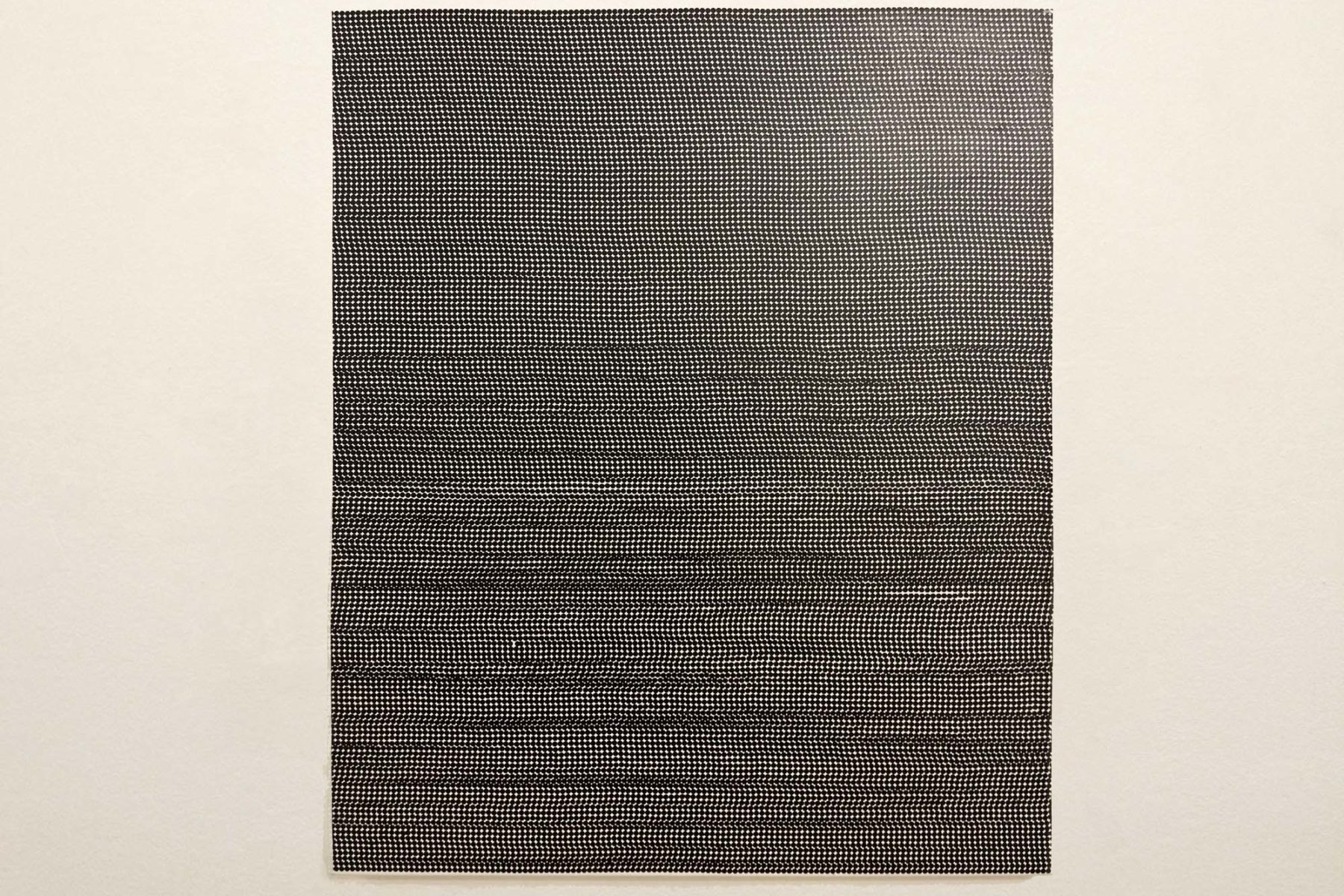

DC: Pittura realistica? Davvero differente dai lavori geometrici/scultorei di adesso, basati sulle trame. Come è avvenuto questo cambiamento?

JB: Non lo so esattamente. Lavoravo in maniera molto narrativa, ma continuavo a chiedermi perché avessi bisogno di narrare con la pittura e che senso avesse rappresentare soggetti o illusioni tridimensionali. Non avevo una risposta, e nemmeno ora la possiedo. Ecco, tutto inizia da questa questione irrisolta.

DC: E così hai messo in archivio questo approccio…

JB: Ho abbandonato questi soggetti ma a dire il vero qualcosa rimane. Mi riferisco all’approccio scultoreo. È ancora presente e cerco di affrontarlo con un’attitudine differente.

DC: Certo. E cosa rimane della musica? È ancora importante per te? Penso ci sia un bel senso del ritmo nelle tue opere, sia nelle righe che nei puntini ai quali ricorri…

JB: Penso che non sia così. Piuttosto è qualcosa che ha a che fare con la parte visiva e un approccio pittorico.

DC: Ma come hai iniziato a tagliare le tele e a farci dei buchi?

JB: Ho ragionato molto sullo spazio e sull’illusione dello spazio sulla tela, e tutt’ora è una delle domande cui non so dare risposta. Nella tradizione lo spazio è solo rappresentato sulla superficie del dipinto, mentre a dire il vero penso che la terza dimensione, se si esclude la struttura dei colori, sia tra la tela ed il muro. Ho cercato quindi di aprire questo spazio e renderlo visibile.

DC: Sei interessata quindi alla quantità di spazio occupata da ciascuna opera e alla superficie che solitamente non vediamo…

JB: Certo! Per me l’aspetto fondamentale è cosa siano il fronte e cosa il retro di un dipinto. Vorrei cambiare la definizione di spazio nella pittura come due parti divise da una superficie. E vorrei inoltre che le relazioni tra le due facce fossero più simili. Per me tela e telaio sono nel loro insieme semplicemente un unico oggetto. Se taglio questo oggetto posso rendere visibile la luce…

DC: Quindi anche da dietro…

JB: Sì. Voglio rendere il colore come pura luce. In entrambi i lati.

DC: In alcuni lavori tu tagli tutta la superficie lasciando scomparire la tela. Ma l’osservatore può vedere dei colori sul muro.

JB: Se viene rimosso il tessuto e si mette la tela contro il muro si può vedere una forma particolare alla quale usualmente non si presta attenzione. La mia idea è quella di rendere visibile questa forma.

DC: A volte invece ami sovrapporre i livelli, come nell’opera presentata per la mostra del premio, una sorta di combined paintings…

JB: Sì. Ma questo deriva dalla tecnica dei grandi maestri del passato che dipingevano usando successive velature di colore. Cerco di fare la stessa cosa con i telai dei quadri.

DC: E invece i colori che usi nei tuoi dipinti, come li scegli?

JB: Una volta ero solita scegliere i colori molto rigidamente, adottando il sistema soggettivo. Ma poi ho cambiato il mio approccio ed ora mi sono presa la libertà di scegliere i colori. In fin dei conti sono una pittrice, e posso scegliere in base ai luoghi e alla luce.

DC: Mi sembra però che tu usi solo dodici-quindici colori…

JB: Dai, forse una ventina! Una volta usavo solo colori puri, ora li mescolo.

DC: E qual è il progetto prima di dipingere?

JB: Ci sono un sacco di idee con cui i dipinti si relazionano, e molti aspetti/strutture che sono ineludibili. Se vuoi rendere questo visibile devi pensare a tutto il processo prima di iniziare. È necessario controllare tutto quello che hai programmato nella tua testa.

DC: Quanto ci vuole a realizzare un dipinto? Dopo che hai concettualizzato il progetto è solo il tempo d’esecuzione?

JB: È un lungo processo e ho bisogno molto spesso di ripensare ai singoli passi. Faccio differenti tentativi finché non trovo una soluzione, e questo mi costa molta pazienza. Spesso poi cancello le opere che non mi soddisfano…

DC: Davvero feroce! E i tuoi prossimi progetti?

JB: In questo momento sto lavorando ad alcuni dipinti che spariscono dalla tela. Sto cercando di capire cosa sia davvero un’immagine e se la tela, se viene abbandonata dal dipinto, possa essa stessa essere un’immagine…

Intervista a Johanna Binder

Daniele Capra: Siamo allo Studio Tommaseo e tra di un paio d’ore ci sarà il vernissage della mostra del Premio Trieste Contemporanea, vinto da te e dai fratelli Korinsky. Allora Johanna, cominciamo dall’inizio. Hai alle tue spalle studi di musica classica nell’adolescenza, ma poi alla fine hai scelto di iscriverti all’accademia di belle arti. Come mai?

JB: Volevo essere in grado io stessa di creare e non essere semplicemente l’interprete di qualcosa scritto da altri. Avevo circa diciassette anni e ho cominciato a dipingere, solo per ragioni personali. In seguito decisi di frequentare l’accademia di belle arti…

DC: Quali erano le tue attività principali lì? A cosa eri interessata?

JB: Il disegno e le scienze naturali. Volevo poi imparare le tecniche artistiche classiche, come la pittura con le velature trasparenti di colore. Cominiciai così con la pittura realistica…

DC: Pittura realistica? Davvero differente dai lavori geometrici/scultorei di adesso, basati sulle trame. Come è avvenuto questo cambiamento?

JB: Non lo so esattamente. Lavoravo in maniera molto narrativa, ma continuavo a chiedermi perché avessi bisogno di narrare con la pittura e che senso avesse rappresentare soggetti o illusioni tridimensionali. Non avevo una risposta, e nemmeno ora la possiedo. Ecco, tutto inizia da questa questione irrisolta.

DC: E così hai messo in archivio questo approccio…

JB: Ho abbandonato questi soggetti ma a dire il vero qualcosa rimane. Mi riferisco all’approccio scultoreo. È ancora presente e cerco di affrontarlo con un’attitudine differente.

DC: Certo. E cosa rimane della musica? È ancora importante per te? Penso ci sia un bel senso del ritmo nelle tue opere, sia nelle righe che nei puntini ai quali ricorri…

JB: Penso che non sia così. Piuttosto è qualcosa che ha a che fare con la parte visiva e un approccio pittorico.

DC: Ma come hai iniziato a tagliare le tele e a farci dei buchi?

JB: Ho ragionato molto sullo spazio e sull’illusione dello spazio sulla tela, e tutt’ora è una delle domande cui non so dare risposta. Nella tradizione lo spazio è solo rappresentato sulla superficie del dipinto, mentre a dire il vero penso che la terza dimensione, se si esclude la struttura dei colori, sia tra la tela ed il muro. Ho cercato quindi di aprire questo spazio e renderlo visibile.

DC: Sei interessata quindi alla quantità di spazio occupata da ciascuna opera e alla superficie che solitamente non vediamo…

JB: Certo! Per me l’aspetto fondamentale è cosa siano il fronte e cosa il retro di un dipinto. Vorrei cambiare la definizione di spazio nella pittura come due parti divise da una superficie. E vorrei inoltre che le relazioni tra le due facce fossero più simili. Per me tela e telaio sono nel loro insieme semplicemente un unico oggetto. Se taglio questo oggetto posso rendere visibile la luce…

DC: Quindi anche da dietro…

JB: Sì. Voglio rendere il colore come pura luce. In entrambi i lati.

DC: In alcuni lavori tu tagli tutta la superficie lasciando scomparire la tela. Ma l’osservatore può vedere dei colori sul muro.

JB: Se viene rimosso il tessuto e si mette la tela contro il muro si può vedere una forma particolare alla quale usualmente non si presta attenzione. La mia idea è quella di rendere visibile questa forma.

DC: A volte invece ami sovrapporre i livelli, come nell’opera presentata per la mostra del premio, una sorta di combined paintings…

JB: Sì. Ma questo deriva dalla tecnica dei grandi maestri del passato che dipingevano usando successive velature di colore. Cerco di fare la stessa cosa con i telai dei quadri.

DC: E invece i colori che usi nei tuoi dipinti, come li scegli?

JB: Una volta ero solita scegliere i colori molto rigidamente, adottando il sistema soggettivo. Ma poi ho cambiato il mio approccio ed ora mi sono presa la libertà di scegliere i colori. In fin dei conti sono una pittrice, e posso scegliere in base ai luoghi e alla luce.

DC: Mi sembra però che tu usi solo dodici-quindici colori…

JB: Dai, forse una ventina! Una volta usavo solo colori puri, ora li mescolo.

DC: E qual è il progetto prima di dipingere?

JB: Ci sono un sacco di idee con cui i dipinti si relazionano, e molti aspetti/strutture che sono ineludibili. Se vuoi rendere questo visibile devi pensare a tutto il processo prima di iniziare. È necessario controllare tutto quello che hai programmato nella tua testa.

DC: Quanto ci vuole a realizzare un dipinto? Dopo che hai concettualizzato il progetto è solo il tempo d’esecuzione?

JB: È un lungo processo e ho bisogno molto spesso di ripensare ai singoli passi. Faccio differenti tentativi finché non trovo una soluzione, e questo mi costa molta pazienza. Spesso poi cancello le opere che non mi soddisfano…

DC: Davvero feroce! E i tuoi prossimi progetti?

JB: In questo momento sto lavorando ad alcuni dipinti che spariscono dalla tela. Sto cercando di capire cosa sia davvero un’immagine e se la tela, se viene abbandonata dal dipinto, possa essa stessa essere un’immagine…

Tra suono e luce

Conversazione con Abel, Carlo & Max Korinsky

Daniele Capra: Siamo qui allo Studio Tommaseo. Tutto è pronto per la mostra del Premio

Trieste Contemporanea, che avete vinto voi insieme con Johanna Binder. Incominciamo a raccontare la vostra carriera. Come avete cominciato a lavorare insieme? Non è facile da fratelli…

Abel Korinsky: Ho studiato storia, lingua tedesca, sociologia e musica. Ho frequentato corso di chitarra, ma essere un interprete di musica non mi soddisfaceva appieno. Poi ho iniziato studi di suono all’Università di Berlino, insieme a Carlo, e mi sono interessato alla sound art e ai new media…

Carlo Korinsky: Io ho lo stessa formazione di Abel. Dopo I corsi di sound art e di media abbiamo iniziato a lavorare in questo campo.

DC: E te Max?

Max Korinsky: Io invece ho frequentato l’Accademia d’Arte di Düsseldorf e allo stesso tempo storia e lingua tedesca. Mi sono spostato a Berlino un anno dopo Abel e Carlo, e abbiamo deciso di lavorare assieme senza essere semplicemente fratelli con buoni rapporti…

AK: Prima che Max ci raggiungesse a Berlino passavamo le ore a parlare su Skype. Dovevamo stare vicini!

DC: Abel e Carlo, è stato importante non avere studi d’arte regolari?

CK: Penso di sì. Essenzialmente perché possiamo condurre la nostra ricerca con una conoscenza più profonda in altri campi che non siano quelli specifici dell’arte.

DC: Tu Max invece hai lavorato anche come pittore…

MK: Io ho il profilo più tradizionale. Anche se il nostro lavoro non è basato sulle discipline classiche penso che possa essere utile avere culturalmente questo tipo di approccio.

DC: Qual è stata la prima volta in cui avete lavorato assieme?

MK: Abbiamo avuto la prima idea dopo aver visto, a breve distanza, la mostra di fine corso dell’Accademia di Düsseldorf e dell’Università di Berlino. C’erano artisti che usavano il suono in pittura e altri che proponevano delle visualizzazioni del suono. Abbiamo trovato così modo di combinare i due aspetti, orecchio ed occhio, per la prima mostra che successivamente abbiamo avuto insieme.

DC: Quindi non vi piacciono le etichette come “sound art” o “new media”…

MK: Sicuramente no! Non le sopportiamo! Il nostro lavoro è basato su trovare la migliore soluzione alle nostre domande. Non ci preoccupiamo delle categorizzazioni!

CK: Non è facile definire una categoria. Ad esempio noi utilizziamo materiale tecnico eterogeneo, come ad esempio apparecchi elettrici. Facciamo allora una nuova categoria?

DC: Certo. Usate qualsiasi cosa come fosse uno strumento. C’è qualche differenza/specializzazione tra di voi?

AK: Siamo portati per cose diverse. Ad esempio io sono quello che si occupa di tecnologia, ma questo davvero non è poi importante. Amiamo lavorare insieme alla concezione per sviluppare tutti gli aspetti, condividendo o mescolando le nostre idee.

DC: E l’opera che presentate qui su cosa è basata?

MK: Molto tempo fa abbiamo iniziato a discutere l’effetto di svariati scanner che funzionavano collocati sul pavimento…

CK: L’idea ci era venuta osservando le fotocopiatrici, ma il colore della luce in quel caso è verde e non ci piaceva. A quel punto abbiamo scelto degli scanner, che poi producono un suono interessante…

MK: Avevamo questo tipo di opera in testa, ma avevamo bisogno di trovare una soluzione su come gestire la cosa. La prima idea è stata quella di usare una trentina di scanner, poi invece abbiamo deciso di collocarne tredici sul muro, impilandoli. Per fortuna non eravamo a conoscenza delle difficoltà che ci sarebbero state, altrimenti non l’avremmo fatto!

DC: Ieri mi avete detto che l’installazione può essere letta anche come un dipinto…

MK: Certo. Ci sono delle cornici sul muro, che delimitano un’area. E il pubblico può osservare la luce muoversi sulla superfice. Non è questa pittura?

DC: In senso lato sì. Ma che congegni avete adoperato? Ci sono computer e probabilmente avete dovuto scrivere anche qualche riga di software…

AK: Uno scanner usa un motore passo passo per far muovere la lampada. Avevamo bisogno di capire come funzionasse (non ci sono istruzioni!), trovare e regolare dei microcontrollori con diversi tipi di driver. Non è facile gestire la cosa. È necessario anche fondere degli elementi in plastica per fare spazio a cavi e connessioni.

DC: In quest’opera avete scelto di impiegare apparecchi tecnologici che possiamo trovare normalmente nelle nostre case o nei nostri uffici. È un aspetto significati questo per voi?

CK: Penso che in questo caso semplicemente sia accaduto così.

Di solito non è la cosa migliore usare questo tipo di equipaggiamento di basso prezzo e di cui non ti puoi fidare, dato che non sono stati realizzati per lavorare per lungo tempo…

DC: Come vi viene l’idea di lavorare su una nuova opera?

MK: Ciascuno di noi ha il proprio approccio personale e solitamente non ci parliamo l’uno con l’altro, all’inizio. Dopo ci confrontiamo con gli altri, cercando di mettere insieme suono e parte visiva, come è capitato proprio per il lavoro in mostra in cui i visitatori possono sentire il suono degli scanner e vedere le luci.

DC: Pensate che l’approccio alle vostre opera sia in qualche modo architettonico?

MK: Sì. Dato che lavoriamo con spazio e luce, e che le nostre installazioni possono essere percepite in maniera non differente da opera di carattere ambientale.

AK: Le nostre opere sono di due tipi: installazioni nello spazio con suoni e luci, come quello che allestiremo in giugno per la Cattedrali di Berlino, e poi opere da collocare sul muro, come gli scanner presentati per Trieste Contemporanea. In maniera incontrovertibile entrambi hanno a che fare con l’architettura.

DC: E cosa farete ora? C’è qualche progetto che ancora non avete avuto l’occasioni di realizzare?

AK: Ormai da un paio di anni abbiamo un’idea speciale sulla fisica del suono. Ma sarò in autunno avremo la possibilità probabilmente in occasione dell’Experimenta Biennial, a Melbourne…

Conversazione con Abel, Carlo & Max Korinsky

Daniele Capra: Siamo qui allo Studio Tommaseo. Tutto è pronto per la mostra del Premio

Trieste Contemporanea, che avete vinto voi insieme con Johanna Binder. Incominciamo a raccontare la vostra carriera. Come avete cominciato a lavorare insieme? Non è facile da fratelli…

Abel Korinsky: Ho studiato storia, lingua tedesca, sociologia e musica. Ho frequentato corso di chitarra, ma essere un interprete di musica non mi soddisfaceva appieno. Poi ho iniziato studi di suono all’Università di Berlino, insieme a Carlo, e mi sono interessato alla sound art e ai new media…

Carlo Korinsky: Io ho lo stessa formazione di Abel. Dopo I corsi di sound art e di media abbiamo iniziato a lavorare in questo campo.

DC: E te Max?

Max Korinsky: Io invece ho frequentato l’Accademia d’Arte di Düsseldorf e allo stesso tempo storia e lingua tedesca. Mi sono spostato a Berlino un anno dopo Abel e Carlo, e abbiamo deciso di lavorare assieme senza essere semplicemente fratelli con buoni rapporti…

AK: Prima che Max ci raggiungesse a Berlino passavamo le ore a parlare su Skype. Dovevamo stare vicini!

DC: Abel e Carlo, è stato importante non avere studi d’arte regolari?

CK: Penso di sì. Essenzialmente perché possiamo condurre la nostra ricerca con una conoscenza più profonda in altri campi che non siano quelli specifici dell’arte.

DC: Tu Max invece hai lavorato anche come pittore…

MK: Io ho il profilo più tradizionale. Anche se il nostro lavoro non è basato sulle discipline classiche penso che possa essere utile avere culturalmente questo tipo di approccio.

DC: Qual è stata la prima volta in cui avete lavorato assieme?

MK: Abbiamo avuto la prima idea dopo aver visto, a breve distanza, la mostra di fine corso dell’Accademia di Düsseldorf e dell’Università di Berlino. C’erano artisti che usavano il suono in pittura e altri che proponevano delle visualizzazioni del suono. Abbiamo trovato così modo di combinare i due aspetti, orecchio ed occhio, per la prima mostra che successivamente abbiamo avuto insieme.

DC: Quindi non vi piacciono le etichette come “sound art” o “new media”…

MK: Sicuramente no! Non le sopportiamo! Il nostro lavoro è basato su trovare la migliore soluzione alle nostre domande. Non ci preoccupiamo delle categorizzazioni!

CK: Non è facile definire una categoria. Ad esempio noi utilizziamo materiale tecnico eterogeneo, come ad esempio apparecchi elettrici. Facciamo allora una nuova categoria?

DC: Certo. Usate qualsiasi cosa come fosse uno strumento. C’è qualche differenza/specializzazione tra di voi?

AK: Siamo portati per cose diverse. Ad esempio io sono quello che si occupa di tecnologia, ma questo davvero non è poi importante. Amiamo lavorare insieme alla concezione per sviluppare tutti gli aspetti, condividendo o mescolando le nostre idee.

DC: E l’opera che presentate qui su cosa è basata?

MK: Molto tempo fa abbiamo iniziato a discutere l’effetto di svariati scanner che funzionavano collocati sul pavimento…

CK: L’idea ci era venuta osservando le fotocopiatrici, ma il colore della luce in quel caso è verde e non ci piaceva. A quel punto abbiamo scelto degli scanner, che poi producono un suono interessante…

MK: Avevamo questo tipo di opera in testa, ma avevamo bisogno di trovare una soluzione su come gestire la cosa. La prima idea è stata quella di usare una trentina di scanner, poi invece abbiamo deciso di collocarne tredici sul muro, impilandoli. Per fortuna non eravamo a conoscenza delle difficoltà che ci sarebbero state, altrimenti non l’avremmo fatto!

DC: Ieri mi avete detto che l’installazione può essere letta anche come un dipinto…

MK: Certo. Ci sono delle cornici sul muro, che delimitano un’area. E il pubblico può osservare la luce muoversi sulla superfice. Non è questa pittura?

DC: In senso lato sì. Ma che congegni avete adoperato? Ci sono computer e probabilmente avete dovuto scrivere anche qualche riga di software…

AK: Uno scanner usa un motore passo passo per far muovere la lampada. Avevamo bisogno di capire come funzionasse (non ci sono istruzioni!), trovare e regolare dei microcontrollori con diversi tipi di driver. Non è facile gestire la cosa. È necessario anche fondere degli elementi in plastica per fare spazio a cavi e connessioni.

DC: In quest’opera avete scelto di impiegare apparecchi tecnologici che possiamo trovare normalmente nelle nostre case o nei nostri uffici. È un aspetto significati questo per voi?

CK: Penso che in questo caso semplicemente sia accaduto così.

Di solito non è la cosa migliore usare questo tipo di equipaggiamento di basso prezzo e di cui non ti puoi fidare, dato che non sono stati realizzati per lavorare per lungo tempo…

DC: Come vi viene l’idea di lavorare su una nuova opera?

MK: Ciascuno di noi ha il proprio approccio personale e solitamente non ci parliamo l’uno con l’altro, all’inizio. Dopo ci confrontiamo con gli altri, cercando di mettere insieme suono e parte visiva, come è capitato proprio per il lavoro in mostra in cui i visitatori possono sentire il suono degli scanner e vedere le luci.

DC: Pensate che l’approccio alle vostre opera sia in qualche modo architettonico?

MK: Sì. Dato che lavoriamo con spazio e luce, e che le nostre installazioni possono essere percepite in maniera non differente da opera di carattere ambientale.

AK: Le nostre opere sono di due tipi: installazioni nello spazio con suoni e luci, come quello che allestiremo in giugno per la Cattedrali di Berlino, e poi opere da collocare sul muro, come gli scanner presentati per Trieste Contemporanea. In maniera incontrovertibile entrambi hanno a che fare con l’architettura.

DC: E cosa farete ora? C’è qualche progetto che ancora non avete avuto l’occasioni di realizzare?

AK: Ormai da un paio di anni abbiamo un’idea speciale sulla fisica del suono. Ma sarò in autunno avremo la possibilità probabilmente in occasione dell’Experimenta Biennial, a Melbourne…