Libere tutte

Renata Boero, Linda Carrara, Elisabetta Di Sopra, Silvia Giambrone, Debora Hirsch, Iva Lulashi, Lalla Lussu, Elena Mazzi, Beatrice Meoni, Maria Morganti, Isabella Pers, Nazzarena Poli Maramotti, Michela Pomaro, Laura Pugno, Chris Rocchegiani, Giorgia Severi, Marta Spagnoli, Esther Stocker, Sara Tirelli, Lucia Veronesi, Serena Vestrucci

Novate Milanese, Casa Testori

novembre 2019 ― febbraio 2020

La mostraLe artiste

Libere tutte

Daniele Capra & Giuseppe Frangi

Libere tutte parte dall’idea di cogliere il lavoro condotto dalle artiste in Italia, archiviando momentaneamente le questioni di genere, e cercando invece di documentare l’importanza e la forza travolgente della ricerca condotta dalle artiste nel nostro paese, per troppi aspetti ancora legato a rigidi schematismi e a una condizione di asimmetria maschile/femminile nei rapporti sociali ed economici. Il titolo della mostra, ispirato ad uno dei motti di rivolta della contestazione degli anni Settanta, spiega il desiderio di parlare di arte e di capire perché le artiste oggi stanno dimostrando di avere una marcia in più. Libere tutte è una mostra interrogativa, aperta nei temi e nei media impiegati, anarchica e senza facili risposte, che avrebbe potuto simmetricamente intitolarsi Liberi tutti, come acutamente suggerito da una delle artiste coinvolte. Proprio per questo metodologicamente abbiamo espulso dal nostro vocabolario la parola “donna” (e aggettivi che potessero fare riferimento a tale universo semantico) e, ovviamente, non l’abbiamo mai impiegata nella comunicazione.

Il progetto ha voluto esplorare la complessità dello sguardo che le artiste hanno introdotto nell’orizzonte della produzione artistica, rendendosi capaci di scartamenti coraggiosi rispetto alle tendenze più di moda. Con il loro agire hanno allargato lo spettro della sensibilità artistica, dando prova anche di una importante vocazione sperimentale. Trova così conferma quella situazione che per prima Lea Vergine aveva lucidamente intuito, sottolineando in un’intervista come le opere delle artiste siano “emblemi audaci di un’articolata condizione umana, realizzati con quella non pietas che butta a mare il concetto di normalità”.

Libere tutte non è una mostra da otto marzo del contemporaneo, ma un tentativo di scattare una fotografia rispetto al fenomeno della presenza delle artiste nel sistema dell’arte del nostro paese, una presenza che si sta imponendo per vitalità, intensità e forza. Il progetto ha puntato a fornire alcuni degli esempi più significativi, in un arco generazionale molto ampio, della ricerca condotta rispetto a tutte le forme espressive e ai più differenti contenuti.

Libere tutte è stata pensata come una mostra aperta, sperimentale e con margini di errore come accade quando si vuole avere un riscontro sul campo, nella relazione viva con le opere, con il percorso di visita, con gli occhi dello spettatore. Per questo la scelta è stata di affidare alle artiste degli spazi individuali (a ciascuna una stanza) che permettessero di rafforzare la specificità dei singoli progetti: solo in tre casi si è fatta eccezione, facendo condividere gli spazi con soluzioni palesemente dialettiche o per accostamento sinergico.

A mostra allestita e metabolizzata ci è sembrato utile tentare un’operazione di sintesi enucleando alcuni elementi significativi rispetto al pensiero e all’azione delle artiste. Sono situazioni contraddistinte da una sensibilità capace di intercettare la ricerca più significativa e i linguaggi più pregnanti, ma anche i movimenti profondi della psicologia collettiva. Con un enorme coraggio per le sfide – artistiche, politiche e sociali – a cui il nostro tempo ci chiama.

Corpo, relazioni, fragilità

Come testimoniato dai grandi esempi quali Louise Bourgeois, di Maria Lassnig o di Carol Rama (solo per fare alcuni nomi), sul tema del corpo le artiste hanno sempre avuto uno sguardo più fisico e libero da preoccupazioni formali o intellettualistiche. È uno sguardo che annulla le distanze e che in Libere tutte conduce artiste come Silvia Giambrone e Serena Vestrucci a fare del proprio corpo il luogo dell’operare artistico. Per Giambrone è il calco di un busto femminile, deformato da elementi geometrici estranei e repulsivi, che rimette in questione gli stereotipi legati al desiderio. Serena Vestrucci, invece, lascia libero corso al suo corpo di disegnare sul lenzuolo tracciati che registrano l’agire nel sonno. La fragilità non è vista come un limite intrinseco (stereotipo duro a morire) nei lavori, diversi per tecnica e per ispirazione, di Beatrice Meoni ed Elisabetta Di Sopra. Per la prima è un universo quasi domestico, il contesto per rappresentare l’esperienza umana della caduta in una forma in cui il dramma è moderato dalla delicatezza della pittura. Elisabetta Di Sopra rimette in scena il mito di Medea, in un video in cui la protagonista ormai anziana porta allo scoperto il suo bisogno d’amore per i figli che sono scomparsi non per colpa sua.

La natura come inizio

Sintonia con la natura, tenendo lontana ogni pretesa si possesso: è il fil rouge che lega le presenze affascinanti come quelle di Renata Boero, di Lalla Lussu e Giorgia Severi a Libere tutte. Boero nei suoi Cromogrammi opera un processo di mimesi facendo ricorso ad alchimie cromatiche derivate da erbe; Lussu con le Cortecce restituisce la consistenza tattile della macchia mediterranea. Entrambe mettono in campo supporti contrassegnati da una spiccata verticalità: scelta che indica un preciso controllo formale delle opere e insieme restituisce una dimensione di abitabilità delle opere stesse: non da guardare, ma da frequentare e vivere. Mentre Severi realizza un frottage che raccoglie le tracce vive di una montagna destinata a erodersi, a causa dei cambiamenti climatici, con un supporto sontuoso: un arazzo rosa che evoca una bellezza originaria messa in discussione dalla presenza antropica.

La tecnologia come proiezione

Le nuove tecnologie entrano in campo in modo fortemente distintivo nel percorso di Libere tutte. Emblematico il caso di Maria Morganti che ha deciso di portare il proprio sito, ritenendola un’opera a tutti gli effetti. Pochi artisti hanno maturato una riflessione altrettanto compiuta sul senso e la funzione del sito: per Morganti è insieme archivio completo dei propri lavori, ma anche specchio di possibili tassonomie e delle discontinuità di ogni percorso artistico. Debora Hirsch per ingabbiare la documentazione drammatica di casi di violenza su donne ha messo a punto un dispositivo costituito da tablet modificati, che lavorano in loop, sigillati dentro un telaio con superficie specchiante: scatole nere della memoria collettiva, in cui chi l’osservatore può rivedersi, scoprendosi, inconsciamente, complice. Sono scatole anche quelle progettate da Michela Pomaro per contenere i led che danno a flussi di pittura in movimento. La geometria dei contenitori per contrasto rafforza la libertà dei colori.

Nuove ragioni per la pittura

La pittura entra tante volte in campo nelle stanze di Libere tutte. E ogni volta ne viene messo in discussione lo statuto, contro ogni accomodamento stilistico e identitario. Per Iva Lulashi l’evento pittorico si genera negli spiragli di frame individuati e isolati: sul terreno stretto di un’immagine precostituita la pittura svela l’inatteso, nuova linfa e nuova energia. Per Nazzarena Poli Maramotti le esperienze visive di una residenza nel Nord Europa si traducono in sfondamenti della tela, in connessioni di eventi tellurici sorprendenti. Marta Spagnoli invece opera una riduzione al minimo termine della pittura: lavora solo sul segno, non come codice astratto ma come cellula imprevedibile e viva. La variabilità linguistica segna la pittura di Chris Rocchegiani, che fa intenzionalmente convivere più soluzioni stilistiche per affermare la superficie pittorica come campo di possibilità sempre aperte. L’energia segreta generata dalla mimesi è invece alla radice dei lavori di Linda Carrara, sia quando mette la pittura a replicare una superficie di marmo, che attraverso il frottage che risucchia sulla tela una la massa di una roccia. Esther Stocker capovolge le possibilità descrittive della geometria per cancellare ogni forma di prospettiva e costruire, su base percettiva e retinica, quei mondi che prima mancavano.

Resistenze ambientali

Piegare l’operare artistico sulla fragilità del pianeta. È un approccio che lega alcuni degli interventi realizzati per Libere tutte e che complessivamente testimonia una concezione dell’arte mai prevaricante il reale, esperienza di adesione, comprensione di responsabilità nei confronti del reale stesso. La pittura di Isabella Pers si fa liquida nell’immedesimarsi con la condizione di quelle popolazioni che vedono la loro terra minacciata dall’innalzamento delle acque per via del riscaldamento climatico. Lucia Veronesi, reduce da una residenza in Norvegia, ha allestito uno spaccato di paesaggio con materiali di risulta, dove un’ipotesi immersiva e suggestiva finisce con il fare i conti con il lacerarsi dei tessuti. La dimensione di un mondo passato attraverso il crack e la frattura è lo scenario del video di Elena Mazzi e Sara Tirelli: un uomo corre ansiosamente lungo le pendici lunari dell’Etna in un piano sequenza senza soluzione di continuità, o un emblema della nostra corsa senza alcuna direzione. Ed è uno scenario da post-mondo anche quello allestito Laura Pugno negli spazi del salone di Casa Testori: un gruppo di piante di appartamento sono state aggredite da gangli di schiuma poliuretanica. Da una parte assistiamo alla brutalizzazione di un’idea borghese di verde. Dall’altra la pianta, pur aggredita, mostra di saper aprire percorsi di sopravvivenza alternativa: atto di fede nella natura, non come rifugio o idillio, ma come capacità di resistenza e reattività all’umana stoltezza.

Daniele Capra & Giuseppe Frangi

Libere tutte parte dall’idea di cogliere il lavoro condotto dalle artiste in Italia, archiviando momentaneamente le questioni di genere, e cercando invece di documentare l’importanza e la forza travolgente della ricerca condotta dalle artiste nel nostro paese, per troppi aspetti ancora legato a rigidi schematismi e a una condizione di asimmetria maschile/femminile nei rapporti sociali ed economici. Il titolo della mostra, ispirato ad uno dei motti di rivolta della contestazione degli anni Settanta, spiega il desiderio di parlare di arte e di capire perché le artiste oggi stanno dimostrando di avere una marcia in più. Libere tutte è una mostra interrogativa, aperta nei temi e nei media impiegati, anarchica e senza facili risposte, che avrebbe potuto simmetricamente intitolarsi Liberi tutti, come acutamente suggerito da una delle artiste coinvolte. Proprio per questo metodologicamente abbiamo espulso dal nostro vocabolario la parola “donna” (e aggettivi che potessero fare riferimento a tale universo semantico) e, ovviamente, non l’abbiamo mai impiegata nella comunicazione.

Il progetto ha voluto esplorare la complessità dello sguardo che le artiste hanno introdotto nell’orizzonte della produzione artistica, rendendosi capaci di scartamenti coraggiosi rispetto alle tendenze più di moda. Con il loro agire hanno allargato lo spettro della sensibilità artistica, dando prova anche di una importante vocazione sperimentale. Trova così conferma quella situazione che per prima Lea Vergine aveva lucidamente intuito, sottolineando in un’intervista come le opere delle artiste siano “emblemi audaci di un’articolata condizione umana, realizzati con quella non pietas che butta a mare il concetto di normalità”.

Libere tutte non è una mostra da otto marzo del contemporaneo, ma un tentativo di scattare una fotografia rispetto al fenomeno della presenza delle artiste nel sistema dell’arte del nostro paese, una presenza che si sta imponendo per vitalità, intensità e forza. Il progetto ha puntato a fornire alcuni degli esempi più significativi, in un arco generazionale molto ampio, della ricerca condotta rispetto a tutte le forme espressive e ai più differenti contenuti.

Libere tutte è stata pensata come una mostra aperta, sperimentale e con margini di errore come accade quando si vuole avere un riscontro sul campo, nella relazione viva con le opere, con il percorso di visita, con gli occhi dello spettatore. Per questo la scelta è stata di affidare alle artiste degli spazi individuali (a ciascuna una stanza) che permettessero di rafforzare la specificità dei singoli progetti: solo in tre casi si è fatta eccezione, facendo condividere gli spazi con soluzioni palesemente dialettiche o per accostamento sinergico.

A mostra allestita e metabolizzata ci è sembrato utile tentare un’operazione di sintesi enucleando alcuni elementi significativi rispetto al pensiero e all’azione delle artiste. Sono situazioni contraddistinte da una sensibilità capace di intercettare la ricerca più significativa e i linguaggi più pregnanti, ma anche i movimenti profondi della psicologia collettiva. Con un enorme coraggio per le sfide – artistiche, politiche e sociali – a cui il nostro tempo ci chiama.

Corpo, relazioni, fragilità

Come testimoniato dai grandi esempi quali Louise Bourgeois, di Maria Lassnig o di Carol Rama (solo per fare alcuni nomi), sul tema del corpo le artiste hanno sempre avuto uno sguardo più fisico e libero da preoccupazioni formali o intellettualistiche. È uno sguardo che annulla le distanze e che in Libere tutte conduce artiste come Silvia Giambrone e Serena Vestrucci a fare del proprio corpo il luogo dell’operare artistico. Per Giambrone è il calco di un busto femminile, deformato da elementi geometrici estranei e repulsivi, che rimette in questione gli stereotipi legati al desiderio. Serena Vestrucci, invece, lascia libero corso al suo corpo di disegnare sul lenzuolo tracciati che registrano l’agire nel sonno. La fragilità non è vista come un limite intrinseco (stereotipo duro a morire) nei lavori, diversi per tecnica e per ispirazione, di Beatrice Meoni ed Elisabetta Di Sopra. Per la prima è un universo quasi domestico, il contesto per rappresentare l’esperienza umana della caduta in una forma in cui il dramma è moderato dalla delicatezza della pittura. Elisabetta Di Sopra rimette in scena il mito di Medea, in un video in cui la protagonista ormai anziana porta allo scoperto il suo bisogno d’amore per i figli che sono scomparsi non per colpa sua.

La natura come inizio

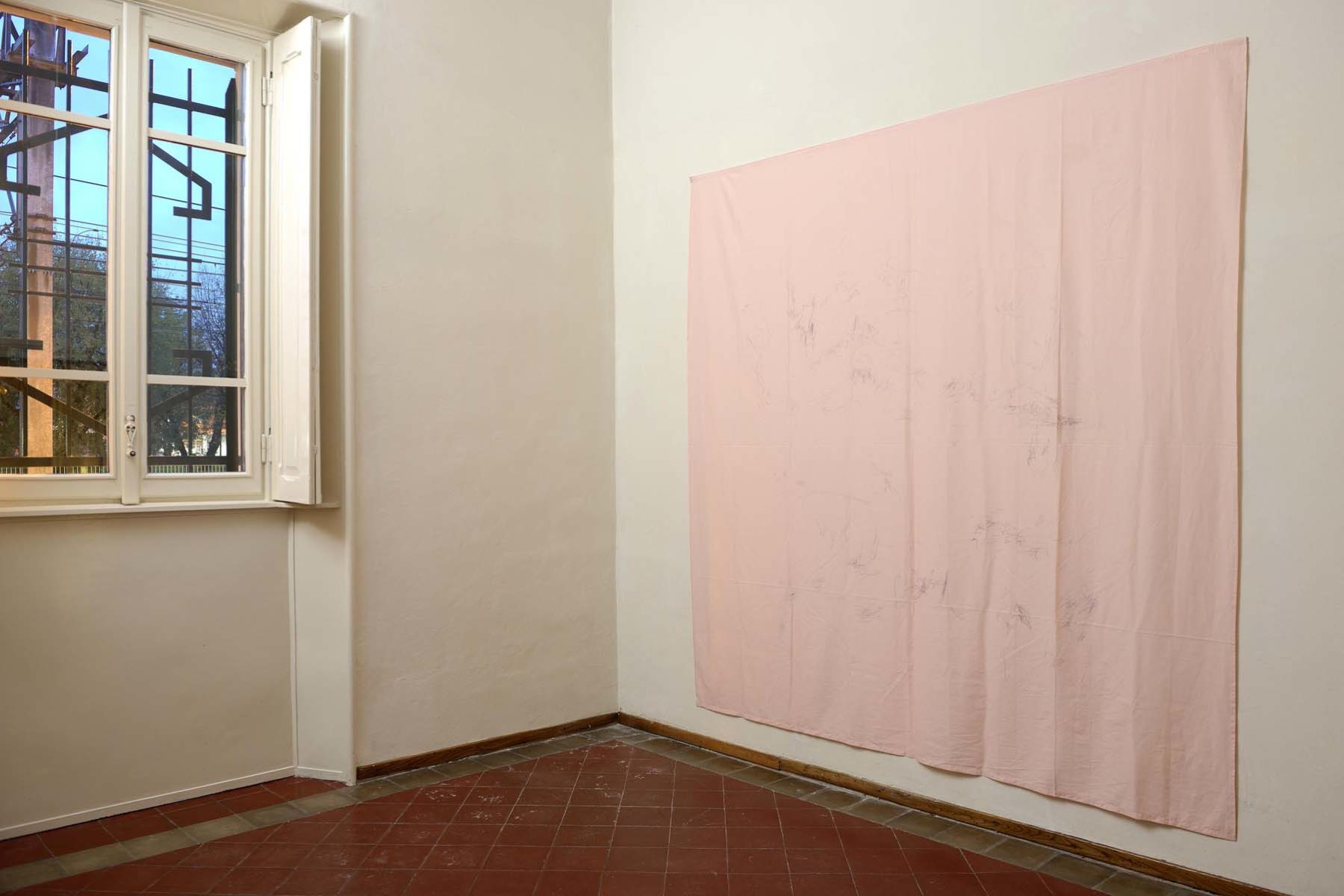

Sintonia con la natura, tenendo lontana ogni pretesa si possesso: è il fil rouge che lega le presenze affascinanti come quelle di Renata Boero, di Lalla Lussu e Giorgia Severi a Libere tutte. Boero nei suoi Cromogrammi opera un processo di mimesi facendo ricorso ad alchimie cromatiche derivate da erbe; Lussu con le Cortecce restituisce la consistenza tattile della macchia mediterranea. Entrambe mettono in campo supporti contrassegnati da una spiccata verticalità: scelta che indica un preciso controllo formale delle opere e insieme restituisce una dimensione di abitabilità delle opere stesse: non da guardare, ma da frequentare e vivere. Mentre Severi realizza un frottage che raccoglie le tracce vive di una montagna destinata a erodersi, a causa dei cambiamenti climatici, con un supporto sontuoso: un arazzo rosa che evoca una bellezza originaria messa in discussione dalla presenza antropica.

La tecnologia come proiezione

Le nuove tecnologie entrano in campo in modo fortemente distintivo nel percorso di Libere tutte. Emblematico il caso di Maria Morganti che ha deciso di portare il proprio sito, ritenendola un’opera a tutti gli effetti. Pochi artisti hanno maturato una riflessione altrettanto compiuta sul senso e la funzione del sito: per Morganti è insieme archivio completo dei propri lavori, ma anche specchio di possibili tassonomie e delle discontinuità di ogni percorso artistico. Debora Hirsch per ingabbiare la documentazione drammatica di casi di violenza su donne ha messo a punto un dispositivo costituito da tablet modificati, che lavorano in loop, sigillati dentro un telaio con superficie specchiante: scatole nere della memoria collettiva, in cui chi l’osservatore può rivedersi, scoprendosi, inconsciamente, complice. Sono scatole anche quelle progettate da Michela Pomaro per contenere i led che danno a flussi di pittura in movimento. La geometria dei contenitori per contrasto rafforza la libertà dei colori.

Nuove ragioni per la pittura

La pittura entra tante volte in campo nelle stanze di Libere tutte. E ogni volta ne viene messo in discussione lo statuto, contro ogni accomodamento stilistico e identitario. Per Iva Lulashi l’evento pittorico si genera negli spiragli di frame individuati e isolati: sul terreno stretto di un’immagine precostituita la pittura svela l’inatteso, nuova linfa e nuova energia. Per Nazzarena Poli Maramotti le esperienze visive di una residenza nel Nord Europa si traducono in sfondamenti della tela, in connessioni di eventi tellurici sorprendenti. Marta Spagnoli invece opera una riduzione al minimo termine della pittura: lavora solo sul segno, non come codice astratto ma come cellula imprevedibile e viva. La variabilità linguistica segna la pittura di Chris Rocchegiani, che fa intenzionalmente convivere più soluzioni stilistiche per affermare la superficie pittorica come campo di possibilità sempre aperte. L’energia segreta generata dalla mimesi è invece alla radice dei lavori di Linda Carrara, sia quando mette la pittura a replicare una superficie di marmo, che attraverso il frottage che risucchia sulla tela una la massa di una roccia. Esther Stocker capovolge le possibilità descrittive della geometria per cancellare ogni forma di prospettiva e costruire, su base percettiva e retinica, quei mondi che prima mancavano.

Resistenze ambientali

Piegare l’operare artistico sulla fragilità del pianeta. È un approccio che lega alcuni degli interventi realizzati per Libere tutte e che complessivamente testimonia una concezione dell’arte mai prevaricante il reale, esperienza di adesione, comprensione di responsabilità nei confronti del reale stesso. La pittura di Isabella Pers si fa liquida nell’immedesimarsi con la condizione di quelle popolazioni che vedono la loro terra minacciata dall’innalzamento delle acque per via del riscaldamento climatico. Lucia Veronesi, reduce da una residenza in Norvegia, ha allestito uno spaccato di paesaggio con materiali di risulta, dove un’ipotesi immersiva e suggestiva finisce con il fare i conti con il lacerarsi dei tessuti. La dimensione di un mondo passato attraverso il crack e la frattura è lo scenario del video di Elena Mazzi e Sara Tirelli: un uomo corre ansiosamente lungo le pendici lunari dell’Etna in un piano sequenza senza soluzione di continuità, o un emblema della nostra corsa senza alcuna direzione. Ed è uno scenario da post-mondo anche quello allestito Laura Pugno negli spazi del salone di Casa Testori: un gruppo di piante di appartamento sono state aggredite da gangli di schiuma poliuretanica. Da una parte assistiamo alla brutalizzazione di un’idea borghese di verde. Dall’altra la pianta, pur aggredita, mostra di saper aprire percorsi di sopravvivenza alternativa: atto di fede nella natura, non come rifugio o idillio, ma come capacità di resistenza e reattività all’umana stoltezza.

A fine gennaio, con la mostra ancora allestita e le bozze del catalogo della mostra in mano, è venuta a mancare Lalla Lussu. L’artista si è spenta a seguito di una malattia che discretamente ci aveva tenuto nascosta. Ricordiamo ancora la telefonata in cui si era detta felice di partecipare a Libere tutte, un invito accolto con grande convinzione. Abbiamo pensato di dedicare la mostra e il nostro lavoro a lei, per la sua forza e la sua capacità di resistere alle insidie a cui la vita ci chiama a rispondere. Ci mancherai, Lalla.

Gennaio 2020

Le artiste

Daniele Capra & Giuseppe Frangi

Renata Boero

Le opere di Renata Boero presentate in Libere tutte fanno parte della serie dei Cromogrammi. Sono esposte nella veranda, nell’ambiente visivamente connesso al giardino, con il quale stabiliscono un dialogo stretto e intensamente poetico con il contesto. Le tele non sono dipinte, ma sono esito di collaudati processi grazie ai quali i colori rilasciati da alcune selezionate erbe vengono fatti colare sulle tele stesse che l’artista ha disegnato e ripiegato, ritmando la superficie. Il colore cola e inciampa nella trama dando vita a concrezioni materiche sempre diverse, generando così delle continue trasformazioni della superficie. L’impatto con il sole e con l’aria nella fase di asciugatura completa il processo, lasciando che sulla superficie agiscano anche gli agenti atmosferici. Il risultato sono opere nelle quali la natura entra in gioco non come tema di rappresentazione, ma come fattore controllato che agisce nel farsi stesso dell’opera. Anche il tempo in questo processo riveste un ruolo, quale, ad esempio, nel progressivo consolidarsi delle pieghe, in cui collabora alla dimensione fisica e scultorea dell’opera. L’allestimento nella veranda di Casa Testori ha esaltato anche un’altra caratteristica di questi lavori di Renata Boero: la dimensione architettonica data dalla loro verticalità. È una tensione verticale nella quale entra in gioco il pensiero dell’artista, che associa a questi totem naturali un’imprevista energia ascensionale: identità formali compiute che si sono conquistate una loro autonomia spaziale.

Linda Carrara

Per Linda Carrara la superficie è il luogo della genesi dell’evento pittorico. La superficie è il soggetto, marmo o roccia, come avviene nelle due opere scelte per la mostra. La superficie è anche quella della carta e della tela che assumono la loro identità visiva, attraverso un processo di mimesi. È un’esperienza che si fonda su illustri precedenti. Per esempio nei suoi False Carrara marble l’artista si riaggancia ad una tradizione antica, quella dei finti marmi dipinti da Giotto o Beato Angelico in zone apparentemente periferiche dei loro cicli di affreschi. I marmi sono stati spesso visti come elementi dal valore solo decorativo, in realtà la loro neutralità nasconde segreti e potenti rimandi. La grande opera composita disposta sul muro di fondo della stanza è un esercizio di mimesi quello cui l’artista si è disposta, e grazie al quale la superficie pittorica trova vita ed energia evocativa nella semplice adesione visiva ad un’altra superficie, quella del marmo di Carrara. Nella composizione, solenne nel suo palesarsi come un grande polittico, accade uno sconfinamento percettivo: la pietra, con le sue venature, sembra farsi cielo solcato da vento, quasi una nuova grande finestra aperta nello spazio. Ma la superficie è al centro dell’altro recente lavoro di Carrara: sono frottage realizzati posizionando le tele sulla roccia, ai bordi dell’Adda. Sono le rocce che Leonardo avrebbe guardato per le sue Vergini delle rocce dipinte a Milano. Anche in questo caso il rosso intenso usato per i frottage richiama un’ipotesi di mutazione: l’elemento minerale evoca, in forma misteriosa, un evento carnale.

Elisabetta Di Sopra

Pietas nasce dalla volontà di Elisabetta DI Sopra di riscrivere il mito di Medea raccontato da Euripide in una forma più reale, in cui le vicende perdono l’aura e la rigidità imposta dal mito per essere umanizzate e attualizzate ai nostri tempi. Nell’opera dell’artista Medea non è più la madre che si macchia del delitto dei figli che lei stessa, col proprio grembo, ha generato, ma è una vittima della violenza del nostro presente. Spaesata e frastornata dal dolore, piange i figli dei quali ignora il destino, e di cui disperatamente ricerca una traccia, un segno minimo che possa indicarne la presenza in vita. Su una spiaggia desolata (da cui si vedono, anacronisticamente, la presenza di navi di grandi dimensioni che solcano il mare) Medea ormai vecchia e non più lucida, scava e trattiene con sé una scarpa, una maglietta, dei pantaloni, che il mare restituisce, emblemi di un’assenza che non può più essere ricolmata. La sua figura conserva echi pasoliniani nei vestiti, nelle movenze, nella trattenuta e quasi ieratica disperazione, per la quale non sembra esistere una pace. Pietas è una riflessione sul dramma dell’immigrazione contemporanea, sulle madri che ignorano il destino dei propri figli e sulla speranza negata di un futuro migliore, contro cui si infrangono tante vite che devono solcare mari, scavalcare muri, oltrepassare montagne e linee di confine. L’anziana madre viene così punita dal destino doppiamente, con il lutto e con un’amara e infinita solitudine.

Silvia Giambrone

L’opera di Silvia Giambrone, di natura prettamente politica, evidenzia e denuncia le modalità dell’assoggettamento femminile attraverso l’impiego di modelli culturali che riguardano il corpo, il comportamento atteso e la manipolazione dell’immaginario. In particolare Il danno mostra un corpo femminile standard in babydoll – quindi tipicamente considerato in una condizione di piacevolezza, carica erotica e seduzione nei confronti dell’uomo – che è stato però deformato da un elemento geometrico estraneo, collocato sull’inguine, e da un estrusione sull’addome, appena sopra all’ombelico. Tale presenze (che richiamano alla testa rispettivamente gli assorbenti igienici e le protesi che si applicano sui seni per modellarli e renderli più voluminosi) spingono l’osservatore a vedere il corpo di quella donna (che è senza volto, e quindi senza una propria identità) come qualcosa di estraneo alla logica del desiderio, ironicamente come ad un danno rispetto alle aspettative stereotipe. È la dimostrazione di come un piccolo particolare possa determinare la vita delle persone, condizionarne le forme, i pensieri, il tempo, le libertà, mentre ogni deviazione sia percepita come validante e menomante rispetto tale logica di dominio.

Le foto di Baby dull sono la documentazione di una performance realizzata dall’artista in un motel in cui l’artista ha installato delle ciglia finte di metallo, ancorandole al muro con delle catene. L’opera, permanentemente installata nella stanza della struttura, è un invito a un gioco intimo di cambio di prospettiva, di genere e di identità.

Debora Hirsch

I lavori presentati in mostra da Debora Hirsch sono complementari e spiazzanti nella relazione tra di loro. La prima opera Iconography of Silence è costituita da due video, confezionati come un dittico. L’artista affronta il tema drammatico degli abusi sulle donne, scegliendo un linguaggio scabro che nulla concede alla retorica e alla spettacolarizzazione. Nel primo video frammenti di immagini di violenze riprese da telecamere ambientali emergono dal fondo dello schermo per pochi istanti concitati e poi lasciare spazio allo sconcerto e al silenzio. Nel secondo, invece, poco alla volta assistiamo al comporsi di una sequenza di frasi reali che hanno accompagnato gli episodi di violenza, in caratteri di color rosso. Il flusso delle parole alla fine stabilisce una texture che trafigge lo sguardo. La violenza trova così una sua voce che risulta ancora più impattante nell’assenza del suono che contraddistingue l’opera. La superficie a specchio dei due schermi completa il senso dell’opera: chi guarda ritrova la propria immagine catturata dai video come a certificare l’impossibilità di chiamarsi fuori.

Di fronte la grande tela della serie Firmamento funziona da compensazione, con lo stile arioso e immaginifico della composizione. Hirsch infatti dispiega sulla superficie della tela, con molta libertà, elementi derivati da una sensibilità visiva latina. L’aspetto è volutamente neutro e decorativo. La sensazione, per colui che guarda, è che quel viluppo di forme nascondano dentro di loro una funzione taumaturgica, che modera e bilancia il male sigillato dentro le scatole nere dei video.

Iva Lulashi

Il punto di partenza della pittura di Iva Lulashi è frequentemente un frame video. L’artista, dopo aver compiuto una ricerca nel web con alcune delle parole che ama indagare, sceglie un’immagine che ritiene adatta a innescare un processo pittorico. Il frame funziona da spiraglio sulla realtà e proprio per la sua indeterminatezza e anche la sua ambiguità lascia spazio aperto all’agire della pittura. È un metodo a cui l’artista si attiene con molta coerenza e che sta alla radice dell’opera Sweet Flagrum, realizzata appositamente per Libere tutte. È un olio di dimensioni nettamente più grandi rispetto alla consueta produzione di Lulashi, documentata dagli altri due quadri esposti. Il corpo di donna inghiottito da una natura dall’apparenza vorace è una prova di alta qualità e intensità pittorica, con quelle stesure a macchia che restituiscono una tensione drammatica che è intrinseca al processo tecnico. L’opera vive così di una doppia spinta contrastante. Da una parte mantiene un senso di lontananza, fisica e temporale, restituito dal tono ovattato della pittura; dall’altra esprime una dimensione di imminenza, di urgenza che è propria delle situazioni indagate. Anche la figura femminile di Sweet Flagrum è sottoposta a questa duplice tensione che la sospinge nel groviglio vegetale del contesto e contemporaneamente la fa rimbalzare sulla superficie della tela. Lo spazio liberato dall’indeterminatezza del frame diventa in questo modo un campo in cui la pittura può operare, ampliando oltre misura lo spettro dell’ambiguità.

Lalla Lussu

La ricerca di Lalla Lussu è rivolta ad indagare le potenzialità del colore di generare l’inatteso, di determinare ritmi, forme, geometrie, strutture e spazi che prima non esistevano. La pratica dell’artista, di natura processuale, è basata sull’applicazione in maniera libera del colore direttamente sui supporti, quali essenzialmente tessuti in juta e in lino grezzi, che vengono che poi lavorati, plissettati a distanza uniforme per renderli mossi, cadenzati e tridimensionali. Tale modalità scultorea, in opposizione alla consueta bidimensionalità dell’immagine pittorica, è ulteriormente rafforzata dall’installazione delle opere non su di una parete, bensì liberamente nel mezzo della stanza, a partire dal soffitto. Lussu capovolge in questo modo la logica dell’opera come stasi contemplativa da guardare su di un piano frontale rispetto all’occhio dell’osservatore e ne attiva invece le potenzialità interattive. Il fruitore infatti si muove, deve zigzagare tra gli elementi, come muovendosi in un bosco, toccando con il corpo le superfici o scansando il tessuto delicatamente con le mani. La sua è una foresta immaginaria, abitato da alberi colorati, dei quali la tela restituisce magicamente la superficie, la rugosità, le increspature e il profumo della corteccia. Lo spettatore è invitato a coglierne i dettagli camminandoci in mezzo, muovendosi liberamente come un esploratore che si inoltra tra gli alberi e si perde tra i vividi colori della foresta tropicale.

Elena Mazzi e Sara Tirelli

A Fragmented World indaga le interconnessioni fisiche, chimiche e geologiche tra i tanti attori che sono parte di un sistema di relazioni complesso e articolato. In un lungo piano-sequenza il video mostra un podista che corre sulle pendici dell’Etna, rese in un rigoroso bianco e nero. L’uomo si muove rapidamente in un ambiente scosceso e lunare, tra faglie aperte, massi enormi, mari di lava, avvallamenti e salti di dislivello. Non ha un’apparente destinazione e il suo corpo sembra l’unico segno di vita rispetto all’apparente immobilità dell’ambiente del vulcano, scarno, spoglio e inospitale. L’opera è ispirata alle Teoria delle fratture studiata, a partire dagli anni Ottanta, dal fisico Bruno Giorgini, in cui lo studioso analizza le modalità di comportamento e di reazione delle variabili in campo in presenza di fenomeni di rottura. Alla frattura segue una situazione imprevedibile e di caos, di variabili che impazziscono per una somma di interazioni complesse mai prima sperimentate. È una condizione che si presenta nei fenomeni naturali, geologici e fisici, ma che si registra anche nell’economia e nella finanza. L’opera di Elena Mazzi e Sara Tirelli allude inoltre a ciò che accade quando a fratturarsi sono gli equilibri umani, quando si prendono cioè in considerazione le variabili individuali, sociali e politiche. Rispetto a tale prospettiva il podista risulta correre sul bordo di un burrone, lasciando l’osservatore in costante apprensione. Il rischio che egli affronta è il medesimo che noi stessi come uomini, inconsapevolmente, corriamo.

Beatrice Meoni

La pittura di Beatrice Meoni è caratterizzata dall’uso di colori pastosi e densi, e da una figurazione scarna ed essenziale che si concentra su episodi minimali, ombre, baluginii di luce, qualche particolare o su dettagli anatomici. Il suo segno è particolarmente incisivo, le pennellate sono essenziali ma sapide, la palette cromatica è contenuta con verdi, terre e ocre che ritornano frequentemente nelle sue opere. I soggetti ricorrenti dell’artista fanno riferimento all’universo domestico e al corpo, ma sono resi con un registro assorto e quieto, con un placido silenzio tipico della natura morta. La quiete e la stasi delle immagini sono interrotte appena da un corpo smembrato che cambia improvvisamente la propria postura per cadere nel vuoto, o da un vaso che si palesa, con tratti asciutti, sulla superficie morbida e opaca di un velluto. Un vago senso di sospensione abita i suoi lavori, che sovente mettono l’osservatore in una condizione di intimità contemplativa, di complicità erotica, nella quale lo sguardo è assorbito totalmente dentro il campo visivo dell’opera. È una dinamica in cui l’opera agisce attirando l’attenzione dell’osservatore, ma come se essa stessa, contemporaneamente, avvertisse un sorta di pudicizia nel mostrarsi; è una paura che le fa trattenere il fiato, quando gli occhi di chi guarda si posano, interrogandola, su di lei. Ma è anche un gioco in cui l’osservatore sente la curiosità e la sorpresa di un accadimento inatteso, lontano da ogni prevedibile possibilità. È un riferimento a un altrove immaginato in cui chi guarda si può perdere nella contemplazione.

Maria Morganti

Per Maria Morganti il proprio sito internet è un’opera d’arte. “Ho immaginato questo sito come parte integrante del mio lavoro sostenendo l’abitudine ossessiva ad accumulare, trattenere, registrare e sciorinare. Essendo un’elucubrazione si trasformerà continuamente e terrà aperta una ricerca in continuo mutamento”, si legge sulla sua home page. Nell’allestimento progettato per Casa Testori il centro è stato assegnato al computer, appoggiato sul tavolo che era stato scrivania di Giovanni Testori, che è aperto sul sito per permettere ai visitatori di navigarvi. Nel cassetto tenuto aperto è stata posizionata la piccola tavola Melma, opera generata dallo sgocciolamento dei pennelli. Melma è però anche il fondale dell’home page del sito, a conferma di questa identità simbiotica tra piano reale dell’attività artistica e la sua espansione in terreno virtuale. Sulle pareti laterali della stanza Morganti ha invece voluto esporre due grandi schermate riassuntive, una con la rappresentazione dell’albero del sito, l’altra con la compilazione completa di tutti i file che lo popolano. Le stampate costituiscono le opere Autoritratti 2019, che rappresentano in effetti un colpo d’occhio su se stessa. Due autoritratti che si completano e si contaminano: la natura catalogatoria propria del sito, espressa dall’autoritratto che presenta l’elenco fittissimo dei file, viene destabilizzata dall’albero che rende invece l’idea di un organismo in costante movimento e mutazione. Così il sito per l’artista diventa luogo dove guardarsi e dove anche lasciarsi guardare, da chi naviga, ma anche da chi viene ospitato all’interno (come nel caso di Stefano Arienti, autore di una sezione, nella quale disegna un ritratto dell’artista).

Isabella Pers

La ricerca degli ultimi anni di Isabella Pers nasce da un confronto diretto con cittadini e attivisti politici che vivono lungo le coste e nelle piccole isole dell’Oceano Indiano e del Pacifico, la cui vita è messa a rischio dal progressivo ma inarrestabile innalzamento del livello del mare. I suoi dipinti testimoniano gli effetti drammatici del cambiamento climatico nelle vite delle persone, la cui esistenza è passata dalla condizione di paradiso naturale a quella del disastro. È una situazione a cui, come singoli cittadini di questo mondo, pare difficile opporsi, se non mettendo in discussione il nostro stile di vita e ripensando un contenimento dell’impiego delle risorse fossili. I recenti disegni della serie The Aba ricalcano invece le schermate di alcuni dei siti di informazione o di viaggi che propongono tour in luoghi che nei prossimi anni sono destinati a scomparire, tra i quali anche Venezia, per l’innalzamento della marea. Risultano a ben vedere un invito lugubre, un mesto invito a godersi la bellezza quando ormai si è sull’orlo di un abisso.

Il video Present racconta di un’azione realizzata dall’artista insieme ad immigrati scappati da paesi in guerra o vittime di dittature. È un cammino verso la cima di una collina avvenuta sul Carso, presso una delle trincee della Prima Guerra Mondiale, in cui i segni a terra scavati paiono le cicatrici di un corpo martoriato, che simbolicamente rappresentano gli inutili e troppo rassicuranti confini tracciati dagli uomini. L’azione diventa così la storia di un incontro tra mondi e culture diverse, ma anche un auspicio alla solidarietà e alla comprension oltre i limiti tracciati dalla diffidenza.

Nazzarena Poli Maramotti

Non qui e Nebbia sono due delle opere realizzate da Nazzarena Poli Maramotti nel corso di una residenza per artisti a Dale i Sunnfjord in Norvegia nel 2019, e il luogo ha influenzato molto la sua pittura. Le giornate interminabili seguite da notti brevi e chiare dell’estate scandinava spingono – o quasi obbligano – a una visione costante di una natura maestosa e pervasiva, ossessivamente costellata di laghi, fiordi, stagni, cascate e pioggia. L’artista ha una lunga consuetudine con le luci del Nord, per via della sua permanenza di molti anni a Norimberga, ed è probabilmente tale familiarità ad aver liberato la sua pittura dalla necessità di una definizione precisa delle forme, dandole quella caratteristica fluida e quella natura atmosferica che riconosciamo in queste due opere, di dimensioni molto diverse, esposte a Casa Testori. In Non qui si assiste quasi ad una lotta, tra l’onnipresenza umida che pervade la tela e quello sfondamento dell’azzurro, che ricorda Tiepolo, che alla fine esce con grande intensità. È una lotta che in realtà per Poli Maramotti diventa pretesto per fare del campo pittorico il vero soggetto del suo quadro, dove poter esercitare tutte le potenzialità della pittura stessa, in un’articolazione di contrasti e di continue fratture stilistiche. In Nebbia la stesura più pacificata, quasi di una luce omogenea e ovattata, smargina nella parte superiore in una sottile fascia di pittura tormentata: come un piccolo dramma tutto interno all’evento pittorico, che affonda in questo modo ogni possibile lettura naturalistica dell’opera.

Michela Pomaro

L’opera Camille è un omaggio dell’artista alla prima moglie di Claude Monet, Camille Doncieux, morta giovane a trentadue anni nel 1879. Michela Pomaro immagina che nell’intimità di quella loro breve relazione Camille sia stata la prima testimone del polverizzarsi cosmico del colore che avrebbe contrassegnato la lunga, straordinaria vicenda di Monet. È a partire da questa suggestione che ha immaginato il lavoro realizzato appositamente per la mostra. Dentro sei parallelepipedi di plexiglass progettati con linee molto rigorose, quasi oggetti di design, sono state collocate delle luci a led, chiamate ciascuna a realizzare uno spartito visivo differente. Le scatole che compongono l’installazione sono state armonizzate tra di loro, così da dar luogo ad un concerto cromatico in continua mutazione. Il colore si genera da una fonte inattingibile e fluisce nello spazio ridisegnandolo. Come avvenuto in tante esperienze contemporanee Michela Pomaro sfonda i confini specifici della pittura, per proiettarsi in una dimensione che resta comunque saldamente pittorica. Nel lavoro dell’artista gioca anche un altro fattore, che consiste nella dialettica tra la certezza formale dei contenitori e invece il processo alchemico che accade all’interno, inconoscibile e misterioso. La solidità razionale delle scatole, che rimanda concettualmente alla squadratura della tela, rende più acuta, per contrasto la dimensione di transitorietà e mutevolezza del colore.

Laura Pugno

L’opera di Laura Pugno mira a sottrarsi o a capovolgere le aspettative dello spettatore, a metterlo in difficoltà o in una condizione di incertezza interpretativa rispetto all’opera. È ciò che accade anche in Mis-love, in cui l’artista ribalta l’idea della pianta domestica da appartamento, emblema della cura della casa. Le piante, infatti, rappresentano uno stereotipo positivo ricorrente nelle riviste di arredamento, nel cinema e nelle campagne pubblicitarie. Ma insieme le piante testimoniano l’amore verso il verde che recentemente sta guadagnando grande attenzione, forse anche per i drammatici problemi ambientali che caratterizzano il nostro tempo.

Nella sua installazione – costituita da una decina di elementi – Pugno cambia così radicalmente la modalità con cui le piante si presentano allo spettatore, riempendo gli spazi tra i rami e tra le foglie con della schiuma poliuretanica: sono concrezioni inattese e brutali, che violano il supposto status naturale del vegetale (in realtà prodotte industrialmente con un grande impatto ecologico), rendendolo all’improvviso inorganico, inquietante e mostruoso. Eppure quella condizione, alla quale rapidamente la pianta reagirà sviluppando percorsi di crescita e di sopravvivenza alternativa, parla disperatamente di noi uomini che ci dibattiamo in una condizione contraddittoria, tra desiderio di natura dichiarato in ogni situazione e opposizione ideologica a molti dei fenomeni che la natura stessa implica, come la vecchiaia, la malattia, la morte, il rispetto del tempo dei processi. Mis-love mostra così apertamente la nostra ambiguità, la nostra incapacità di tenere un comportamento coerente coi presupposti stessi che dichiariamo.

Chris Rocchegiani

La pratica artistica di Chris Rocchegiani è caratterizzata dalla presenza simultanea di più stili e più soluzioni esecutive, che riferiscono a differenti modalità pittoriche. Nelle sue tele si riconoscono infatti sezioni di diversa natura: parti gestuali e informali, caratterizzate dalla predominanza del segno e dell’azione; aree aniconiche di puro colore, improntate agli aspetti lirici; episodi riconducibili figurativi sintetici e frugali, in cui gli elementi sulla tela paiono brandelli di realtà di realtà ricostruiti grazie a un’azione essenzialmente mnemonica. L’opera dell’artista è così basata su un linguaggio plurimo, discontinuo e metamorfico, che si differenzia linguisticamente dalla forma più consueta di pittura, che avviene in senso identitario monolitico. Per Rocchegiani la pittura è infatti esercizio di libertà intima, un’indagine tormentata che, oltre l’affondo e la corsa verso una direzione chiara e programmata, ammette anarchicamente anche l’arretramento, il riesame, la dissipazione, lo sviluppo poliedrico, la contraddizione, lo zig-zag. In questo modo le sue tele sono campi di possibilità, incertezze sorpassate ma che potrebbero ripresentarsi ancora, colore che c’è ma che potrebbe condurre a un ripensamento. Sulla superficie sono così tanti quadri a stratificarsi – reali e potenziali – che vivono insieme in uno stato di continua tensione. Chi guarda deve così fare esercizio di ricomposizione e di ricucitura per cogliere le parole degli elementi mentre, sulla tela, si parlano sottovoce.

Giorgia Severi

La ricerca di Giorgia Severi è rivolta all’ambiente e alle modalità con cui esso interagisce con l’uomo dal punto di vista geologico, biologico, culturale ed emotivo. In particolare la sua opera indaga la condizione di precarietà e fragilità del paesaggio nonché i repentini cambiamenti in atto a causa della devastante presenza antropica, che ha conformato in base alle proprie esigenze ogni angolo della terra. About the creation (Rocca Pendice, parete Messner) è un frottage di una parete montuosa realizzato a carbone direttamente sulla superficie di un arazzo, presso i Colli Euganei, un luogo particolarmente esposto ai fenomeni di erosione a causa dei cambiamenti climatici. L’opera è un’impronta di una piccola area della montagna, un calco che ne evoca silenziosamente la presenza, la smisurata età e la mastodontica estensione, che paiono enormi rispetto alla presenza di un singolo uomo, come l’osservatore, che con essa si confronti. Ma è anche un dispositivo tecnico che registra in forma bidimensionale uno stato transitorio del paesaggio, una forma precaria e transitoria che sarà poi destinata a cambiare, alterarsi, erodersi o dissolversi: esattamente come un’immagine fotografica l’opera testimonia un momento passato che non potrà più presentarsi con le stesse caratteristiche. L’arazzo risulta così un campionamento di un preciso momento che restituisce non solo la suggestione di qualcosa che c’era, ma metaforicamente mostra ciò che si vuole proteggere dall’avanzare del tempo e dalla rovinosa azione degli uomini.

Marta Spagnoli

Il segno è al centro della ricerca di Marta Spagnoli. È un segno che non scaturisce da ipotesi predeterminate ed è liberato da ogni necessità di significare. Il segno è l’entità primigenia, che indica innanzitutto il vivere della pittura sulla superficie a cui è destinata. Non è un caso che, come accade nell’opera di grandi dimensioni presentata a Casa Testori, il segno prenda un aspetto filamentoso di organismo naturale che abita la tela in modo attivo, come una scrittura in continuo mutazione. Il segno per Marta Spagnoli assume infatti valore pittorico nel momento in cui si libera dalle intenzionalità e dalle emotività, accettando di ridursi a traccia, a indizio, semplice esito di un fare che a volte può semplicemente coincidere con l’azione del pennello. È una condizione in cui non ci sono gerarchie, né sequenze che possano restituire una logica a quei segni: la pittura diventa così un campo aperto in cui avviene una riemersione di forme, sempre in bilico tra arcaico e presente, tra dimensione fisica e dimensione mitica. Il segno, per quanto scarico di contenuti, non retrocede mai nell’astrazione. La superficie, come ben riscontrabile in Untitled, diventa così luogo di grande densità pittorica, un campo dove vengono a raccogliersi energie molteplici ed elementari. La tela dunque diventa spazio abitato da queste sequenze, che non sono semplici restituzioni in scrittura del reale, ma particelle pregnanti dalle quali attendersi nuovi e continui processi di significazione.

Esther Stocker

La pratica artistica di Esther Stocker è rivolta alla natura percettiva dell’immagine e dello spazio, che vengono indagati sia con la pittura che con opere e installazioni di natura tridimensionale. I suoi lavori, asciutti e razionali, analizzano l’ambiguità ottica sottesa alle matrici geometriche, alle ripetizioni delle medesime forme e alle sovrapposizioni di più trame. Stocker crea infatti – con strumenti semplici e minimali come la linea, il poligono e l’impiego del semplice bianco e nero – delle strutture visive in cui gli elementi spingono l’occhio in una condizione di difficoltà di lettura o di possibile ambiguità spaziale. L’incertezza, il conflitto tra più ipotesi interpretative, tra forme bidimensionali e visione prospettica, mettono lo spettatore in una condizione di spiazzamento e di ludico piacere; ma anche di ansia di comprensione a cui risulta difficile sottrarsi se non deviando lo sguardo altrove, chiudendo gli occhi o, quando è possibile, toccando con le mani. I lavori di Stocker mostrano così i limiti strumentali insiti nelle consuete modalità visive con cui siamo abituati a guardare il mondo, costringendoci a ridiscuterne la pregnanza e la reale efficacia. Inoltre le sue opere testimoniano le possibilità dell’immagine, e più in generale dell’arte, di costruire mondi che non ci sono e di creare spazi indeterminati, astratti. Luoghi nei quali l’occhio e l’osservatore possono smarrire le coordinate che ci aggrappano all’ordinario e perdersi.

Lucia Veronesi

Era lì da sempre nasce durante un periodo di residenza di Lucia Veronesi in Norvegia. L’opera, che è formata da rocce e da materiali di risulta provenienti da lavorazioni industriali, è costituita da elementi raccolti in numerose camminate, delle quali sono traccia e memoria, una sorta di casuale campionamento. Nell’installazione – il cui titolo ha un sapore vagamente esistenziale riferito forse anche alla condizione di abbandono dei materiali raccolti – l’artista associa elementi leggeri, come i tessuti, con parti scultoree più massive, realizzate invece in roccia e gesso. Era lì da sempre appare così costituita da forme eterogenee, da scarti (cioè gli elementi meno nobili) del paesaggio e del ciclo produttivo, tessuti sfibrati e strappati. A questi Veronesi dà nuova vita, risemantizzandoli come elementi costitutivi di un nuovo paesaggio, ipotetico, mentale e proiettivo, ma non per questo meno suggestivo e gravido emozionalmente. Coesistono così nell’opera componenti naturali e materiale antropico, istanze di tipo organico e i segni nascosti del nostro mondo industriale, entrambi parti di un’orografia complessa che procede per suggestione, per frammenti, per paratassi, per addizione di elementi successivi. L’opera, riallestita e rimodellata sulla planimetria della stanza di Casa Testori, dialoga con il ritaglio di paesaggio che si vede dalla finestra, in un continuo rimando di frammenti materiali, cromatici e geometrici.

Serena Vestrucci

Nell’opera di Serena Vestrucci l’esperienza quotidiana fornisce molto spesso la materia prima dell’esperienza artistica. Materia prima nel senso più concreto del termine: se nel ciclo Trucchi le sue tele era dipinte con gli ombretti, rubando la tecnica alla quotidianità, in questi nuovi lavori presentati in mostra è il lenzuolo del suo letto a fare le veci della tela. Come lei stessa ha spiegato, “ogni notte lego la biro ad una diversa parte del mio corpo e lascio che questo tracci liberamente il segno del suo movimento incontrollato e incondizionato dalla mente attiva”. Il tema di queste due opere è quindi ciò che il corpo dell’artista fa durante il sonno: il risultato sono tracciati leggeri, indecifrabili nei loro sviluppi, che raccontano con grande delicatezza e pudore il substrato della coscienza. Tali tracciati sono come sismografi di un’azione artistica involontaria: e l’involontarietà, rigorosamente rispettata dall’artista nel processo, diventa fattore estetico, con la grazia complessiva che regola l’insieme sia dei segni che del supporto. In un suo recente libretto Giorgio Agamben, commentando l’opera Allegoria della pittura di Artemisia Gentileschi, ha ricordato come per Aristotele il dormire fosse “il possesso della conoscenza in potenza”, mentre lo stato di veglia coincide con “la conoscenza in atto”. La potenza, spiega Agamben, non è “quella generica che un bambino può diventare questo o quello”, ma è la potenza “che compete a chi ha acquisito l’arte e il sapere corrispondente”. Possiamo quindi immaginare che con La dimensione del sonno Serena Vestrucci abbia lasciato al suo stato di “potenza” libero e infinito spazio.

Daniele Capra & Giuseppe Frangi

Renata Boero

Le opere di Renata Boero presentate in Libere tutte fanno parte della serie dei Cromogrammi. Sono esposte nella veranda, nell’ambiente visivamente connesso al giardino, con il quale stabiliscono un dialogo stretto e intensamente poetico con il contesto. Le tele non sono dipinte, ma sono esito di collaudati processi grazie ai quali i colori rilasciati da alcune selezionate erbe vengono fatti colare sulle tele stesse che l’artista ha disegnato e ripiegato, ritmando la superficie. Il colore cola e inciampa nella trama dando vita a concrezioni materiche sempre diverse, generando così delle continue trasformazioni della superficie. L’impatto con il sole e con l’aria nella fase di asciugatura completa il processo, lasciando che sulla superficie agiscano anche gli agenti atmosferici. Il risultato sono opere nelle quali la natura entra in gioco non come tema di rappresentazione, ma come fattore controllato che agisce nel farsi stesso dell’opera. Anche il tempo in questo processo riveste un ruolo, quale, ad esempio, nel progressivo consolidarsi delle pieghe, in cui collabora alla dimensione fisica e scultorea dell’opera. L’allestimento nella veranda di Casa Testori ha esaltato anche un’altra caratteristica di questi lavori di Renata Boero: la dimensione architettonica data dalla loro verticalità. È una tensione verticale nella quale entra in gioco il pensiero dell’artista, che associa a questi totem naturali un’imprevista energia ascensionale: identità formali compiute che si sono conquistate una loro autonomia spaziale.

Linda Carrara

Per Linda Carrara la superficie è il luogo della genesi dell’evento pittorico. La superficie è il soggetto, marmo o roccia, come avviene nelle due opere scelte per la mostra. La superficie è anche quella della carta e della tela che assumono la loro identità visiva, attraverso un processo di mimesi. È un’esperienza che si fonda su illustri precedenti. Per esempio nei suoi False Carrara marble l’artista si riaggancia ad una tradizione antica, quella dei finti marmi dipinti da Giotto o Beato Angelico in zone apparentemente periferiche dei loro cicli di affreschi. I marmi sono stati spesso visti come elementi dal valore solo decorativo, in realtà la loro neutralità nasconde segreti e potenti rimandi. La grande opera composita disposta sul muro di fondo della stanza è un esercizio di mimesi quello cui l’artista si è disposta, e grazie al quale la superficie pittorica trova vita ed energia evocativa nella semplice adesione visiva ad un’altra superficie, quella del marmo di Carrara. Nella composizione, solenne nel suo palesarsi come un grande polittico, accade uno sconfinamento percettivo: la pietra, con le sue venature, sembra farsi cielo solcato da vento, quasi una nuova grande finestra aperta nello spazio. Ma la superficie è al centro dell’altro recente lavoro di Carrara: sono frottage realizzati posizionando le tele sulla roccia, ai bordi dell’Adda. Sono le rocce che Leonardo avrebbe guardato per le sue Vergini delle rocce dipinte a Milano. Anche in questo caso il rosso intenso usato per i frottage richiama un’ipotesi di mutazione: l’elemento minerale evoca, in forma misteriosa, un evento carnale.

Elisabetta Di Sopra

Pietas nasce dalla volontà di Elisabetta DI Sopra di riscrivere il mito di Medea raccontato da Euripide in una forma più reale, in cui le vicende perdono l’aura e la rigidità imposta dal mito per essere umanizzate e attualizzate ai nostri tempi. Nell’opera dell’artista Medea non è più la madre che si macchia del delitto dei figli che lei stessa, col proprio grembo, ha generato, ma è una vittima della violenza del nostro presente. Spaesata e frastornata dal dolore, piange i figli dei quali ignora il destino, e di cui disperatamente ricerca una traccia, un segno minimo che possa indicarne la presenza in vita. Su una spiaggia desolata (da cui si vedono, anacronisticamente, la presenza di navi di grandi dimensioni che solcano il mare) Medea ormai vecchia e non più lucida, scava e trattiene con sé una scarpa, una maglietta, dei pantaloni, che il mare restituisce, emblemi di un’assenza che non può più essere ricolmata. La sua figura conserva echi pasoliniani nei vestiti, nelle movenze, nella trattenuta e quasi ieratica disperazione, per la quale non sembra esistere una pace. Pietas è una riflessione sul dramma dell’immigrazione contemporanea, sulle madri che ignorano il destino dei propri figli e sulla speranza negata di un futuro migliore, contro cui si infrangono tante vite che devono solcare mari, scavalcare muri, oltrepassare montagne e linee di confine. L’anziana madre viene così punita dal destino doppiamente, con il lutto e con un’amara e infinita solitudine.

Silvia Giambrone

L’opera di Silvia Giambrone, di natura prettamente politica, evidenzia e denuncia le modalità dell’assoggettamento femminile attraverso l’impiego di modelli culturali che riguardano il corpo, il comportamento atteso e la manipolazione dell’immaginario. In particolare Il danno mostra un corpo femminile standard in babydoll – quindi tipicamente considerato in una condizione di piacevolezza, carica erotica e seduzione nei confronti dell’uomo – che è stato però deformato da un elemento geometrico estraneo, collocato sull’inguine, e da un estrusione sull’addome, appena sopra all’ombelico. Tale presenze (che richiamano alla testa rispettivamente gli assorbenti igienici e le protesi che si applicano sui seni per modellarli e renderli più voluminosi) spingono l’osservatore a vedere il corpo di quella donna (che è senza volto, e quindi senza una propria identità) come qualcosa di estraneo alla logica del desiderio, ironicamente come ad un danno rispetto alle aspettative stereotipe. È la dimostrazione di come un piccolo particolare possa determinare la vita delle persone, condizionarne le forme, i pensieri, il tempo, le libertà, mentre ogni deviazione sia percepita come validante e menomante rispetto tale logica di dominio.

Le foto di Baby dull sono la documentazione di una performance realizzata dall’artista in un motel in cui l’artista ha installato delle ciglia finte di metallo, ancorandole al muro con delle catene. L’opera, permanentemente installata nella stanza della struttura, è un invito a un gioco intimo di cambio di prospettiva, di genere e di identità.

Debora Hirsch

I lavori presentati in mostra da Debora Hirsch sono complementari e spiazzanti nella relazione tra di loro. La prima opera Iconography of Silence è costituita da due video, confezionati come un dittico. L’artista affronta il tema drammatico degli abusi sulle donne, scegliendo un linguaggio scabro che nulla concede alla retorica e alla spettacolarizzazione. Nel primo video frammenti di immagini di violenze riprese da telecamere ambientali emergono dal fondo dello schermo per pochi istanti concitati e poi lasciare spazio allo sconcerto e al silenzio. Nel secondo, invece, poco alla volta assistiamo al comporsi di una sequenza di frasi reali che hanno accompagnato gli episodi di violenza, in caratteri di color rosso. Il flusso delle parole alla fine stabilisce una texture che trafigge lo sguardo. La violenza trova così una sua voce che risulta ancora più impattante nell’assenza del suono che contraddistingue l’opera. La superficie a specchio dei due schermi completa il senso dell’opera: chi guarda ritrova la propria immagine catturata dai video come a certificare l’impossibilità di chiamarsi fuori.

Di fronte la grande tela della serie Firmamento funziona da compensazione, con lo stile arioso e immaginifico della composizione. Hirsch infatti dispiega sulla superficie della tela, con molta libertà, elementi derivati da una sensibilità visiva latina. L’aspetto è volutamente neutro e decorativo. La sensazione, per colui che guarda, è che quel viluppo di forme nascondano dentro di loro una funzione taumaturgica, che modera e bilancia il male sigillato dentro le scatole nere dei video.

Iva Lulashi

Il punto di partenza della pittura di Iva Lulashi è frequentemente un frame video. L’artista, dopo aver compiuto una ricerca nel web con alcune delle parole che ama indagare, sceglie un’immagine che ritiene adatta a innescare un processo pittorico. Il frame funziona da spiraglio sulla realtà e proprio per la sua indeterminatezza e anche la sua ambiguità lascia spazio aperto all’agire della pittura. È un metodo a cui l’artista si attiene con molta coerenza e che sta alla radice dell’opera Sweet Flagrum, realizzata appositamente per Libere tutte. È un olio di dimensioni nettamente più grandi rispetto alla consueta produzione di Lulashi, documentata dagli altri due quadri esposti. Il corpo di donna inghiottito da una natura dall’apparenza vorace è una prova di alta qualità e intensità pittorica, con quelle stesure a macchia che restituiscono una tensione drammatica che è intrinseca al processo tecnico. L’opera vive così di una doppia spinta contrastante. Da una parte mantiene un senso di lontananza, fisica e temporale, restituito dal tono ovattato della pittura; dall’altra esprime una dimensione di imminenza, di urgenza che è propria delle situazioni indagate. Anche la figura femminile di Sweet Flagrum è sottoposta a questa duplice tensione che la sospinge nel groviglio vegetale del contesto e contemporaneamente la fa rimbalzare sulla superficie della tela. Lo spazio liberato dall’indeterminatezza del frame diventa in questo modo un campo in cui la pittura può operare, ampliando oltre misura lo spettro dell’ambiguità.

Lalla Lussu

La ricerca di Lalla Lussu è rivolta ad indagare le potenzialità del colore di generare l’inatteso, di determinare ritmi, forme, geometrie, strutture e spazi che prima non esistevano. La pratica dell’artista, di natura processuale, è basata sull’applicazione in maniera libera del colore direttamente sui supporti, quali essenzialmente tessuti in juta e in lino grezzi, che vengono che poi lavorati, plissettati a distanza uniforme per renderli mossi, cadenzati e tridimensionali. Tale modalità scultorea, in opposizione alla consueta bidimensionalità dell’immagine pittorica, è ulteriormente rafforzata dall’installazione delle opere non su di una parete, bensì liberamente nel mezzo della stanza, a partire dal soffitto. Lussu capovolge in questo modo la logica dell’opera come stasi contemplativa da guardare su di un piano frontale rispetto all’occhio dell’osservatore e ne attiva invece le potenzialità interattive. Il fruitore infatti si muove, deve zigzagare tra gli elementi, come muovendosi in un bosco, toccando con il corpo le superfici o scansando il tessuto delicatamente con le mani. La sua è una foresta immaginaria, abitato da alberi colorati, dei quali la tela restituisce magicamente la superficie, la rugosità, le increspature e il profumo della corteccia. Lo spettatore è invitato a coglierne i dettagli camminandoci in mezzo, muovendosi liberamente come un esploratore che si inoltra tra gli alberi e si perde tra i vividi colori della foresta tropicale.

Elena Mazzi e Sara Tirelli

A Fragmented World indaga le interconnessioni fisiche, chimiche e geologiche tra i tanti attori che sono parte di un sistema di relazioni complesso e articolato. In un lungo piano-sequenza il video mostra un podista che corre sulle pendici dell’Etna, rese in un rigoroso bianco e nero. L’uomo si muove rapidamente in un ambiente scosceso e lunare, tra faglie aperte, massi enormi, mari di lava, avvallamenti e salti di dislivello. Non ha un’apparente destinazione e il suo corpo sembra l’unico segno di vita rispetto all’apparente immobilità dell’ambiente del vulcano, scarno, spoglio e inospitale. L’opera è ispirata alle Teoria delle fratture studiata, a partire dagli anni Ottanta, dal fisico Bruno Giorgini, in cui lo studioso analizza le modalità di comportamento e di reazione delle variabili in campo in presenza di fenomeni di rottura. Alla frattura segue una situazione imprevedibile e di caos, di variabili che impazziscono per una somma di interazioni complesse mai prima sperimentate. È una condizione che si presenta nei fenomeni naturali, geologici e fisici, ma che si registra anche nell’economia e nella finanza. L’opera di Elena Mazzi e Sara Tirelli allude inoltre a ciò che accade quando a fratturarsi sono gli equilibri umani, quando si prendono cioè in considerazione le variabili individuali, sociali e politiche. Rispetto a tale prospettiva il podista risulta correre sul bordo di un burrone, lasciando l’osservatore in costante apprensione. Il rischio che egli affronta è il medesimo che noi stessi come uomini, inconsapevolmente, corriamo.

Beatrice Meoni

La pittura di Beatrice Meoni è caratterizzata dall’uso di colori pastosi e densi, e da una figurazione scarna ed essenziale che si concentra su episodi minimali, ombre, baluginii di luce, qualche particolare o su dettagli anatomici. Il suo segno è particolarmente incisivo, le pennellate sono essenziali ma sapide, la palette cromatica è contenuta con verdi, terre e ocre che ritornano frequentemente nelle sue opere. I soggetti ricorrenti dell’artista fanno riferimento all’universo domestico e al corpo, ma sono resi con un registro assorto e quieto, con un placido silenzio tipico della natura morta. La quiete e la stasi delle immagini sono interrotte appena da un corpo smembrato che cambia improvvisamente la propria postura per cadere nel vuoto, o da un vaso che si palesa, con tratti asciutti, sulla superficie morbida e opaca di un velluto. Un vago senso di sospensione abita i suoi lavori, che sovente mettono l’osservatore in una condizione di intimità contemplativa, di complicità erotica, nella quale lo sguardo è assorbito totalmente dentro il campo visivo dell’opera. È una dinamica in cui l’opera agisce attirando l’attenzione dell’osservatore, ma come se essa stessa, contemporaneamente, avvertisse un sorta di pudicizia nel mostrarsi; è una paura che le fa trattenere il fiato, quando gli occhi di chi guarda si posano, interrogandola, su di lei. Ma è anche un gioco in cui l’osservatore sente la curiosità e la sorpresa di un accadimento inatteso, lontano da ogni prevedibile possibilità. È un riferimento a un altrove immaginato in cui chi guarda si può perdere nella contemplazione.

Maria Morganti

Per Maria Morganti il proprio sito internet è un’opera d’arte. “Ho immaginato questo sito come parte integrante del mio lavoro sostenendo l’abitudine ossessiva ad accumulare, trattenere, registrare e sciorinare. Essendo un’elucubrazione si trasformerà continuamente e terrà aperta una ricerca in continuo mutamento”, si legge sulla sua home page. Nell’allestimento progettato per Casa Testori il centro è stato assegnato al computer, appoggiato sul tavolo che era stato scrivania di Giovanni Testori, che è aperto sul sito per permettere ai visitatori di navigarvi. Nel cassetto tenuto aperto è stata posizionata la piccola tavola Melma, opera generata dallo sgocciolamento dei pennelli. Melma è però anche il fondale dell’home page del sito, a conferma di questa identità simbiotica tra piano reale dell’attività artistica e la sua espansione in terreno virtuale. Sulle pareti laterali della stanza Morganti ha invece voluto esporre due grandi schermate riassuntive, una con la rappresentazione dell’albero del sito, l’altra con la compilazione completa di tutti i file che lo popolano. Le stampate costituiscono le opere Autoritratti 2019, che rappresentano in effetti un colpo d’occhio su se stessa. Due autoritratti che si completano e si contaminano: la natura catalogatoria propria del sito, espressa dall’autoritratto che presenta l’elenco fittissimo dei file, viene destabilizzata dall’albero che rende invece l’idea di un organismo in costante movimento e mutazione. Così il sito per l’artista diventa luogo dove guardarsi e dove anche lasciarsi guardare, da chi naviga, ma anche da chi viene ospitato all’interno (come nel caso di Stefano Arienti, autore di una sezione, nella quale disegna un ritratto dell’artista).

Isabella Pers

La ricerca degli ultimi anni di Isabella Pers nasce da un confronto diretto con cittadini e attivisti politici che vivono lungo le coste e nelle piccole isole dell’Oceano Indiano e del Pacifico, la cui vita è messa a rischio dal progressivo ma inarrestabile innalzamento del livello del mare. I suoi dipinti testimoniano gli effetti drammatici del cambiamento climatico nelle vite delle persone, la cui esistenza è passata dalla condizione di paradiso naturale a quella del disastro. È una situazione a cui, come singoli cittadini di questo mondo, pare difficile opporsi, se non mettendo in discussione il nostro stile di vita e ripensando un contenimento dell’impiego delle risorse fossili. I recenti disegni della serie The Aba ricalcano invece le schermate di alcuni dei siti di informazione o di viaggi che propongono tour in luoghi che nei prossimi anni sono destinati a scomparire, tra i quali anche Venezia, per l’innalzamento della marea. Risultano a ben vedere un invito lugubre, un mesto invito a godersi la bellezza quando ormai si è sull’orlo di un abisso.

Il video Present racconta di un’azione realizzata dall’artista insieme ad immigrati scappati da paesi in guerra o vittime di dittature. È un cammino verso la cima di una collina avvenuta sul Carso, presso una delle trincee della Prima Guerra Mondiale, in cui i segni a terra scavati paiono le cicatrici di un corpo martoriato, che simbolicamente rappresentano gli inutili e troppo rassicuranti confini tracciati dagli uomini. L’azione diventa così la storia di un incontro tra mondi e culture diverse, ma anche un auspicio alla solidarietà e alla comprension oltre i limiti tracciati dalla diffidenza.

Nazzarena Poli Maramotti

Non qui e Nebbia sono due delle opere realizzate da Nazzarena Poli Maramotti nel corso di una residenza per artisti a Dale i Sunnfjord in Norvegia nel 2019, e il luogo ha influenzato molto la sua pittura. Le giornate interminabili seguite da notti brevi e chiare dell’estate scandinava spingono – o quasi obbligano – a una visione costante di una natura maestosa e pervasiva, ossessivamente costellata di laghi, fiordi, stagni, cascate e pioggia. L’artista ha una lunga consuetudine con le luci del Nord, per via della sua permanenza di molti anni a Norimberga, ed è probabilmente tale familiarità ad aver liberato la sua pittura dalla necessità di una definizione precisa delle forme, dandole quella caratteristica fluida e quella natura atmosferica che riconosciamo in queste due opere, di dimensioni molto diverse, esposte a Casa Testori. In Non qui si assiste quasi ad una lotta, tra l’onnipresenza umida che pervade la tela e quello sfondamento dell’azzurro, che ricorda Tiepolo, che alla fine esce con grande intensità. È una lotta che in realtà per Poli Maramotti diventa pretesto per fare del campo pittorico il vero soggetto del suo quadro, dove poter esercitare tutte le potenzialità della pittura stessa, in un’articolazione di contrasti e di continue fratture stilistiche. In Nebbia la stesura più pacificata, quasi di una luce omogenea e ovattata, smargina nella parte superiore in una sottile fascia di pittura tormentata: come un piccolo dramma tutto interno all’evento pittorico, che affonda in questo modo ogni possibile lettura naturalistica dell’opera.

Michela Pomaro

L’opera Camille è un omaggio dell’artista alla prima moglie di Claude Monet, Camille Doncieux, morta giovane a trentadue anni nel 1879. Michela Pomaro immagina che nell’intimità di quella loro breve relazione Camille sia stata la prima testimone del polverizzarsi cosmico del colore che avrebbe contrassegnato la lunga, straordinaria vicenda di Monet. È a partire da questa suggestione che ha immaginato il lavoro realizzato appositamente per la mostra. Dentro sei parallelepipedi di plexiglass progettati con linee molto rigorose, quasi oggetti di design, sono state collocate delle luci a led, chiamate ciascuna a realizzare uno spartito visivo differente. Le scatole che compongono l’installazione sono state armonizzate tra di loro, così da dar luogo ad un concerto cromatico in continua mutazione. Il colore si genera da una fonte inattingibile e fluisce nello spazio ridisegnandolo. Come avvenuto in tante esperienze contemporanee Michela Pomaro sfonda i confini specifici della pittura, per proiettarsi in una dimensione che resta comunque saldamente pittorica. Nel lavoro dell’artista gioca anche un altro fattore, che consiste nella dialettica tra la certezza formale dei contenitori e invece il processo alchemico che accade all’interno, inconoscibile e misterioso. La solidità razionale delle scatole, che rimanda concettualmente alla squadratura della tela, rende più acuta, per contrasto la dimensione di transitorietà e mutevolezza del colore.

Laura Pugno

L’opera di Laura Pugno mira a sottrarsi o a capovolgere le aspettative dello spettatore, a metterlo in difficoltà o in una condizione di incertezza interpretativa rispetto all’opera. È ciò che accade anche in Mis-love, in cui l’artista ribalta l’idea della pianta domestica da appartamento, emblema della cura della casa. Le piante, infatti, rappresentano uno stereotipo positivo ricorrente nelle riviste di arredamento, nel cinema e nelle campagne pubblicitarie. Ma insieme le piante testimoniano l’amore verso il verde che recentemente sta guadagnando grande attenzione, forse anche per i drammatici problemi ambientali che caratterizzano il nostro tempo.

Nella sua installazione – costituita da una decina di elementi – Pugno cambia così radicalmente la modalità con cui le piante si presentano allo spettatore, riempendo gli spazi tra i rami e tra le foglie con della schiuma poliuretanica: sono concrezioni inattese e brutali, che violano il supposto status naturale del vegetale (in realtà prodotte industrialmente con un grande impatto ecologico), rendendolo all’improvviso inorganico, inquietante e mostruoso. Eppure quella condizione, alla quale rapidamente la pianta reagirà sviluppando percorsi di crescita e di sopravvivenza alternativa, parla disperatamente di noi uomini che ci dibattiamo in una condizione contraddittoria, tra desiderio di natura dichiarato in ogni situazione e opposizione ideologica a molti dei fenomeni che la natura stessa implica, come la vecchiaia, la malattia, la morte, il rispetto del tempo dei processi. Mis-love mostra così apertamente la nostra ambiguità, la nostra incapacità di tenere un comportamento coerente coi presupposti stessi che dichiariamo.

Chris Rocchegiani

La pratica artistica di Chris Rocchegiani è caratterizzata dalla presenza simultanea di più stili e più soluzioni esecutive, che riferiscono a differenti modalità pittoriche. Nelle sue tele si riconoscono infatti sezioni di diversa natura: parti gestuali e informali, caratterizzate dalla predominanza del segno e dell’azione; aree aniconiche di puro colore, improntate agli aspetti lirici; episodi riconducibili figurativi sintetici e frugali, in cui gli elementi sulla tela paiono brandelli di realtà di realtà ricostruiti grazie a un’azione essenzialmente mnemonica. L’opera dell’artista è così basata su un linguaggio plurimo, discontinuo e metamorfico, che si differenzia linguisticamente dalla forma più consueta di pittura, che avviene in senso identitario monolitico. Per Rocchegiani la pittura è infatti esercizio di libertà intima, un’indagine tormentata che, oltre l’affondo e la corsa verso una direzione chiara e programmata, ammette anarchicamente anche l’arretramento, il riesame, la dissipazione, lo sviluppo poliedrico, la contraddizione, lo zig-zag. In questo modo le sue tele sono campi di possibilità, incertezze sorpassate ma che potrebbero ripresentarsi ancora, colore che c’è ma che potrebbe condurre a un ripensamento. Sulla superficie sono così tanti quadri a stratificarsi – reali e potenziali – che vivono insieme in uno stato di continua tensione. Chi guarda deve così fare esercizio di ricomposizione e di ricucitura per cogliere le parole degli elementi mentre, sulla tela, si parlano sottovoce.

Giorgia Severi

La ricerca di Giorgia Severi è rivolta all’ambiente e alle modalità con cui esso interagisce con l’uomo dal punto di vista geologico, biologico, culturale ed emotivo. In particolare la sua opera indaga la condizione di precarietà e fragilità del paesaggio nonché i repentini cambiamenti in atto a causa della devastante presenza antropica, che ha conformato in base alle proprie esigenze ogni angolo della terra. About the creation (Rocca Pendice, parete Messner) è un frottage di una parete montuosa realizzato a carbone direttamente sulla superficie di un arazzo, presso i Colli Euganei, un luogo particolarmente esposto ai fenomeni di erosione a causa dei cambiamenti climatici. L’opera è un’impronta di una piccola area della montagna, un calco che ne evoca silenziosamente la presenza, la smisurata età e la mastodontica estensione, che paiono enormi rispetto alla presenza di un singolo uomo, come l’osservatore, che con essa si confronti. Ma è anche un dispositivo tecnico che registra in forma bidimensionale uno stato transitorio del paesaggio, una forma precaria e transitoria che sarà poi destinata a cambiare, alterarsi, erodersi o dissolversi: esattamente come un’immagine fotografica l’opera testimonia un momento passato che non potrà più presentarsi con le stesse caratteristiche. L’arazzo risulta così un campionamento di un preciso momento che restituisce non solo la suggestione di qualcosa che c’era, ma metaforicamente mostra ciò che si vuole proteggere dall’avanzare del tempo e dalla rovinosa azione degli uomini.

Marta Spagnoli

Il segno è al centro della ricerca di Marta Spagnoli. È un segno che non scaturisce da ipotesi predeterminate ed è liberato da ogni necessità di significare. Il segno è l’entità primigenia, che indica innanzitutto il vivere della pittura sulla superficie a cui è destinata. Non è un caso che, come accade nell’opera di grandi dimensioni presentata a Casa Testori, il segno prenda un aspetto filamentoso di organismo naturale che abita la tela in modo attivo, come una scrittura in continuo mutazione. Il segno per Marta Spagnoli assume infatti valore pittorico nel momento in cui si libera dalle intenzionalità e dalle emotività, accettando di ridursi a traccia, a indizio, semplice esito di un fare che a volte può semplicemente coincidere con l’azione del pennello. È una condizione in cui non ci sono gerarchie, né sequenze che possano restituire una logica a quei segni: la pittura diventa così un campo aperto in cui avviene una riemersione di forme, sempre in bilico tra arcaico e presente, tra dimensione fisica e dimensione mitica. Il segno, per quanto scarico di contenuti, non retrocede mai nell’astrazione. La superficie, come ben riscontrabile in Untitled, diventa così luogo di grande densità pittorica, un campo dove vengono a raccogliersi energie molteplici ed elementari. La tela dunque diventa spazio abitato da queste sequenze, che non sono semplici restituzioni in scrittura del reale, ma particelle pregnanti dalle quali attendersi nuovi e continui processi di significazione.

Esther Stocker