Made in China

Matteo Attruia, Nicola Genovese, Antonio Guiotto

Asolo, Galleria Browning

agosto ― ottobre 2011

Strategie di scaltrezza

Daniele Capra

Forse non ce ne siamo accorti, forse guardavamo altrove. O forse eravamo così convinti della nostra superiorità intellettuale che non avremmo mai immaginato potesse accadere di essere surclassati. Essere i numeri uno, coloro che sono da inseguire, un modello da imitare per tutti gli altri, è sempre stato uno di quei pensieri che non abbiamo mai accantonato. Troppo seducente (seppur al di fuori dei tempi), il peccato di superbia dell’Occidente si può riassumere nel paradosso di fare della nostra una società leggera, tutta servizi ed idee, mentre il sudore viene sparso nelle officine delocalizzate di paesi di cui non sappiamo nemmeno leggere il nome. L’Occidente pensa e progetta, il resto del mondo produce quello che noi ideiamo. Semplice, no? Eppure la nostra società in crisi – economica, finanziaria, sociale, politica – non lo ha ancora capito: il mondo, il futuro, per dirla in forma semplice, si fa ormai anche altrove, e dopo tante chiacchiere dobbiamo cominciare anche noi a metterci in discussione. Noi siamo al palo e i cinesi ci hanno sorpassato, sverniciandoci come fa un centauro a due ruote con uno scooter truccato di un adolescente che smarmitta per la statale.

Negli ultimi vent’anni la Cina, infatti, si è trasformata nella nazione che produce fisicamente la maggior parte delle cose che ci circondano. Questa lenta ma inesorabile conquista è avvenuta però senza strepiti, in forma silenziosa, declinando inconsapevolmente nella logica delle merci il precetto epicureo del vivi nascosto: tutto il lavoro svolto è avvenuto senza clamore, mentre qui si chiudevano molte aziende manifatturiere, e qualsiasi cosa comprassimo aveva sulla scatola la scritta “made in china”. Dai vestiti alle scarpe, dai prodotti tecnologici ai libri, la capacità cinese di produrre merci a prezzi abbordabili ha portato quel paese lontano nei nostri uffici e dentro alle nostre case fino agli anfratti quotidiani della nostra vita, e – giova ricordarlo – praticamente senza quasi ce ne rendessimo conto. Così, servendosi delle più ferree logiche del capitalismo, l’unica nazione al mondo che non ha rinunciato a definirsi comunista (sempre per quella legge vera, ma mai dimostrata, per cui la realtà si può cogliere solo in forma paradossale), è presente davvero ovunque con merci di ogni tipo per i viziati consumisti globalizzati.

E con la stessa modalità sottotraccia la Cina ha inoltre iniziato parallelamente a produrre varianti low cost e low quality di molti manufatti: copiare, imitare e falsificare sono diventate così alcune delle strategie, mai dichiarate apertamente, grazie a cui molte delle aziende, cui noi abbiamo delegato di fare ciò che noi progettavamo, sono entrate nel mercato mondiale. Spesso proponendo versioni meno raffinate, durature o perfette dei beni di consumo originali, ma non per questo realizzando prodotti meno attraenti o esteticamente gradevoli. E poi, ammettiamolo, l’estetica low riesce a sedurre moralmente anche il portafoglio più attento e scrupoloso, tanto più se i prodotti differiscono dagli originali per aspetti che solo i tecnici potrebbero vedere. E tutto questo in barba poi al concetto di originalità, poiché è originale tutto ciò che ha una provenienza certa e un’aura quasi artigianale, un’impronta di autorialità. Ma come faccio a capire se le mie scarpe disegnate da un italiano, prodotte parzialmente a Shanghai e rifinite vicino a Firenze in un laboratorio con manodopera pachistana, raccontano un’origine o sono già in sé un accumulo di incredibili paradossi?

Paradossalmente il mimetismo comportamentale e la capacità di imitazione/falsificazione a partire da un modello autentico – ovviamente prestigioso – sono anche due delle strategie più affilate di cui si serve l’arte nel suo continuo gioco dell’oca. Se a partire da Marcel Duchamp sembrare altro, imbrogliare chi guarda, è una forma estrema ma necessaria di libertà, di intelligenza o di autentica e furba paraculaggine, le avanguardie concettuali degli anni Sessanta e successivamente la tendenza alla postproduction dell’inizio del nostro secolo (secondo la teorizzazione di Nicolas Bourriaud gli artisti riescono a rimescolare le carte, i concetti e gli aspetti visivi dei colleghi esattamente come fanno i dj con la musica da ballare) hanno liberato gli artisti dalle ultime remore di cannibalismo. Rubare qualcosa ai colleghi, copiarli apertamente simulando la propria verginità concettuale è diventato un gioco, una sfida, e molto spesso un vero e proprio approccio simulativo che spinge lo spettatore allo spiazzamento, a far confusione, a dover far finta di capire piuttosto che dichiarare di non aver capito. L’arte è diventata cioè più di tutto beffarda, poiché falso ed autentico sono sostanzialmente la stessa cosa, e lo spettatore deve capirlo, se vuole avere il piacere del gioco e non quello di essere vittima predestinata, cornuta e mazziata.

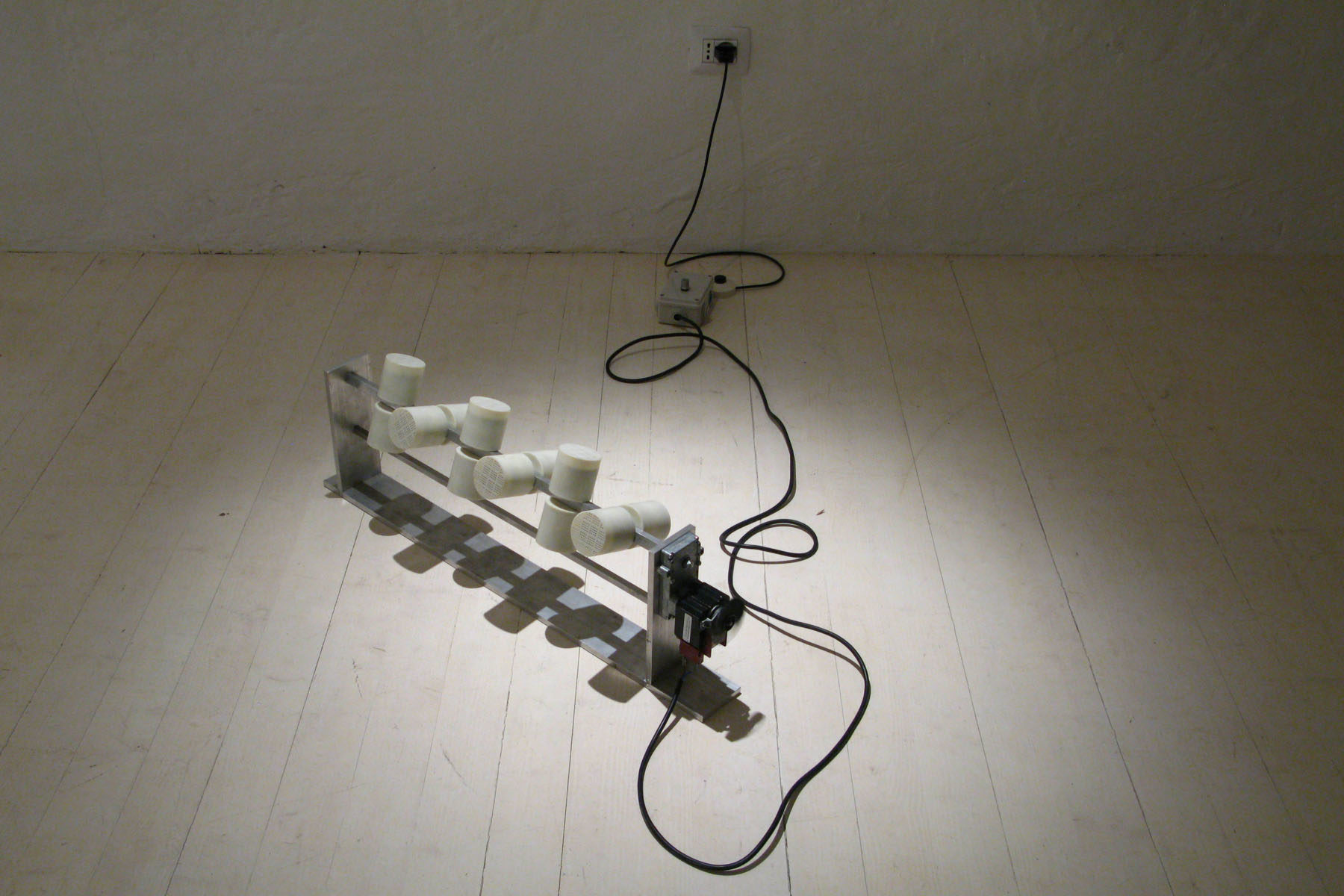

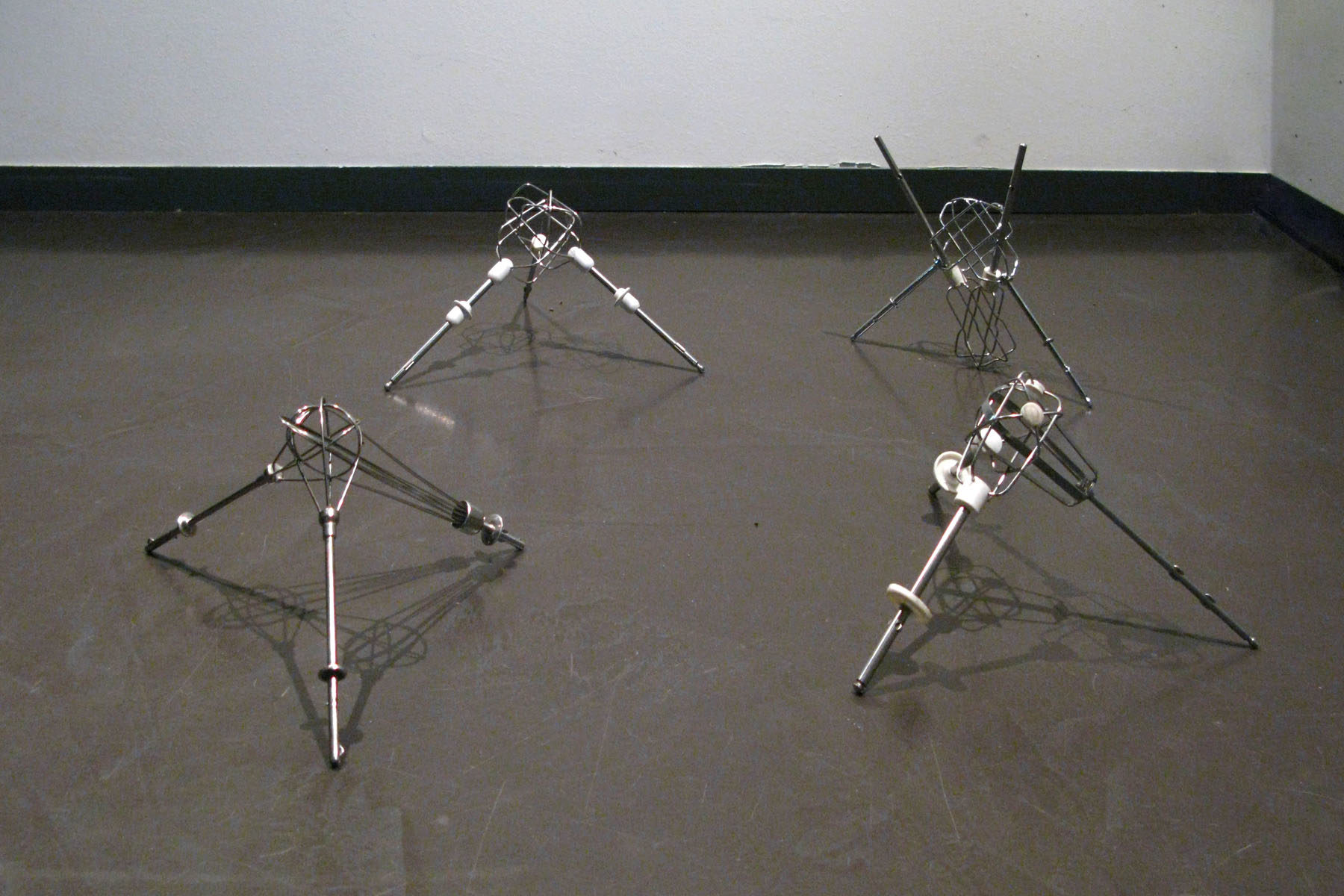

Quando Antonio Guiotto parafrasa Felix Gonzalez Torres esponendo il proprio peso non tanto in caramelle alla menta ma in monetine da un centesimo, furbescamente sa che lui e la propria opera valgono ben più dei trecento euro dei settanta chili di bronzo (costo e valore al massimo grado differiscono). Ma è anche conscio che lo spettatore non avrà la piacevolezza di prendere per sé una caramella e, se coglierà la moneta, al massimo si sentirà un ladro di spiccioli come quelli che in chiesa rubano le offerte per le candele. Allo stesso modo i Low cost di Matteo Attruia (stampe casalinghe dei capolavori della storia dell’arte in versione pixelata) sono piacevoli e fastidiosi per chi guarda: in barba a Walter Benjamin l’opera non solo ha perso l’aura, nell’epoca della riproducibilità, ma anche la facoltà stessa di somigliare all’originale; anzi Attruia ruba ad autori più famosi opere che lui stesso non sarebbe in grado di fare, come lui stesso dichiara nel cartello in cui la sua professione è quella dell’artista e dell’impiegato. Anche Nicola Genovese, che mette in scena in Moo Cow in the Box della delle finte mucche portatili che muggiscono grazie a delle scatole sonore che di tanto in tanto si azionano (orgogliosamente dei fake nel non somigliare all’originale), ironizza in On the Origin of Species sull’idea darwiniana di evoluzione e sulle Typologien dei coniugi Becher. Chi guarda cosa deve vedere e dove è diretto dal titolo? Per quale motivo dovrebbe stare attento? Cosa vede davvero? Quali sono le specie da vedere nell’opera?

Questa situazione complessa mette in crisi quindi chiunque guardi l’opera, nessuno si senta escluso. L’artista non è in grado di dare risposte certe (e non vuole farlo), e spinge comunque lo spettatore a non fidarsi di ciò che vede, a dubitare di ogni chiave di lettura che possa passargli per la testa. Il dubbio che sia tutta una burla è così forte e reale. Drizzate bene le orecchie. In fin dei conti, anche questo testo che leggete con la speranza – forse – di capire qualcosa in più, potrebbe essere solo un accumulo di sciocchezze e falsità low cost scopiazzate da internet.