Matteo Attruia

Sold Out

Mestre Venezia, Galleria Massimodeluca

ottobre ― novembre 2018

Cambiare schema

Daniele Capra

Un testo in parte non argomentativo

Benché vi siano differenti modi di approcciarsi alla scrittura di un «saggio» per una mostra di arte contemporanea (la parola suona ambiziosa, ma non vi sono tanti altri sinonimi, a parte il prolisso «contributo critico» o il generico «testo»), ho sempre immaginato che la tipologia più corretta fosse quella del testo argomentativo. E non solo perché tale forma consente la minima distanza necessaria dal soggetto, con il quale si è irrimediabilmente invischiati anche in modo inconsapevole, ma perché essa fornisce una struttura architettonica cristallina e cartesiana, in cui sono ineludibili la precisione e la chiarezza espositiva. Inoltre – lo ammetto – sono tra i nani inerpicati sulle spalle del gigante Calvino delle Lezioni Americane, e non trovo al momento altri gropponi capaci di farmi vedere altrettanto lontano.

In questa occasione però sono costretto a ricredermi, un po’ per la non ordinarietà del rapporto che mi lega a Matteo Attruia, ma soprattutto perché per capire il cuore della sua ricerca è impossibile sottrarsi dal riferire di vicende ed esperienze personali lontane anni luce da criteri di valutazione oggettivi, poiché nel suo (o nostro?) caso la contiguità tra vita e pratica professionale è al massimo grado, essendo non solo indistinguibili, ma anche di reciproco nutrimento. Oltre a ciò vi sono poi delle ragioni relazionali ineludibili che sono sorte quando il progetto di questa mostra ha preso forma nella testa dell’artista. Ragioni che, per onestà intellettuale, sarò inevitabilmente costretto a raccontare.

Una mostra senza sapere prima

Una mattina di qualche mese fui invitato a pranzo da Attruia. In quell’occasione mi disse che Marina Bastianello, direttrice della Galleria Massimodeluca con cui da inizio anno aveva cominciato a collaborare, lo aveva invitato ad avere una personale alla fine di settembre o ai primi di ottobre. Ero felice per Matteo, sapevo che aveva intima necessità di sviluppare un progetto nuovo, e per molti aspetti, proprio quella galleria era il posto più adatto per fare uno dei tanti progetti che giacciono nelle sue moleskine. E poi Marina è per me un’amica, e sono legato a lei ben oltre il semplice rapporto professionale. Cosa c’è di meglio, quindi, di avere due amici che lavorano assieme allo stesso progetto?

Durante quel pranzo Attruia ed io parlammo anche della sua necessità di avere un curatore con cui confrontarsi per la mostra, tanto più perché il progetto era dal punto di vista intellettuale particolarmente ambizioso. Ne consigliai un paio che stimo, e gli chiesi nello stesso momento di non voler essere informato della mostra e del suo contenuto fino all’inaugurazione: per una volta volevo andare ad una sua mostra da spettatore, senza conoscere – come è sempre capitato tra di noi – il progetto, le riflessioni, i pentimenti, i ripensamenti e i contropiedi mentali che capitano tutte le volte in cui si lavora ad una personale in cui tutto deve corrispondere all’autore. Capì al volo il mio punto di vista e da quel momento smise di condividere i particolari del progetto, benché qualche notizia mi è stata occasionalmente o inavvertitamente riferita dalla stessa Marina o da Nico Covre (altro amico che stimo), il quale ha seguito metà del progetto, scrivendo l’altro contributo critico che potete leggere poche pagine più avanti.

Alla fine tra Matteo e Marina maturò l’idea che non ci fosse necessità di un curatore poiché il progetto era stato ampiamente condiviso, digerito e maturato. Ciononostante, un mese fa, Matteo mi chiese ugualmente se avessi avuto il piacere di scrivere un testo per la mostra: ne sentiva il bisogno, mi disse, forse perché aveva osato troppo o forse semplicemente per sentirsi meno solo. Accettai, a condizione di non parlare della mostra ma sviluppando invece un ragionamento complesso sull’artista, mantenendo salda la mia volontà di godermi, semel in decennio licet, una mostra senza sapere prima alcun elemento. Ma prima di passare alla parte argomentativa di questo testo, devo però fare una confessione.

Inter nos

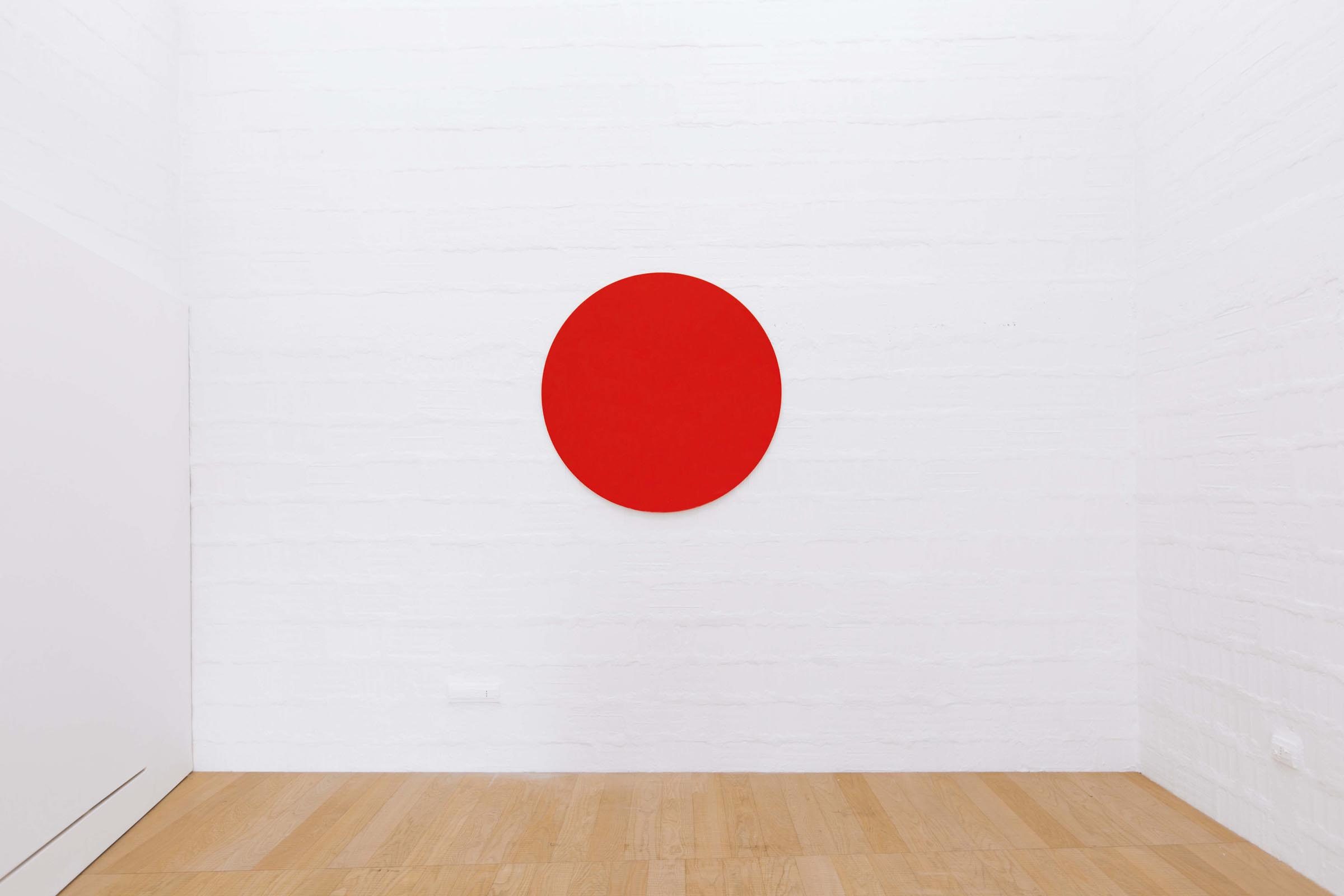

La Galleria Massimodeluca ospita due personali concomitanti di Matteo Attruia, poiché, evidentemente, una sola mostra non era sufficiente a placare il furore espositivo dell’artista, il quale ha nei mesi scorsi concepito un’inedita e beffarda doppia personale, o, potremmo dire, una bipersonale con se stesso. A Flower for Piet e Sold Out nascono infatti come due differenti progetti a partire dalla particolarità architettonica della Massimodeluca di essere costituita da due vani distinti, a ciascuno dei quali, per l’occasione, si ha accesso separatamente, come se la galleria avesse subito uno sdoppiamento spaziale. Attruia ha così concepito due mostre distinte, ognuna con una propria logica concettuale ed allestitiva. In tale operazione si sommano così, in forma volutamente ambigua, l’aspetto dell’ambizione ad esporre che ciascun artista naturalmente ha (e che Matteo Attruia denuncia in forma autoironica, essendone egli stesso vittima) e insieme l’ineludibile necessità intellettuale di esprimersi in un un progetto che possa essere incisivo e significativo.

Benché non sappia alcun ché della mostra, o solo qualche elemento per sommissimi capi, sono stato l’estensore del comunicato stampa che correda la mostra, eccettuata la parte dedicata alla mostra A Flower for Piet, scritta da Nico, ma sempre con con l’intento di non svelare a me – ma anche al visitatore – il contenuto della mostra. Quindi ho scritto di qualcosa che non sapevo o che al massimo avevo potuto intuire, ma non certo possedere intellettualmente nella forma e modalità che sarebbero d’uopo in queste situazioni (perdonate l’arcaica formula «d’uopo», ma non ne trovavo una più adatta).

Però questa confessione tenetevela per voi. Vi sarei grato, infatti, che non raccontaste in giro il fatto: sia perché sono una persona seria che crede fortemente nel proprio lavoro e non vorrei essere mal giudicato, sia perché stimo la ricerca di Matteo ed il lavoro di Marina. Intesi?

Fuori della galleria

All’inizio di settembre Attruia ed io ci incontrammo in galleria con Marina. Discutemmo alcuni aspetti della mostra, gli orari, i supporti informativi ed i dettagli organizzativi, anche rispetto al lavoro dell’ufficio stampa (Casadoro-Fungher, che segue la galleria sin dalla sua nascita) e all’allestimento, di cui non mi sarei occupato, sempre per il motivo spiegato sopra: la mostra l’avrei vista naturalmente solo al vernissage.

Alla fine dell’incontro Marina ci lasciò soli per qualche minuto e Matteo uscì nel terrazzo a fumarsi un sigaro. Lo raggiunsi e, vedendolo pensare/bighellonare appoggiato al muro di mattoni mi venne l’idea di fargli una foto tra le due entrate della galleria. Ne venne fuori un’immagine che poteva essere esemplificativa della condizione d’incertezza dell’artista, ma anche della sua voglia di mostrarsi protagonista. L’artista è ritratto fuori della galleria – non cioè dentro dove solitamente le opere sono ospitate, il che può alludere anche ad un ruolo di outsider nel sistema dell’arte – in bilico espressivo e filosofico tra i due spazi, e in una condizione di spleen esistenziale, ma con la consapevolezza di una possibile soluzione a portata di mano. Come Socrate, ma al contrario di tanti altri artisti chiacchieroni che millantano di essere sapienti, Attruia umilmente sa di non sapere, ed è conscio che questo dà a lui un vantaggio espressivo incalcolabile.

Aspettative

Ignoro quale sia il contenuto profondo di Sold Out, ho sentito casualmente parlare di opere da portare al corniciaio, ma non so se questo fosse riferito a questa mostra oppure a A Flower for Piet, come è più probabile. Io, nella mia testa, mi sono raffigurato una mostra quasi vuota, che si rivela all’osservatore solo dopo qualche momento, necessario per connettere le informazioni. Immagino che sia una mostra anticontemplativa, in cui le opere non vadano lette nei dettagli o nella loro carica espressiva, quanto piuttosto un insieme (incoerente?) di lavori che hanno però qualcosa in comune, ma in forma sfuggente, non istantaneamente comprensibile. L’elusività e l’inafferrabilità sono poi condizioni psicologiche ricorrenti nei lavori, e forse anche nel carattere, di Attruia. Frequentemente le sue opere giocano proprio sulla dissimmetria informativa tra artista e fruitore, per cui quest’ultimo può inconsapevolmente avvertire una momentanea e piacevole sensazione di inadeguatezza, che poi rapidamente scompare.

Non ho maturato delle aspettative sulla mostra, ma non penso che essa non sia formata da opere collocate nella galleria con un criterio diegetico, dato che non ho mai visto nell’artista alcuna necessità di strutture emotive o sviluppi narrativi complessi: non immagino quindi ci sia un criterio d’ordine, un’organizzazione lineare o climax. Mi sono chiesto, inoltre, se la mostra possa essere costituita di un’unica opera, ma questo sarebbe apprezzabile solo se in concettuale contrapposizione all’altra (vuoto/pieno).

Negli ultimi giorni ho pensato anche che Sold Out, in forma cattelaniana, possa non avere alcuna opera, giocando sulle aspettative dei collezionisti e dei visitatori in primis, e poi su tutti gli altri attori del sistema dell’arte. Sono incerto, e mi godo questa piacevole sensazione fino al momento dell’inaugurazione. Di certo, quando tutto mi sarà chiaro, avrò il bicchiere in mano.

Paradossi

La pratica artistica di Matteo Attruia è caratterizzata dal paradosso e da una ricercata ambiguità interpretativa, che si esplicita frequentemente in un approccio ironico, tragico o noncurante. È l’ambivalenza, la polisemia che smette di essere un pregio per diventare un labirinto che non si riesce ad attraversare, una delle sue più importanti cifre stilistiche.

Feci conoscenza di Matteo Attruia nel corso del 2009, quando venni contattato da lui per il suo progetto per il concorso di scultura realizzato a Villa Manin: in quell’occasione aveva chiesto ad artisti e professionisti del sistema dell’arte di suggerirgli un’opera per il progetto, dato che lui stesso non si riteneva all’altezza. Di lui mi aveva parlato l’amico curatore Guido Comis, ma non conoscevo la sua ricerca e lo avevo sporadicamente incontrato, come spettatore di qualche mostra. Proprio in quei mesi ricevetti da lui una lettera anonima che era stata composta impiegando lettere di giornale ritagliate e incollate su un foglio di carta velina, come da copione poliziesco anni Settanta. Il contenuto della lettera era questo: «Caro Daniele ti conviene organizzare una mostra di Matteo Attruia e velocemente!». Conteneva ipoteticamente il nome dell’estorsore che avrebbe tratto beneficio dalla mostra, la quale però, in linea teorica, avrebbe potuto portare un vantaggio economico anche al ricevente. E, inoltre, mancava la reale minaccia: cosa sarebbe capitato se non avessi dato seguito alla sua richiesta?

In realtà era un’opera regalata (altro elemento che contraddice l’elemento del possibile danno che avviene con una minaccia) e paradossalmente una richiesta di attenzione, di cure o di un confronto diretto: era, in primo luogo, una forma per rivendicare un riconoscimento o un posto, anche piccolo, all’interno di un sistema cui egli non era certo di appartenere, una modalità interrogativa rivolta a chi un ruolo lo aveva già. La lettera anonima contenente una minaccia giocosa è una modalità che Attruia ha messo in pratica, con particolare frequenza e non del tutto disinteressata generosità, nel confronto di collezionisti, galleristi, curatori, direttori di museo, ma anche semplicemente ad amici.

Paradossi sono poi quello del Vendo oro, insegne realizzate con la grafica a buon mercato dei negozi compro-oro (che allude all’opera come materiale prezioso prodotto dall’artista e alla sua stessa condizione nella società), e, soprattutto, quello di Courtesy of the Artist, in cui l’artista con lo scalpello incide sul muro la scritta che dà il nome dell’opera: è un lavoro in cui l’artista concede qualcosa al collezionista (l’opera) appropriandosi in realtà di un suo muro, che viene danneggiato dal suo agire. Molte sue opere, infatti, mettono il destinatario finale nella condizione di essere prigioniero di una contraddizione non risolvibile. A cavallo tra astuzia e ingenuità, tra sorriso e inquietudine, in uno stato di incertezza, in oscillazione tra essere felice e sentirsi beffato.

Umiltà

La questione relativa al sentirsi o non sentirsi all’altezza del proprio ruolo, che è diverso dall’esserlo o non esserlo, è una delle tematiche intellettuali – ed esistenziali – ideologicamente più significative e prodighe di risultati di tutta la ricerca di Attruia. La francescana debolezza, l’umiltà di colui che reputa i propri mezzi e le proprie dotazioni inferiori a quanto sarebbe necessario, quando opportunamente rivendicata, diventa un punto di forza perché non solo fa abbassare le aspettative e l’aggressività degli altri nel caso di contesti competitivi, ma allo stesso tempo consente, a colui che la rivendica, di approfittare della disponibilità e dalle competenze altrui (ad esempio amici, vicini, colleghi, ecc.).

Ma essere umile chiamando in causa gli altri permette di condividere il proprio lavoro, i propri dubbi e, in parte, i propri successi. È una sorta di forma di autorialità postmoderna e condivisa, in cui i confini tra il sé e gli altri vanno negoziati e stabiliti di volta in volta, senza particolare affanno. In questo modo l’umiltà è prima di tutto un’arma relazionale, la quale, opportunamente impiegata, favorisce i processi collaborativi e stimola la percezione dell’artista e del suo ruolo sociale, non tanto come soggetto superbo che si pone fuori dall’ordinario, bensì quale amichevole acrobata circense sul monociclo, a cui le palline da tennis cadranno sicuramente.

L’umiltà nasce infatti anche dall’autoironia: è un modo per prendersi in giro, per riconsiderare la propria posizione e le proprie idee in una chiave non strettamente rigida ed autoreferenziale, in una forma più morbidamente di compromesso. Per Matteo Attruia, in ultima istanza, la parola io non è quindi mai preceduta dalla lettera «d», e, se scherzosamente lo fosse, sarebbe solo per mettere se stesso, per contrappasso seppur con distacco signorile, ancora più in basso.

La parola

Nella produzione di Attruia è ricorrente l’impiego della parola scritta, sotto forma di neon, insegna luminosa, targa commemorativa, cartello stradale. In ciascuno di questi impieghi le opere non sono dotate di un’estetica originale e propria, ma riprendono le medesime caratteristiche grafiche e dimensionali di dispositivi che già esistono e possiedono una funzione. L’uso della sua parola, potremmo dire, si sovrappone alla realtà degli oggetti, e ne è in qualche modo la parafrasi non-ordinaria, che è frutto di un pensiero laterale, derivativo o deviante (si veda il caso di Bau Bau, in cui la celebre insegna Bauhaus in font bastone collocata sull’edificio principale della celebre scuola di design di Dessau, viene corretta raddoppiando la parte «bau», che ribadisce due volte il verbo che significa in tedesco «costruire», ma fa riferimento ambiguamente al verso del cane e al «babau», il mostro immaginario che viene usato per mettere paura ai bambini).

Tutta la sua poetica espressiva è fortemente caratterizzata dalla dimensione linguistica, che può essere ricondotta ad una dimensione letteraria raffinata, in parte dovuta alle tante frequentazioni letterarie dell’artista. Attruia, infatti, è un forte lettore e la sua libreria di casa, oltre che a un inconsapevole automonumento, potrebbe essere considerata una sorta di alter ego in forma cartacea. Mi è capitato più di qualche volta di schernirlo scherzosamente invitandolo ad abbatterla fisicamente, citando Carmelo Bene che, con il suo atteggiamento di sfida intellettuale, diceva che i libri vanno scritti e non letti. Anche se le cose che possiedi finiscono col possederti, come ammoniva Chuck Palahniuk, questo difficilmente accade, poiché fortunatamente la letteratura dà la libertà di un percorso non lineare, consentendo di discutere il ruolo e le aspettative di ciascuno. Di certo la letteratura, anche quando è metabolizzata e agisce mentalmente in forma nascosta, è stata una fonte intellettuale ed esistenziale costante per l’artista, il quale, non a caso, ha tatuato sul suo corpo il ritratto di svariati scrittori.

Furbizia

La furbizia, come riporta il dizionario Treccani, è la dote di colui che è «accorto nel fare il proprio tornaconto, nell’evitare di cadere in inganni e tranelli e nel cavarsela da situazioni imbrogliate o pericolose». L’opera di Attruia è così furba, doppiamente: nei confronti di egli stesso come artista, perché anche nelle più inimmaginabili situazioni egli riesce a trovare il bandolo della matassa, e se non c’è, egli sa sapientemente fingere di averlo trovato; e, poi, nei confronti dello spettatore, perché mostra e denuncia alcuni degli inganni che l’apparenza, il pensiero ordinario ed il rispetto pedissequo della gerarchie gnoseologiche possono tenderci. Come nella pallacanestro, se lo schema non funziona, si cambia.