Jacopo Mazzonelli

Caos

Sanzeno, Casa De’ Gentili

aprile ― maggio 2010

Un pensiero che fa rumore

Daniele Capra

Il pensiero non è la riproduzione intellettuale di ciò che comunque esiste. Finché non si interrompe, il pensiero ha salda presa sul possibile. Il suo carattere incontentabile e la sua indisponibilità a farsi soddisfare rapidamente e facilmente respingono la saggezza stolta costituita dalla rassegnazione. […] Il pensiero aperto punta oltre se stesso. [1]

La capacità di generare nuove forme in campo della musica d’arte (quella che erroneamente viene categorizzata “classica”) sembra completamente essersi sopita dopo la sbornia delle avanguardie del Novecento. In maniera particolare nemmeno le grandi sperimentazioni degli anni Cinquanta-Sessanta e l’aleatorietà hanno nel complesso cancellato quelle modalità compositive che si sono cristallizzate tra Settettecento ed Ottocento. Gli schemi strutturali su cui è modellata la musica sono cioè rimasti nel complesso ineludibili, sia che vengano adottati che, per contrarium, si decida programmaticamente di non prenderli in considerazione. In un sperimentalismo esasperato, seppure attraente nella sua intima fragilità, si sono cancellate – senza apparente opportunità alcuna di ritorno – le possibilità di sviluppare nuovi codici. Inevitabilmente al grande sferragliare di menti e concetti non è seguito un puntuale riscontro nella realtà, con l’effetto che la musica contemporanea di ricerca langue in difficoltà, e, ahinoi, con il respiro troppo corto. Ma soprattutto molte persone che hanno ricevuto una formazione musicale hanno rivolto la loro attenzione altrove, in maniera particolare all’arte, dove hanno trovato possibilità creative prima sconosciute. È quello che, ad esempio, è capitato presso il Black Mountain College a John Cage, il quale dopo le esperienze di musica seriale ha gettato gli occhi altrove, in un terreno liminare di confine tra arte performativa e musica. Ed è quello che, in forma assolutamente diversa nella sostanza ma simile nella modalità, è capitato a Jacopo Mazzonelli.

L’artista trentino infatti ha ricevuto una formazione musicale fortissima, ma è impossibile non rilevare come stia portando altrove il suo campo d’indagine. La circonferenza prodotta dal sasso gettato nello stagno lo sta infatti traghettando in un contesto differente, mentre lui sta vivendo il fecondo momento transitorio in cui la sperimentazione avviene in ogni direzione e non è soffocata dalla sicurezza del mestiere, come testimoniano le opere ibride (o meglio sarebbe dire anfibie) pensate e realizzate per Caos, che sono collocate in un contesto – come Casa De Gentili di Sanzeno – fortemente caratterizzato dalle sedimentazioni della storia.

Un rumore cadenzato, un rintocco sordo e soffocato di una campana o qualche strumento simile. Ogni due secondi un tonfo lugubre, come di una persona che cade dalla sedia colpita improvvisamente da un infarto: un suono che potrebbe stare in uno dei Racconti del mistero di Edgard Allan Poe o tra il vuoto spinto di Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni.

È accolto da questa fastidiosa presenza sonora l’osservatore che sale le scale della residenza trentina in cui è allestito Organico di Mazzonelli. Ma non è uno speaker a diffondere l’improbabile tappeto sonoro bensì una carcassa sventrata di pianoforte, collocata dietro una ringhiera. Lo strumento ha solo la cordiera, essendo stata completamente rimossa la parte anteriore, mentre dietro c’è evidentemente un meccanismo che lo percuote sulle assi di legno della cassa armonica. Una lampadina, fioca, collocata di fronte alle corde, illumina chi guarda e talvolta dà l’impressione di scuotersi leggermente ad ogni colpo, e viene voglia di andare a vedere cosa ci sia dietro, nascosto agli occhi. Il dispositivo che genera il rumore è semplice: un motorino elettrico alimentato da un batteria da auto trasforma l’andamento circolare nel movimento percussivo di un martello. Al botto sordo sul legno si aggiungono gli armonici della corde libere, ma è quasi impossibile scomporre i due componenti, tanto l’uno si innesta e si fonde nell’altro. È una meccanica lo-fi, da hobbysta della domenica, senza alcuna apparente raffinatezza formale. Un bicchiere illuminato e contente un liquido giallo vibra anch’esso in concomitanza dei rintocchi.

L’intervento lascia interdetti, sembra un lavoro sulle potenzialità ambientali del suono, quasi uno sfogo onanistico delle capacità sonore del vecchio pianoforte. In realtà invece è solo – per dirla con un linguaggio musicale – la fine dell’esposizione con l’enunciazione dei temi, ossia la prima sezione della forma sonata in cui vengono presentate tutte le potenzialità espressive, sonore, melodiche e ritmiche che possono abitare dentro delle idee musicali.

Segue la seconda parte (quella che pomposamente viene definita elaborazione) che, invece, è nascosta e si può capire solo a ritroso, mentre lo spettatore è buttato, dopo un corridoio, in medias res dentro la terza ed ultima sezione.

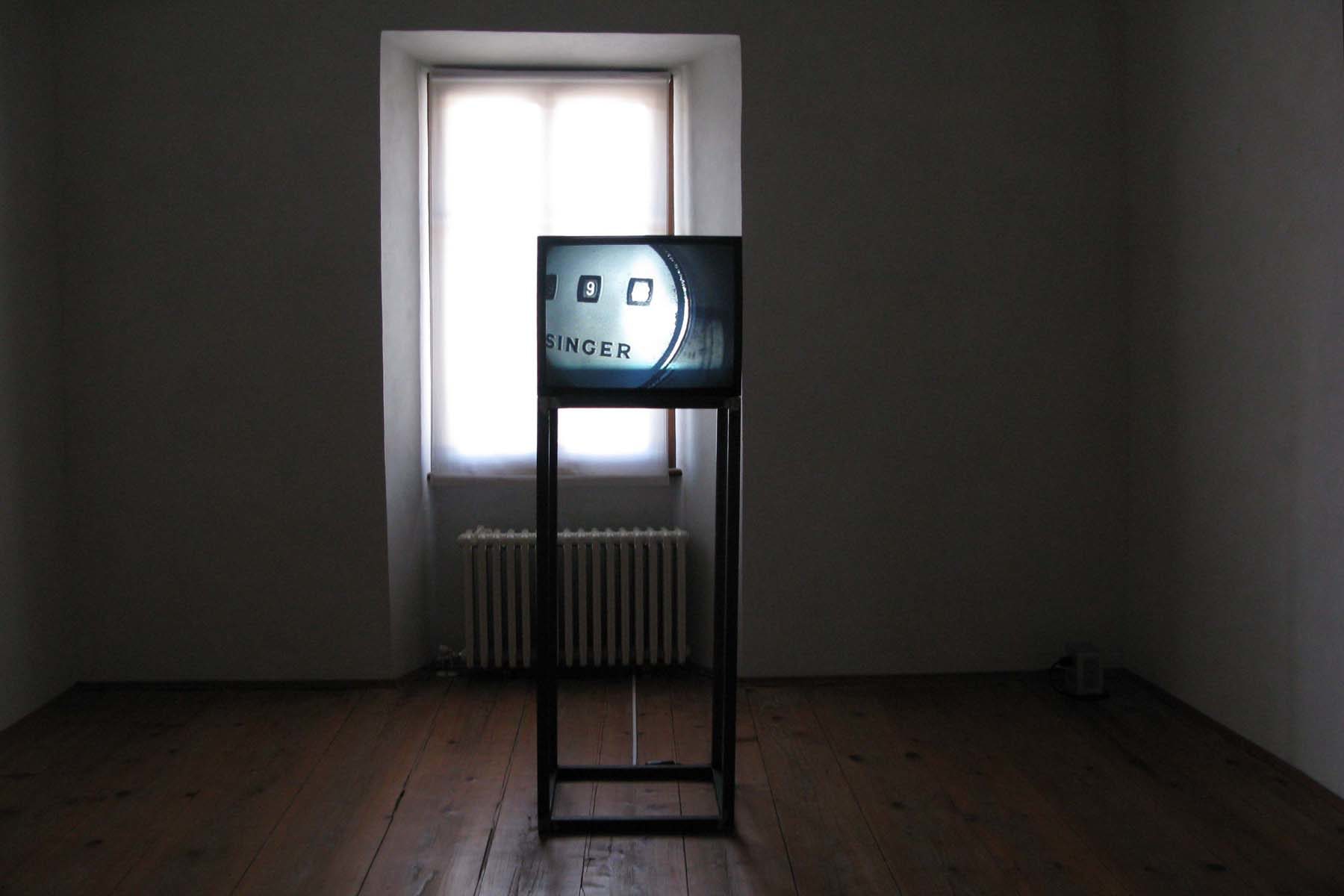

La terza parte (la ripresa) è cartesiana: tre stanze affiancate in ognuna delle quali è montato un monitor su cui viene trasmesso un dettaglio degli elementi in movimento del piano, che si scopre ora, sono filmati da una telecamera. I due monitor laterali mostrano gli effetti della vibrazione nell’inquadratura del bicchiere, e quello centrale mostra una porzione dell’elemento percussivo con un contacolpi che enumera i battiti. È evidente la simbologia dei canali destro e sinistro con le orecchie, mentre il centrale è evidentemente metafora cerebrale.

Vista nelle sua totalità, è così possibile cogliere il valore della seconda parte, in cui le immagini vengono elaborate e trasmesse, benché in forma nascosta: non è possibile cogliere nessuna connessione se non nel suono che unisce e sincronizza il video muto con il suono del pianoforte. Suono che, alla lunga, diventa un’ossessione, se ascoltato attentamente: l’unica via di fuga è quella che il nostro cervello lo equalizzi sotto il livello di attenzione.

Mazzonelli ama infatti sfidare l’osservatore in maniera sibillina (l’annuncio attraverso la curiosità del suono), ama spiazzarlo (inscenando un delitto che non è), condurlo altrove (rivelando la verità) per poi far pesare l’ossessione della ricerca (l’elemento ansiogeno del rumore reiterato). Ed è consapevole, in questo gaddiano groviglio alla ricerca della verità, di sferrare dei colpi micidiali.

Words è un’opera parlante. Un’opera che è in senso lato sinestetica, che mischia le carte visive, audio e concettuali. È costituita da un semplice paio di occhiali rotondi in filo metallico, con due piccoli altoparlanti al posto delle lenti. In loop una voce scandisce un cortissimo elemento dialogico tratto da un’intervista. Domanda: “In generale lei diffida delle parole?”. Risposta “Certo, non accetto le parole se non nella loro accezione poetica: cioè il loro suono, la loro musica, senza nessun rapporto con il loro senso”. Frase piacevolmente condivisibile nella sua decadente sottigliezza, se non contenesse lo stesso ambiguo grado di verità delle note affermazioni di Epimenide sui compaesani di Creta: ha cioè il difetto di predicare qualcosa riguardo a sé stessa, mostrando la paradossale aporia a cui possono condurre le parole. E ovviamente il più ludico e sottile degli artisti concettuali – Duchamp, era lui ad aver rilasciato l’intervista – lo sapeva benissimo.

Una degli elementi di interesse di Words è la sua natura estremamente contraddittoria, tra essere strutturalmente fragile, minimale, e nel contempo sviluppare una riflessione potente sul senso del linguaggio. Utilizzare le parole solo “nella loro accezione poetica”, in senso cioè esclusivamente connotativo, significa sostanzialmente decretarne la loro inutilità, la loro incapacità a descrivere e predicare il mondo: se spingiamo sul pedale dell’acceleratore nel considerare la loro bellezza esterna, quella percettiva, arriveremo a celebrarne l’intimo funerale. Nel momento infatti in cui cioè la parola è usata solo per le sue proprietà sonore essa stessa smarrisce il suo senso, perde il motore primo che sostiene la sua necessità di esistere. Se la procedura enunciata da Duchamp fosse condotta fino in fondo arriveremmo quindi alla spassosa (e farsesca) condizione di poesia metasemantica, in maniera non dissimile da quella teorizzata da Fosco Maraini [2] che trova uno dei massimi esiti ne Il lonfo.

Words è allestita sopra svariate risme impilate di carta bianca, riferimento evidente alla parola che perde la propria capacità di dire nero su bianco, di definire in forma univoca. L’estetica è minimalista, mentre il volume della traccia sonora, piuttosto basso, costringe l’osservatore ad accostare l’orecchio, anche se la tentazione più grande è quella paradossale di indossarli – ridicolo nel ridicolo – per sentire forte e chiaro quello che il vecchio e saggio Marcel aveva immaginato.

L’opera di Mazzonelli è di fatti molto frequentemente alimentata da pensieri laterali, da campi d’indagine curiosi e mai adeguatamente sondati, in cui la sovrapposizione e stratificazione di layout concettuali avviene per gradi incrementali sempre più distanti dall’origine (come capita ad esempio nell’abitudine di ricorrere a materiale e strumenti impiegati nella musica, privati però dalla loro funzione originaria). La definizione dei campo d’indagine è soggetta cioè alle modulazione e permutazioni che classicamente abitano il tessuto musicale, seppure con differenzi evidenti, in primis la capacità di essere stimolato dalle variabili ambientali senza ricercare l’adeguamento ad uno standard fissato. Anzi lo standard va inteso come nel jazz, ossia come melodia nota da cui l’artista parte per proporre in affondo il proprio assolo: non c’è spazio per la forma, ma il discorso si compie per successive elaborazioni, per amplificazioni, per allontanamenti ed avvicinamenti. Non rimane all’osservatore che tendere l’orecchio per sentire i futuri pensieri. Anche prima che facciano prepotentemente rumore.

[1] T. W. Adorno, Critical Models, Columbia University Press, New York, 1998, p.292.

[2] F. Maraini, Gnosi delle fanfole, Baldini & Castoldi Editore, Milano, 1978-1994.