Giovanni Morbin

Something Else

Rijeka (HR), MMSU Museum of Modern and Contemporary Art

ottobre ― novembre 2014

Daniele Capra

Quando a venire ucciso è chi non da solo lottava, il nemico ancora non ha vinto.

Bertolt Brecht [1]

Premessa I

Che cos’è il fascismo? Perché ha ancora senso discuterne l’attualità sorpassata la soglia del XX secolo? A darcene la definizione cartesiana è uno dei più sottili intellettuali del Novecento, Noam Chomsky, che negli ultimi anni ha analizzato con particolare raffinatezza le logiche dei gruppi di potere e delle lobbies che maggiormente incidono sulla gestione del mondo. Il linguista descrive come fascista qualsiasi «ideologia basata sulla dominanza, sull’egemonia e sulla supremazia dell’individuo sull’individuo, spinta da qualsiasi ragione o necessità, e frequentemente alimentata da informazioni false o manipolate» [2]. In maniera molto acuta Chomsky sposta il concetto di fascismo dalla politica al campo delle relazioni e dell’etica: la tendenza alla sopraffazione e alla dominanza può includere infatti qualsiasi sfera dell’azione umana, dalla cultura alla scienza, dall’economia alla politica, dall’informazione al comportamento individuale. Il fascismo si rivela così come un fenomeno molto più pervasivo di quanto a prima vista possa sembrare, e che sfugge alle classificazioni utilizzate dalla politologia e dalle scienze sociali per investire tanto il lato pubblico dell’agire umano, quanto la sua intimità e la sua interiorità. E in questa ottica si pensi ad esempio alla cruda e visionaria intuizione di Pasolini, che scelse il nord Italia occupato dai nazifascisti per ambientare il suo sconvolgente Salò o le 120 giornate di Sodoma, in cui l’amoralità dei quattro sodali è metafora dello sfacelo politico in cui languiva il paese.

Contrariamente a quanto potrebbe indurci a pensare il superamento degli eventi del fascismo storico, risulta quindi fondamentale considerare come il fascismo sia mutato in una tendenza antropologica che porta a comportamenti molto differenti da quelli teorizzati da questa ideologia nel Novecento. Si possono vederne esempi in campo economico, dove il capitalismo più estremo e la finanza incontrollata sono diventati religione di stato, ma anche nei rapporti interpersonali, come pure nei desideri indotti delle masse, piegate sui modelli proposti dai media e dalla società dello spettacolo a pensiero unico. Inevitabilmente l’idea di dominanza si è dimostrata così seducente ed inarrestabile da contagiare in modo subdolo, sottocutaneo e virale, ogni attività umana.

Premessa II

La figura di Gaetano Azzariti è esemplare di come la questione fascista sia stata affrontata in Italia nel dopoguerra. Grazie alle coperture avute da più parti politiche, il suo caso e la sua condotta risultano sostanzialmente sconosciuti all’opinione pubblica del Paese. Azzariti, dopo aver fatto carriera come giudice negli anni Trenta, lavora a Roma come giurista presso il Ministero della Giustizia. Convinto fascista, aderisce nel 1938 al Manifesto della razza e diventa presidente del Tribunale della razza istituito presso il ministero. Si occuperà quindi anche di portare avanti quelle vergognose norme discriminatorie nei confronti degli ebrei, a favore di quella che viene chiamata «la grande razza italiana». Azzariti – che diventa ministro sotto il governo presieduto da Badoglio tra il 1943 ed il 1944 – dopo la guerra viene chiamato da Palmiro Togliatti come collaboratore, e diverrà successivamente giudice della Corte Costituzionale.

Per il suo ruolo infame in un paese normale Azzariti sarebbe stato processato ed impiccato subito dopo la guerra, o quanto meno condannato all’ergastolo. Lui, come molti altri, ha invece continuato a lavorare nelle istituzioni e a rappresentare lo Stato. Ciò che stupisce in questa storia è che, contrariamente a quanto venne svolto in altri paesi d’Europa, l’Italia non si è mai preoccupata di defascistizzarsi. La repubblica italiana non nasce quindi, come si sente dire, dalle ceneri del fascismo: quelle braci ardevano ancora e probabilmente non si sono mai spente.

Premessa III

Uscita per la prima volta nel 1959, Somethin’ Else è una canzone scritta da Eddie e Bob Cochran e da Sharon Sheeley. La canzone, che risente molto del clima rockabilly di quegli anni, ha un testo forse scontato ma una linea melodica piacevole. Il singolo funziona, senza però raggiungere i vertici delle classifiche. Saranno i Led Zeppelin invece a darne una versione più graffiante dieci anni dopo, ma la canzone diventa un successo nel 1979 con i Sex Pistols e Sid Vicious, che la trasformano in puro punk situazionista e la fanno uscire come singolo. Passeranno meno di sei mesi da quella registrazione e Vicious morirà di overdose negli Stati Uniti, appena uscito dal carcere.

La copertina del 45 giri viene realizzata da Jamie Reid – artista dalle simpatie anarchiche che collabora frequentemente con la band – che ritrae Sid Vicious in giubbotto di pelle, catene e maglietta rossa con la svastica, mentre si presenta alla porta. È il simbolo del punk: casualità, tendenza al situazionismo, provocazione e tanto vomito sul mondo.

Premessa IV

La scoperta del corpo e della sua cura è una delle pratiche con cui si sono misurati tutti i totalitarismi dell’ultimo secolo (seppure con modalità differenti), e non certo per un’attenzione alla salute fisica. Il corpo – insieme all’architettura – è luogo in cui l’ideologia politica prende forma materica: è cioè lo spazio di ingombro del più piccolo ingranaggio della società.

Come scrive Boris Groys, «il fascismo in Italia italiano ed il nazismo in Germania adottarono il programma artistico di fare del medium corpo il messaggio, e resero tale messaggio politico. Non lo supportarono con ideali, teorie e programmi, ma con il corpo di atleti, combattenti e soldati» [3]. Il corpo mitizzato degli eroi sportivi e dei patrioti è il modello cui ispirarsi, è l’esempio che la massa deve seguire per essere in linea con i dettami del regime. È ideologia condensata in sangue, sudore, coraggio.

La biologia di un’opera

Concetti di ordine politico-processuale e contenuti di natura estetico-percettiva delineano due campi di ricerca artistica che frequentemente vengono messi in contrapposizione, tanto da critici o curatori di formazione marxista che prediligono artisti che lavorano su temi di ordine politico, quanto da coloro che invece preferiscono una ricerca dagli esiti formali(sti). Tale suddivisione manichea ha prodotto spesso un riconoscimento solo di opere che stanno agli antipodi di tale classificazione, mentre ricerche più ibride e complesse sono state ignorate a favore di un’arte esasperatamente politica e retorica, o di un concettuale estetizzante e, in ultima natura, senza concetto (il che si delinea come pensiero debole). L’effetto è ironico e paradossale: guardando in maniera strabica gli estremi si è ignorato tutto quello che c’era di mezzo.

La realtà fenomenica è fortunatamente molto più sfumata di quanto possa suggerire l’adozione di un criterio tassonomico, come testimonia la ricerca condotta da Giovanni Morbin. Il suo lavoro è infatti esemplare di come sia possibile combinare un’attenzione alla natura processuale con una tensione verso la forma: la sua ricerca è infatti frutto di un’ibridazione, di una combinazione tra elementi disomogenei in grado di produrre un effetto complesso, come accade nei processi biologici. Non a caso molte delle sue performance o delle suo opere sono concepite da lui stesso come «ibridazioni», come dispositivi in grado di produrre effetti che vadano oltre la somma algebrica delle sorgenti che le hanno prodotte. E, poiché la parola «ibridazione» contiene intimamente inoltre l’idea di «azione», vi è sotto l’idea che l’opera non sia immobile e chiusa, ma un elemento in grado di produrre effetti sull’osservatore, anche mettendolo in una condizione di disagio o pericolo.

L’opera di Morbin non è in ultima istanza una pianta decorativa da giardino che fiorisce in primavera stupendo per la propria bellezza, quanto una siepe dalle spine aguzze collocata in un luogo di passaggio, pronta a graffiare chi non esercita le dovute attenzioni, anche quando la sta innaffiando o le sta prestando le proprie cure. L’opera è un monito rivolto allo spettatore a non distrarsi, a non abbassare la soglia dell’attenzione, a non esercitare un’azione – di qualsiasi natura – sovrappensiero (si pensi ad esempio alla pericolosità di Forza Nuova o de L’angolo del saluto).

Un (anti)fascista antiretorico

Fioriera è una fioriera di acciaio, fatta a svastica, funzionalmente compiuta. Sugli elementi orizzontali infatti vanno collocati dei fiori decorativi (tra cui l’edera e i nontiscordardimè [4]). L’opera fu uno scandalo alla sua presentazione alla fiera Artissima, poiché, in mala fede, fu intesa da un gallerista di religione ebraica come un lavoro nostalgico.

Forza Nuova è un partito di estrema destra di ispirazione neofascista, molto attivo e combattivo. Ma è anche un’opera di Morbin, una scultura metallica in ottone con la forma di un proiettile che esce dal muro, particolarmente pericolosa.

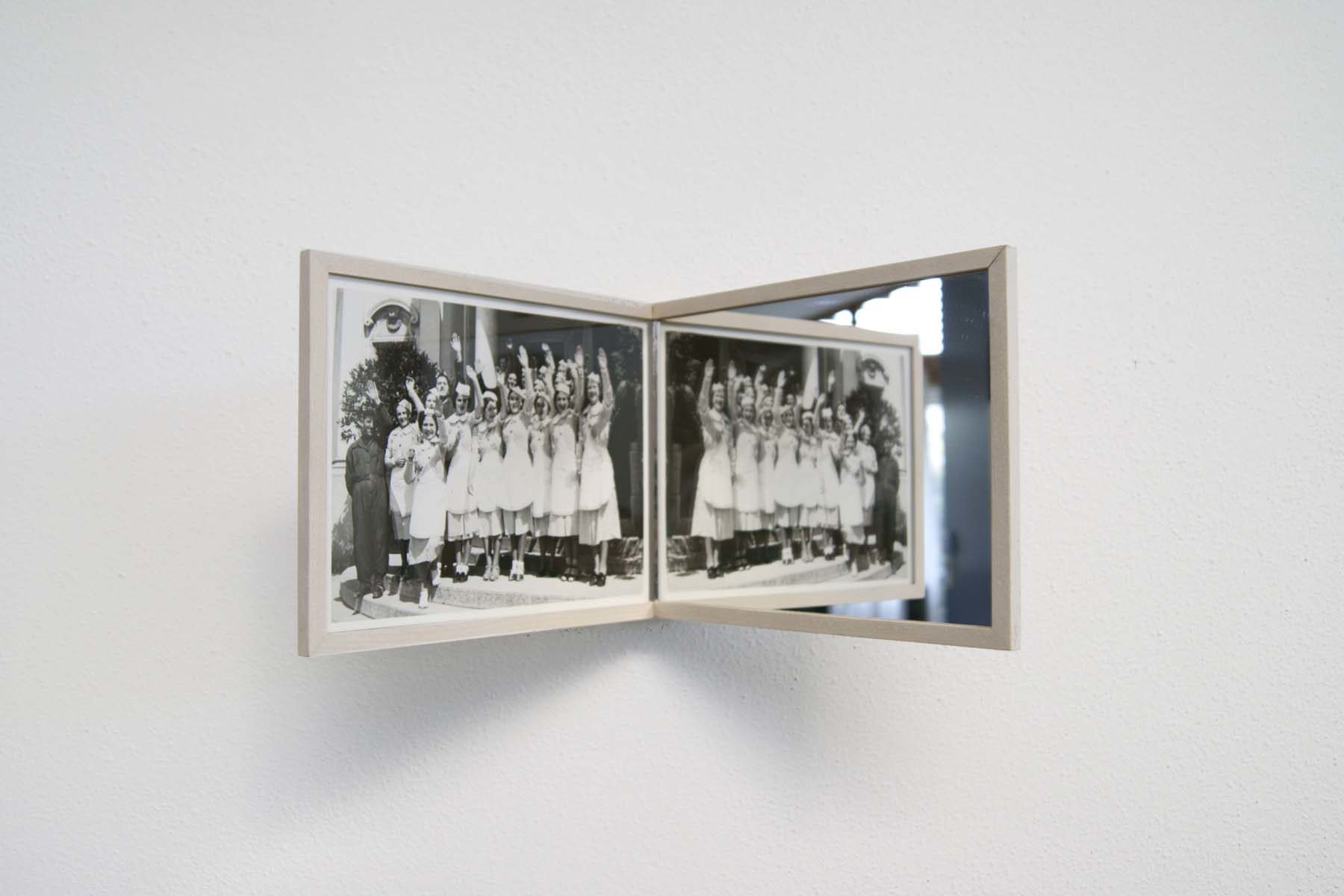

Me è una performance in cui l’artista gira su se stesso su di uno sgabello, cercando di pronunciare la dichiarazione di guerra di Mussolini del giugno 1940. Morbin ruota, come una scultura futurista, fino a quando riesce a scendere dallo sgabello e a stare in piedi. A quel punto corre verso un muro e scrive una «M» maiuscola (emblema di Mussolini e, intimamente, di Morbin), affiancandola con una «e» minuscola arrivando a comporre la parola «Me». L’angolo del saluto è invece una serie di opere (collage ed una scultura) pensate da Morbin a partire dal saluto fascista con il braccio destro, che egli stesso reitera in una performance realizzata a Rijeka – la Fiume di Gabriele D’Annunzio – in cui è ingessato e vincolato con il braccio alzato.

Sono tutti lavori che fanno riferimento ad un universo politico reazionario e fascista, cui l’artista non pone visibilmente argine. Evitando di essere enfatico e didascalico, rifiutandosi cioè di indicare il punto da seguire e non palesando la propria posizione, Morbin persegue lo spiazzamento dello spettatore, inducendolo a dubitare delle sue simpatie politiche, in una sorta di volontario dislocamento ideologico (similmente a quanto avviene nel Dada con il cambiamento di contesto degli oggetti). All’osservatore non viene così servita la solita minestra riscaldata moralista, la retorica di chi rivendica alterità o purezza da antifascista, ma piuttosto l’incertezza, il dubbio sulle sue simpatie politiche, senza il minimo tentativo di persuasione morale. Lo spettatore è spinto così ad esprimere la propria opinione personale, l’eventuale adesione o il proprio dissenso.

Le origini di questo atteggiamento non dottrinale da parte dell’artista vanno ricercate in parte nell’amore verso la destrutturazione del punk anni Settanta, che si contrappone alla rigidità ideologica degli stessi anni prodotta dalla politica. Inoltre è possibile cogliere una vicinanza alla libertaria anarchia dei situazionisti, in opposizione ai rigidi statement dell’apparire imposti dalla debordiana società dello spettacolo [5] e alla tendenza all’autocensura praticata anche da intellettuali ed artisti.

Corpo, metafora, comportamento

Le opere de L’angolo del saluto nascono da una riflessione sul volume d’aria creato con il saluto che i fascisti sono soliti scambiarsi, a partire dagli anni Venti, quando si incontrano. Il saluto è una sorta di inconscia scultura modernista e una mise en scène per il pubblico, che può essere interpretata come formalizzazione di un gesto che è pubblico e si vede da lontano (contrariamente, ad esempio, all’azione circoscritta di stringersi la mano). Il suo volume aperto può somigliare ad una scultura dalle infinite dimensioni, che contiene però null’altro che vuoto fisico: un tranello che il corpo ci fa, travestendosi da azione condivisa, da banale abitudine reiterata e priva di pensiero.

Belvedere è un’opera costituita da una classica scarpa da uomo in vitello di produzione artigianale (fatta su misura per il piede dell’eventuale acquirente) e dalla sua scatola. Il tacco è però ben più alto della suola e ciononostante la scarpa riesce a restare in equilibrio. Nel tacco infatti vi è un elemento di metallo che bilancia l’equilibrio garantendo alla suola di essere orizzontale. L’opera è evidente metafora del desiderio di controllo (garantito da un posizione più elevata) connotato al senso di superiorità; ma è al contempo una critica ironica al desiderio di camminare dieci centimetri più in alto degli altri praticato da sedicenti übermensch. È, in ultima istanza, una critica egualitaria – forse anarchica – all’antropologia della dominanza, all’uso del corpo, al grottesco cui il potere costringe i suoi burattinai e anche i suoi burattini.

La bellezza non ci salverà, né salverà il mondo. Nel frattempo mai abbassare la guardia.

[1] In morte di un combattente per la pace, in Bertolt Brecht, Poesie, a cura di Luigi Forte, Einaudi, 2005.

[2] Noam Chomsky Capire il potere, Marco Tropea Editore, 2002, p. 203.

[3] Boris Groys, Art Power, Mit Press, 2008, p. 131.

[4] Si tratta del myosotis, che il molte lingue indoeuropee viene chiamato nello stesso modo: in francese «ne m’oubliez pas», in inglese «forget-me-not», in spagnolo «nomeolvides», in tedesco «vergissmeinnicht». Il fiore scelto dall’artista allude ironicamente al nazismo.

[5] Uscito nel 1967, La società dello spettacolo di Guy Debord è stato uno dei libri di riferimento per l’Internazionale Situazionista.

Daniele Capra

Qualche anno fa hai invitato Giovanni Morbin all’Istituto Svizzero di Roma a presentare una performance. Cos’era che ti aveva colpito del suo lavoro?

Mi era molto colpito allora il fatto che un artista come lui, pur avendo una profondità di pensiero, una maturità di lavoro ed una continuità di ricerca, fosse in qualche modo fuori dai circuiti più frequentati. Ero incuriosito da questa discrepanza tra un artista maturo ed il suo essere in qualche modo periferico rispetto al sistema dell’arte contemporanea.

Quindi la sua lateralità…

C’era una significativa differenza tra quanto il suo lavoro fosse noto e lo spessore di significato della sua opera. Ma l’occasione nasceva anche da una collaborazione con Maria Rosa Sossai, con cui avevamo condotto una riflessione in merito all’autocensura e ai tentativi di superarla. E forse proprio il fatto che questo lavoro nascesse dal fascismo era stato interpretato da Maria Rosa come sforzo mirato a rivelare le zone scure e i comportamenti che hanno a che fare con il nostro passato di italiani, ma anche con la nostra interiorità psichica ed antropologica contemporanea. Penso che per Giovanni – è anche in miei svariati lavori – l’interesse per il fascismo non è rivolto solo al suo essere fenomeno passato, ma è anche un tentativo di svelamento del presente, di zone oscure che sono parte della nostra storia personale, della nostra psiche. Anche se anagraficamente siamo nati ed abbiamo vissuto dopo la conclusione del fascismo come evento storico.

Anch’io ho letto la performance Me come tentativo di eviscerare il fascismo come condizione esistenziale. Benché non lo siano stati tutti politicamente, penso che gli italiani siano stati fascisti in modo interiore, rendendo il fascismo culturalmente e umanamente accettabile. Motivo per cui noi non ci siamo mai defascitizzati e non ci siamo mai liberati da questo padre ingombrante…

Io sono ancora più pessimista. Non penso che sia una questione freudiana con il ripresentarsi disturbante della figura paterna, e nemmeno un fatto attinente alla sfera politica, nella quale è possibile epurare, anche in forma aggressiva, certi elementi nocivi. A mio avviso l’aspetto centrale è che il fascismo nel nostro secolo mette in luce caratteristiche e valori che tutti antropologicamente ci portiamo dentro. Basti pensare ad esempio a quanto rilevava Fabio Mauri in merito al culto e all’esaltazione della bellezza: il fascismo aveva attinto a piene mani per scopi propagandistici a questa retorica – esattamente come accade per la società dello spettacolo – in modo pervasivo, insidioso e subdolo. E per quanto riguarda quest’aspetto non ci sono padri da ammazzare: riguarda tutti. Il lavoro di Giovanni, a mio modo di vedere, non si vergogna di mostrare proprio quegli aspetti che di solito sono oggetto di nostri meccanismi di difesa, di autocensura. Non contrappone quel retorico «io no» al fascismo interiore, cui ci illudiamo di contrapporci, senza riconoscere che in realtà è dentro di noi.

Ma non pensi che si sia stata un’abilità del fascismo di appropriarsi di qualsiasi elemento o simbolo? Mussolini nei suoi discorsi diceva, ad esempio, che «una giornata di sole» era «una giornata fascista»…

Questo era una delle cose di cui parlava frequentemente Fabio Mauri. Lui era nato nel 1924 e, come tutti bambini dell’epoca, era stato balilla; tra l’altro conobbe Pasolini proprio ad uno degli incontri della Gioventù fascista. Mauri, raccontava come fosse difficile accettare la sconfitta della guerra, la catastrofe umana e morale che ne conseguiva, quando nella testa delle persone «anche il sole era fascista».

Il fascismo era in qualche modo una naturale comodità in cui si era inseriti, viscidamente, sin dal sistema scolastico. Nella ricerca di Morbin c’è, a mio avviso, il tentativo di superare proprio questa modalità conformista, che è stata del fascismo storico. Ma è anche successivamente dei fascismi, nel senso di categorie metastoriche…

Il lavoro di Giovanni è un lavoro critico, direi adorniano. Un lavoro che svela i meccanismi e non ci offre soluzioni per il lieto fine, un lavoro che in modo amaro sottolinea l’impossibilità e mostra la pesantezza cui ci piace non prestare ascolto. Il discorso infatti va al di là del fascismo stesso, e può riferirsi a mostrare qualsiasi aspetto che non vorremo vedere. Penso ad esempio alla performance Body Building, in cui egli sta per ore con la mano cementata dentro un muro. Il lavoro è volutamente scomodo, un pugno in pancia rispetto alla volontà di agire, di fare, più o meno eroicamente, qualcosa. Un lavoro che mostra e denuncia l’impossibilità, che svela amaramente l’impotenza, ma nel contempo cerca la libertà dall’obbrobriosa tendenza a mostrarsi felici e negare ogni forma di problematicità che la società si aspetta dagli individui. In questo senso quest’opera è un tentativo di opporsi a quei fascismi metastorici.

Proprio in questa ottica di produrre un lavoro scomodo e pesante mi viene in mente la fioriera fatta a svastica. Quell’opera sottolinea il tentativo di riappropriarsi di un simbolo che ha un’origine ben più lunga di quella nazista e forse il desiderio di sorpassare quel monopolio della memoria e della tragedia che sembra appartenere solo agli ebrei, quasi quel simbolo negativo rappresentasse solo una parte offesa. Trovo stimolante poi che Morbin induca lo spettatore a dubitare del pensiero dell’artista…

Fioriera ha uno strano effetto, perché la combinazione di un simbolo che noi identifichiamo come il male assoluto e la presenza di fiori fintamente innocenti, getta incredibilmente un’ombra di orrore sui fiori. È un’immagine che trovo disturbante, poiché trasforma in inquietante un elemento allegro come il fiore, tipicamente presente nelle case, negli interni domestici borghesi. Mi sembra cioè un lavoro che parla della normalità dell’apparenza, della «banalità del male» di cui parlava Hannah Arendt che è nascosta in tanti simboli, come ad esempio il cagnolino o l’uccellino, usati per darci leggerezza e allegria, per metterci borghesemente in pace. Eppure quella stessa società apparentemente normale è in grado di produrre dei mostri, una storia di orrore. Io provengo da studi psichiatrici, per cui nella mia lettura quello è un simbolo che nasconde l’orrore della patologia domestica, come la psicosi, il disagio, le dipendenze. Io amo i fiori però ne scorgo un uso infido, da addomesticamento decorativo che puzza di finzione, di nascondimento.

Anche Belvedere – scarpa da uomo con un tacco fuori misura, e ciononostante in grado però di stare dritta grazie ad un contrappeso metallico nascosto – sembra rivelare il tentativo psicotico dell’individuo. Ma in questo caso per sentirsi superiore agli altri, di elevarsi dalla massa.

In chiave psicoanalitica trovo inoltre un’analogia tra questo lavoro e L’Angolo del saluto, perché vedo in entrambi un riferimento al tema dell’erezione, alla coazione tipicamente maschile al dover essere. Sembrano entrambi alludere all’ossessione virile verso una forma di permanente priapismo, di erezione continuata ed ostentata: ricordano evidentemente la posizione di un pene eretto e l’ossessione maschile alla prevalenza. C’è poi, nelle due opere, il desiderio all’elevazione, quasi di costruire un’architettura che si opponga alla gravità.

L’angolo del saluto nasce anche dalla constatazione che l’angolo assunto dal braccio delle persone sia un posizione standard, che rende il gesto visibile e comprensibile anche da un certa distanza.

È evidentemente una posizione facile, ergonomica, quasi istintiva. Ricordo a questo proposito come nel film di Leni Riefenstahl Il trionfo della volontà il passaggio delle autorità naziste ingeneri automaticamente nelle persone assiepate lungo le strade il saluto a braccio teso, come se le persone fossero in preda ad un’eccitazione fallica collettiva.

In questo è evidente anche un elemento di coralità: tutti fanno lo stesso gesto insieme, rivendicando la propria appartenenza. Ignoro se la prassi del saluto fosse la medesima anche in situazioni più intime o personali.

C’è in pubblico anche il riconoscimento di una autorità: quando c’è Mussolini sono tutti a salutare alzando il braccio verso di lui, e lui ricambia verso la massa. In occasioni private sarebbe interessante fare uno studio, anche se ormai deduco possa essere solo presuntivo. Potrebbe risultare interessante indagare poi se il saluto fascista fosse fatto anche allo specchio, in modo narcisista e compiacendosi nel vedersi potente.

Sia ne L’angolo del saluto che in Forza Nuova, che sono a mio avviso due sculture in qualche modo futuriste in cui è presente una tensione al movimento, è inoltre evidente una potenzialità offensiva nei confronti dell’osservatore. Nella prima una lama d’acciaio tagliente, nella seconda un proiettile quasi invisibile collocato ad altezza degli occhi. Cosa pensi di questo potenziale offensivo che emerge se lo spettatore – o l’eventuale acquirente – abbassa la propria soglia di attenzione?

Nel lavoro di Morbin è frequente il tentativo di rendere il pensiero materia o esperienza corporea, sia ricorrendo all’ideologia che alla lingua, attraverso l’uso di frasi fatte o soluzioni ad effetto. Al di là dell’ovvio riferimento fascismo/pericolo, io vedo in questo un riferimento alla scultura minimalista attenta alla forma e alla geometria: è come se fosse un monito a considerare la scultura un feticcio comodo e piacevole, da esibire o sfoggiare. Io penso che in genere tutta la scultura minimalista sia molto aggressiva, netta, poiché non considera lo spettatore come parte dell’opera, ma a lui si oppone con il proprio ingombro, sottraendogli fisicamente dello spazio. Le sculture di Michael Heizer, di Richard Serra, Donald Judd, soprattutto dopo i primi anni della loro ricerca, tendano in maniera forte al gigantismo: io leggo nel lavoro di Giovanni la volontà di lavorare nello spazio creando invece volumi immaginari.

Con gesti o strutture esili quindi…

Sì. Mi viene in mente una visita alla Dia Art Foundation, nella sede di Beacon, fuori New York. C’erano in mostra dei lavori di dimensione enorme, massicci e giganti, e poi c’erano delle opere di Fred Sandback, che creava invece delle forme servendosi semplicemente di alcuni fili tesi. Sandback riusciva a far percepire all’osservatore il volume, l’ingombro, senza la necessità della pesantezza della materia. Le sue strutture non era quindi oppressive, poiché veniva lasciato ampio spazio utilizzabile per l’essere umano.

Cosa pensi invece di una scultura minima, ma non minimalista come quel bottone che Giovanni ha realizzato per essere fissato su un indumento e portato?

C’è evidentemente dell’ironia rispetto alla preziosità dell’oggetto d’arte, per il fatto di poter portare la scultura sempre con sé, invece di disporne in un luogo adatto, o in una situazione espositiva (di cui viene smascherata la retorica del mostrare/vedere). Però nel contempo è una riflessione sulle cose della nostra vita quotidiana cui non prestiamo caso: reso prezioso dal materiale, il bottone è emblema di una cosa piccola che richiede un grande sforzo di attenzione.

Anche per il rischio di poterlo perdere!

Pericolo che un oggetto prezioso generalmente non corre, poiché generalmente non capita di portarlo sempre con noi, ma viene custodito in un luogo in cui psicologicamente lo riteniamo al sicuro.

Non so se Morbin condivida questa mia lettura, ma quella scultura-bottone è anche un’opera ironica rispetto al ruolo dell’artista, a ciò che la società ed il sistema gli chiedono di produrre. Benché più costoso, in fin dei conti il bottone ha le medesime funzionalità di qualsiasi altro che può essere comprato in una merceria…

Se si interpreta la figura dell’artista come colui che produce oggetti preziosi è così. Ma suppongo che proprio l’ironia lo metta nella condizione di essere colui che crea oggetti meta-preziosi. Penso che sia Morbin, che io stesso, avvertiamo il lavoro d’artista come tentativo di superamento delle dinamiche che creano i condizionamenti e gli automatismi mentali che producono l’assopimento delle facoltà critiche. Personalmente trovo forse più ironica la performance Attacco bottone con tutti, che mi sembra una parodia dell’arte relazionale e dell’ideologia che la sottende, quella cioè di fare arte coinvolgendo a tutti i costi gli altri. È evidentemente un’ironia molto sottile, rivolta agli artisti che ricercano in ogni modo il pubblico. Me compreso.

Daniele Capra

Perché sei diventato artista?

Dopo diversi fallimenti scolastici, il Liceo Artistico rivalutò la mia identità e diede un significato al mio percorso didattico. Improvvisamente, tutto ciò che prima era negativo, come per magia, si trasformò in pregio. Tutti i miei punti deboli vennero visti come accenti preziosi, particolari che andavano sviscerati, coccolati e sviluppati. La drammatica insensatezza di gesti e pensieri del prima divenne l’inutile necessario. In quel momento, mi sentii finalmente partecipe di qualcosa. Le mie stranezze acquisirono un senso, le mie irrequietudini divennero risorse per una metrica espressiva. Ecco, in quei precisi istanti decisi di fare l’artista.

È stato importante procedere a zig-zag? Sviluppare cioè una linea che viene a tracciarsi per successivi tentativi?

Beh, a dir il vero non ti rendi conto che stai procedendo per tentativi. Mi sono ritrovato, mio malgrado, in ambienti ostili alla mia natura. Ciò che avevo chiaramente in testa era di essere nel posto sbagliato. All’opposto, nell’ambiente artistico mi godevo la ritrovata serenità: potevo giocare e scoprivo via via che molti altri l’avevano fatto prima di me. Che cosa meravigliosa!

Com’è cambiata la tua ricerca dall’esordio ai nostri giorni?

I lavori iniziali esprimevano una forma militante. Cercavo soluzioni formali a sostegno di uno statement nei confronti del sistema artistico. Il lavoro attuale esprime maggiormente un sentire individuale nei confronti del mondo come assunzione di responsabilità diretta. Prima concentravo i miei sforzi per provare esperienze, per testare i miei limiti. Ora sono maggiormente interessato a creare situazioni in cui anche gli altri possano attivarsi. Cerco di offrire idee da usare, idee come attrezzo.

Ma come può una forma essere militante?

Una forma può essere militante se esprime un contenuto a prescindere dal consenso o dal dissenso. Se persegue un obiettivo, un punto d’arrivo anche quando si allontana dai momenti di gratifica. M’incuriosiva l’insolito, la capacità cioè di rimescolare le carte e rimettere in discussione le abilità acquisite. Non mi è mai interessato conquistare il mestiere. Ho sempre pensato che un autore ha la responsabilità di assumersi responsabilità. Ti parlo di quello che sento, non voglio citare ora opere o artisti: sarebbero una marea i riferimenti che dovrei produrre. Ma un nome lo voglio fare, ed è quello di Giorgio Fabbris, un artista che, in un certo senso, mi ha salvato la vita.

Che cos’è invece la forma per te? A quali istanze riferisce? Non pensi che, tanto più in opere che nascono da una rilettura di ciò che abbiamo alle spalle (la storia, l’ideologia, ma anche i gesti individuali), sia solo la modalità visiva provvisoria/transitoria in cui si condensa un processo?

Sono d’accordo. Ma è altrettanto vero che inizialmente la forma delle cose e ciò che ti invita, che ti induce a fermarti, ad evitare che tu proceda oltre senza aver colto nulla. La forma è un abito che si dà a un corpo. E se il corpo manca non si tratta di antiform, ma di moda…

A distanza di tempo continui a riconoscerti nelle forme che hai creato?

Non sono un artista molto produttivo e quando rilascio un’opera è perché ritengo sia giunto il momento di liberare un’idea che si è precisata nel tempo attraverso una forma. Riguardando i miei lavori oggi, non sono molte le cose che modificherei. Certo, si prende una certa distanza dal passato e, producendole ora, alcune opere subirebbero modifiche. C’è comunque un forte coerenza tra ciò che sono e quello che consegno. Non per niente ho intitolato un mio progetto proprio Forme di comportamento…

Pensi che le tue opere abbiano dei temi, degli interessi o delle caratteristiche ricorrenti?

Certo! Molti lavori riflettono sul significato e sul valore della mano come strumento del fare. Altri sviluppano un’intensa relazione tra l’opera e chi la possiede fino a rendere il collezionista partecipe e responsabile del divenire dell’opera stessa. Nelle proposte performative, cerco soluzioni anti-spettacolari che mostrino ciò che sfugge all’occhio, che sembra non esistere. L’apparente inesistenza dell’opera, l’impossibilità di vederla come conferma della ragione artistica sono temi che sento a me vicini. Del resto, è come se dicessimo che l’evoluzione della specie non esiste solo perché troppo lenta per essere visibile.

Ma da cosa nasce il tuo interesse per la performance?

Ho ricevuto una preparazione tradizionale, da pittore. Ma ho anche avuto insegnanti che hanno messo in discussione tutto questo, sia dall’interno che dall’esterno. Negli anni della mia formazione, il dibattito tra oggetto e non oggetto, tra arte tradizionale e strategie alternative era molto forte. Fu in quella situazione che decisi di smettere con la pittura. Rimase però un forte bisogno espressivo che cercai di riconvertire in attività. Iniziai a lavorare con i piedi come conferma che ciò che stavo facendo non era arte: “fatto con i piedi” è un’espressione adatta a ciò che si ritiene fatto male, antigrazioso (boccioniano e punk al contempo). A partire da quel momento focalizzai il mio interesse sul corpo e sui comportamenti.

Devo confessare che l’abbandono della pittura fu un atto inevitabile per me. Mi sentivo come un giocatore di pallone che arriva prima della palla: la pittura era troppo lenta per me. Cercavo risposte pronte, rimbalzi immediati e l’azione era il mezzo ideale per ottenere quello che cercavo.

Non hai mai più avuto ripensamenti?

Sì, forse avrei potuto approfondire alcune cose. Ma, prima o poi, ognuno risponde alla propria natura.

Ci sono state esperienze o opere che consideri errori?

Si, ci sono dei lavori che non rifarei, ma che hanno avuto comunque una funzione precisa. Oggi probabilmente non uscirebbero mai dallo studio, ma nemmeno li distruggerei.

Ci racconti quella performance curiosa in cui sei andato a non vedere una mostra?

Nell’aprile del 1987, la galleria Vivita di Firenze presentò una mostra su Duchamp, un artista per il quale stra-vidi. Reduce da studi prolungati sulla sua opera, intrigato e profondamente influenzato sia dall’uomo che dall’artista, decisi di recarmi a Firenze, col preciso intento di entrare in galleria per non vedere la mostra. Si trattava di un vero e proprio atto di rinuncia al visibile in piena coerenza con le mie convinzioni. Del resto, Duchamp non concesse mai molto alla vista. Perfino le note che scrisse, a completamento e spiegazione del suo lavoro, erano e rimangono molto ermetiche. Che senso aveva quindi offrire il suo lavoro alla visione? Che senso poteva avere visitare e visionare proprio quella mostra? Decisi di farlo in compagnia di un amico, Mauro Roncolato, che poco sapeva d’arte e dell’artista così mi sarei in ogni caso ritrovato nella sua stessa condizione. Per l’intero viaggio tenni gli occhi bendati e fui assistito e accompagnato da Mauro. Durante il tragitto, e precisamente a Bologna, incappammo in uno sciopero del personale. Ci fecero scendere dal treno e ci dissero che potevamo raggiungere Firenze in pullman. I mezzi predisposti per l’emergenza non erano adeguati al trasporto di tutte quelle persone e rischiavamo di non poter arrivare a destinazione. Ironia della sorte, quando videro la mia infermità, ci fecero salire per primi. Giungemmo a Firenze, entrammo in galleria e Mauro iniziò a raccontarmi la mostra. Mi riferirono poi che il personale della galleria ci seguiva con occhio curioso e interrogativo. Dopo la visita guidata andammo all’ufficio postale per spedire una cartolina che recava scritto: MOSTRA! Mauro Roncolato mostra Duchamp a Orbin Giovanni. [*]

Questa performance racconta un po’ come il sistema dell’arte funzioni per successivi abbacinamenti, oltre le stesse intenzioni dell’artista. Un’opera realizzata per essere visibile ma che, per eterogenesi dei fini, finisce per essere non vista dallo spettatore, il quale si rende volontariamente cieco. Tu in quale ruolo ti senti?

Beh… Una cosa può sfuggirci semplicemente perché stiamo guardando da un’altra parte. Non ho mai preteso che il mondo si fermasse per vedere le mie azioni. Nel mio lavoro semplicemente convivo con il resto del mondo. Introduco i miei gesti nello scorrere del giorno. Mi piace l’incontro casuale con l’opera, motivo per cui non ho mai cercato il palcoscenico. E le sviste, poi, vanno di pari passo con i pensieri che attraversano le mie proposte.

Che cos’è per te l’arte? Che cosa deve produrre?

Ho sempre pensato che l’arte e gli artisti debbano rappresentare il proprio tempo offrendo il mondo in un modo che non è mai stato possibile vedere prima. L’arte e gli artisti hanno il dovere di mettere in discussione le abitudini.

È questa la forma di responsabilità di cui parlavi prima? Non sopravvaluti il ruolo dell’artista?

Non credo. Penso che l’artista concorre in maniera socratica alla ridistribuzione. C’è chi sostiene di non essere interessato a cambiare il mondo attraverso l’arte. Non so se questo sia possibile, ma so che l’incontro con qualcuno o qualcosa a volte stravolge le persone ed è bello pensare che ciò sia possibile, al di fuori di ogni dottrina.

Chi è il tuo destinatario? Cosa vuoi comunicargli?

Non c’è un’utenza privilegiata. Molti lavori sono pensati per un interlocutore ignaro, per uno spettatore improbabile e casuale. Reputo che l’arte e gli artisti abbiano il dovere di mettere in discussione le abitudini e, in conseguenza di ciò, mi piace pensare che lo spettatore torni a casa cessando di essere ciò che era prima. Mi piace pensare di poter intrudere un dubbio nelle certezze della consuetudine.

Non in questo aspetto non è una visione ideologica? L’arte non può essere anche lavoro sulla forma?

Sicuramente le idee hanno bisogno di una forma per rendersi visibili, per viaggiare. Ma non sono interessato alla pura forma, alla forma per la forma. Nei miei lavori predomina l’attività anche se si tratta di quella altrui.

L’arte è una pratica politica?

Tutto ciò che si fa pubblico è politico. L’arte non può più essere solamente un punto di vista. É una continua presa di posizione e pertanto un’assunzione di responsabilità.

Non pensi ci sia troppa retorica in questa affermazione?

No! Personalmente non sono interessato al puro “visibilismo”. Preferisco le sviste.

[*] Togliendo la prima lettera del cognome, «Morbin» diventa «Orbin», che significa «cieco» o «non perfettamente vedente». La deformazione del nome dell’artista ha nel titolo della performance una funzione spiccatamente ironica (ripresa anche dal titolo dell’intervista).