Laura Pozzar

Non calpestare l’erba

Trieste, Mini Mu

ottobre 2013

Cantando il duol si disacerba

Daniele Capra

Noto per la sua musica di languida bellezza, per le sue abitudini eccentriche, per il suo spiccato anti-intellettualismo, Erik Satie è una figura di spicco particolarissima, poiché precorre – per temi, approccio, finalità – molte delle avanguardie del Novecento. In particolare il surrealismo, il teatro dell’assurdo, la musica minimalista, devono all’autore francese quella sensibilità particolare che nasce dalla messa in discussione della tradizione e dalla desacralizzazione di ogni singolo evento, in chiave polemicamente antiromantica ed anticlassica. Nella sua produzione un pezzo, in particolare, brilla per il suo tono antiretorico e per lo spirito quasi canzonatorio, già a partire dal suo titolo, e poi per l’indicazione che indica come il brano vada eseguito «dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses» [1] ottocentoquaranta volte di fila (ci è ignoto il fatto se questa sia una semplice provocazione, un’effettiva istruzione per il pianista chiamato a suonare quella musica, oppure una quantificazione casuale per indicare un gran numero, similmente alle bibliche «settanta volte sette»).

Nei fatti Vexations, più di un pezzo di musica, è un dispositivo che mette in discussione l’andamento ordinato della musica, che avviene classicamente per susseguirsi cronologico di eventi sonori lungo l’asse temporale. Ogni singolo passaggio del breve pezzo è ripetuto, e riconosciuto come tale dal nostro cervello, nell’arco di qualche decina di secondi. Se inizialmente ciò produce l’effetto – tanto su chi ascolta che su chi è chiamato a eseguire la musica – di una reiterazione noiosa di un piccolo tessuto musicale, la continua ripetizione causa progressivamente la perdita del senso del tempo, poiché tende ad annullare la percezione lineare di esso come susseguirsi di eventi cronologicamente ordinati. Il riproporsi di momenti identici a breve distanza manda in cortocircuito i nostri riferimenti ordinali, con l’effetto di destrutturare gli elementi del nostro pensiero piegandoli ad una innaturale (e corta) ciclicità: tale metodo fa infatti decadere il consueto sviluppo della dinamica causa/effetto a favore di un sistema informe in cui, date le premesse, risulta impossibile arrivare a delle conclusioni.

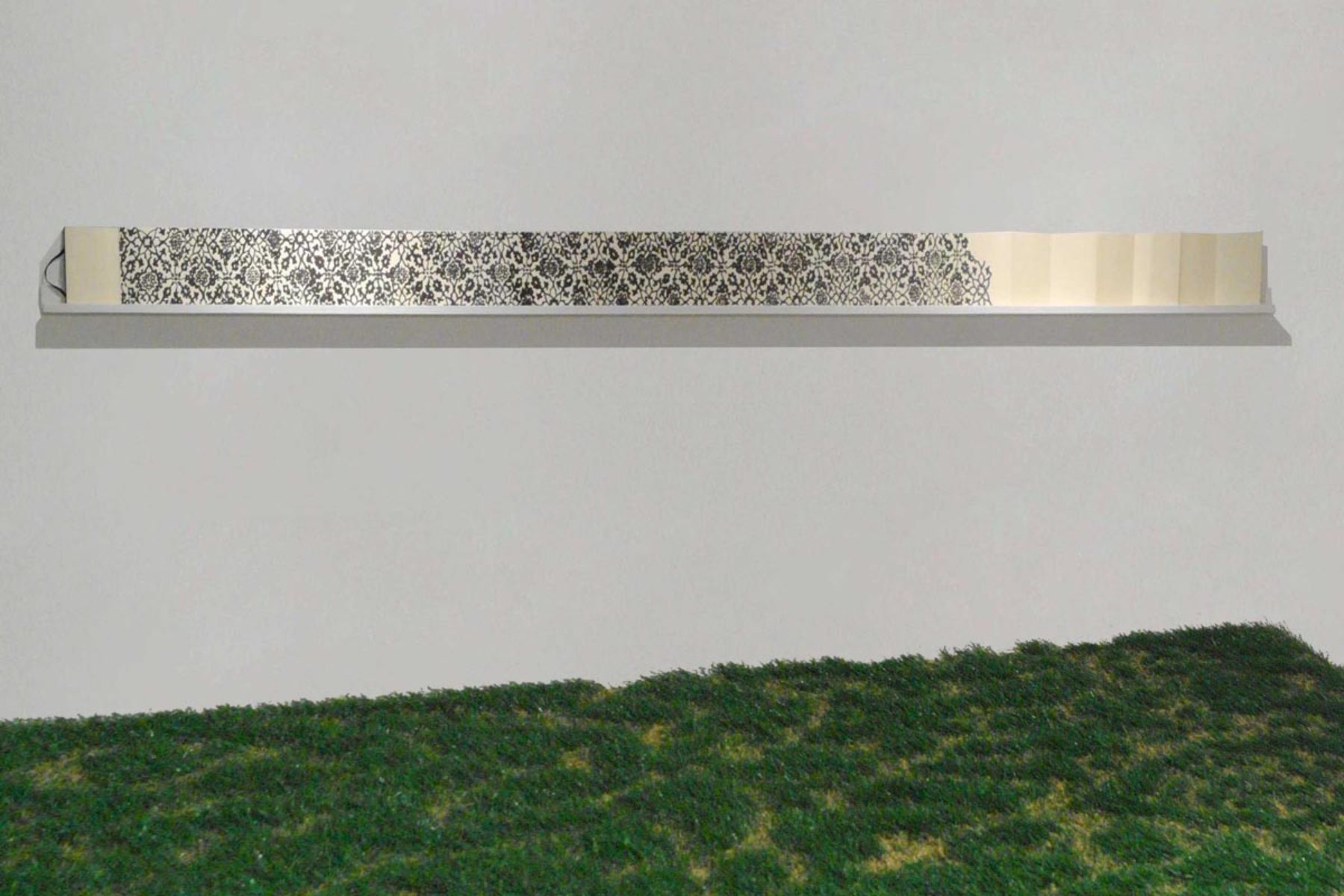

È da questo approccio destrutturato che nascono alcuni delle opere più significative di Laura Pozzar, lavori che si caratterizzano per un lavoro ripetitivo e certosino, in cui l’artista è costantemente dedita alla realizzazione delle medesime operazioni manuali che annullano, nella reiterazione dei gesti e nell’attenzione maniacale, quegli elementi diversivi che caratterizzano lo scorrere del tempo. Keep off the grass, tanto nel suo disegno su moleskine che nella sua esecuzione con forbici da manicure su tappeto erboso, prende forma proprio dall’abbandono completo ad operazioni manuali minime che mettono l’esecutore in una situazione di assenza di pensiero, in una circostanza alienante che conduce altrove, ad un differente livello di pensiero [2]. Parafrasando Eraclito, potremmo dire che tale processo rende in grado di bagnarsi infinite volte nello stesso fiume [3], dato che l’acqua che ci circonda, pur muovendosi, è forzatamente sempre la medesima.

Il progetto della Pozzar nasce infatti da una riflessione sulle trame e sulla ripetizione infinita dei disegni, in particolare in quelle circostanze in cui la decorazione assume il ruolo di elemento ciclico in grado di uniformare la superficie, di trasformarla cioè in uno sviluppo a-dimensionale e continuo in cui l’occhio è portato a perdersi. Senza soluzione di continuità la decorazione, attraverso la ricorsività del pattern, ha l’effetto di piegare lo sguardo di chi guarda uniformando il più astratto e geometrico dei disegni, inducendo lo spettatore – ma analogamente anche l’esecutore – in uno stato di sospensione e di disordine visivo/spaziale. C’è evidentemente, in tale pratica, una spiccata tensione della Pozzar ad uscire dai confini imposti dalla realtà. La volontà, cioè, di procedere verso l’assenza di qualsiasi figurazione (che è, al contrario, un manifesto richiamo al mondo concreto), se non proprio all’astrazione, ossia alla mancanza di un soggetto riconoscibile come tale. È infatti nel non essere iconico che il disegno – inizialmente trama floreale e poi esclusivamente processo concettuale da declinare con punta di pennarello su carta o su tappeto erboso sintetico con forbici – riesce a non essere nient’altro da sé, sottratto al suo essere anche dispositivo in grado di produrre significato.

Come essa stessa racconta, la pratica di operazioni di precisione ossessivamente ripetitive (è il caso, ad esempio, anche di Per giorni e giorni, cuscino ricamato con i propri capelli) è anche una modalità per crearsi un recinto inviolabile in cui potersi defilare dal fluire della vita, e dove potersi distrarre, nel senso di effettuare un’attività divergente rispetto all’ordinarietà degli eventi della vita quotidiana. Il lavoro attento e concentrato declina infatti, in un modo del tutto personale, il precetto che Francesco Petrarca sintetizza con la consueta ricercata compostezza in «cantando il duol si disacerba» [4], secondo cui dedicarsi all’attività della poesia allevia il dolore che la vita infligge all’uomo. C’è quindi un’azione curativa, o più probabilmente lenitiva, nel processo espressivo intrapreso dall’artista. Ma non è né il verseggiare né il labor limae cari al poeta a mettere in atto il processo di metabolizzazione del dispiacere, quanto il suo un lavoro solitario e monocorde fatto con maniacale dedizione.

L’uso di elementi decorativi è anche l’occasione per la Pozzar di raccontare come la natura possa essere addomesticata e resa disponibile grazie ad elementi artificiali, come le trame geometriche o, più semplicemente, grazie a dei valenti succedanei. Sottratto alla retorica della naturalità a tutti i costi, il suo tappeto erboso artificiale sembra infatti al primo sguardo realmente vegetale. Ma non è a questa somiglianza che l’artista mira, quanto al fatto di rendere visivamente disponibile ai nostri occhi un pezzo di natura che mai potrebbe vivere nelle condizioni ambientali di un luogo chiuso. È una modalità di ricomposizione tra due polarità che siamo soliti ridurre ad un’opposizione manichea, ma soprattutto è una prova lampante di come i due aspetti tendano a convivere, determinando l’uno i confini dell’altro.

Con questo approccio un tappeto erboso artificiale ritagliato diventare una superficie delicata da accarezzare, e può, con limpida asciuttezza, trasformarsi anche in un sintetico disegno da tracciare, a ricamo, su una tela da pittura di lino. Spetta all’osservatore cogliere le assonanze, le reciproche determinazioni dentro cui si annida il paradosso per il quale natura e geometria si rincorrono e si scambiano di ruolo. In un loop continuo che è musica per gli occhi.

[1] Satie stesso scrive infatti nelle indicazione esecutive contenute nel manoscritto che il pezzo va eseguito «nel più profondo silenzio, con seriosa compostezza». Il brano è stato pubblicato nelle Éditions Max Eschig nel 1969, dopo esser stato riscoperto da John Cage ed eseguito pubblicamente per la prima volta nella sua interezza da un team di pianisti (tra cui lo stesso Cage) nel 1963.

[2] Non è un caso che pratiche reiterative di azioni semplici siano alla base, nelle culture orientali e tribali, di momenti di meditazione o di perdita di coscienza.

[3] Cfr. il celeberrimo frammento 49a, in Hermann Diels e Walther Kranz, I presocratici. Testimonianze e frammenti, Einaudi, 1976.

[4] F. Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, XXIII.