Elisa Rossi

Mon Chéri

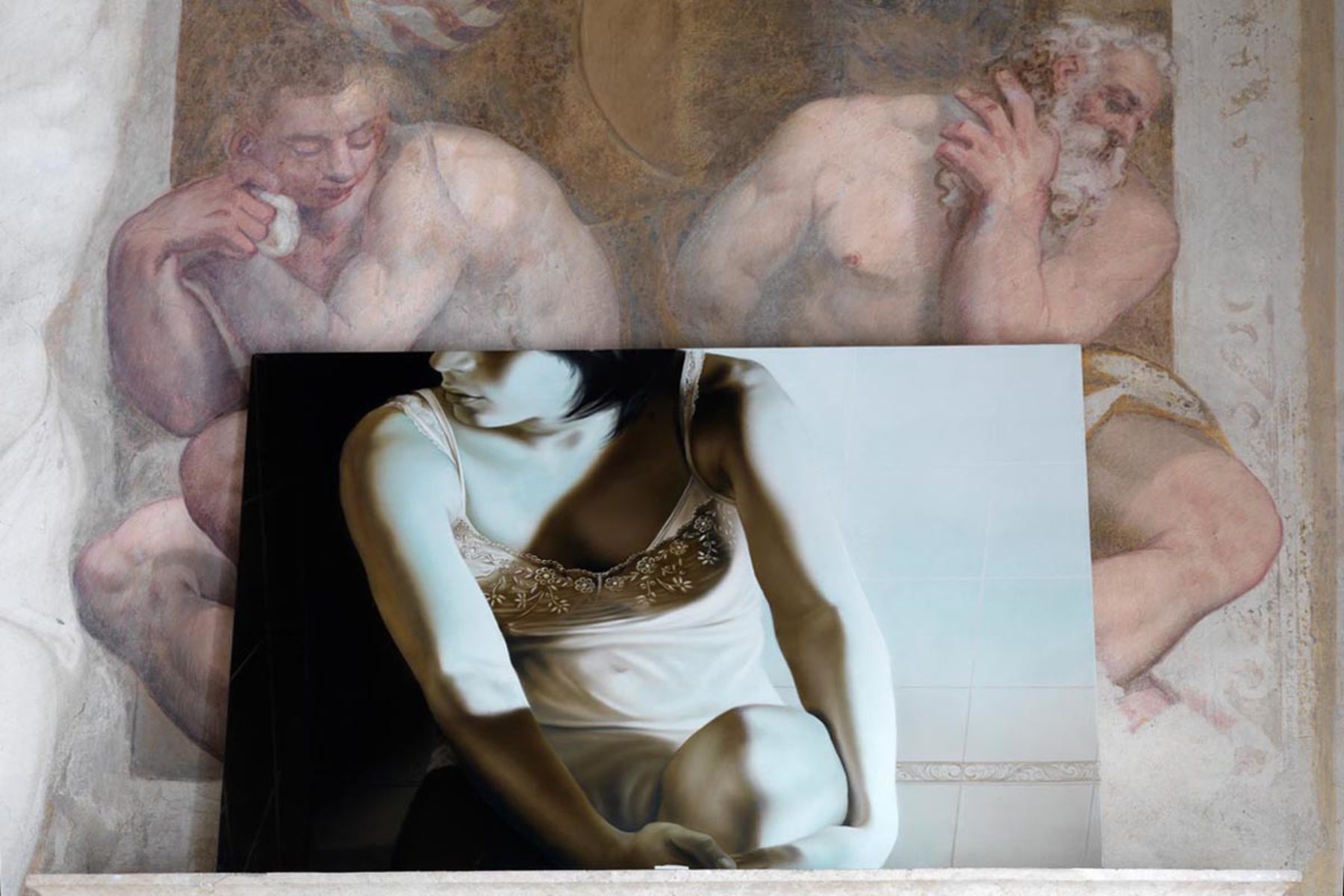

Caldogno, Villa Caldogno

ottobre ― novembre 2009

Nulla dies sine linea

Daniele Capra

Nulla dies sine linea, nessun giorno senza una linea, riferiva Plinio il Vecchio del celebre pittore Apelle [1]. Stando a quanto ci tramanda lo storico romano, l’artista ellenico concepiva infatti la pittura come pratica necessariamente giornaliera e non come semplice lavoro da eseguire liberamente, secondo ispirazione e sensibilità. Nell’opera di Elisa Rossi si coglie lo stesso approccio all’attività artistica come esercizio quotidiano, grazie a cui dipingere si è trasformato in un rito, tanto naturale nella spontaneità quanto religioso nella ripetizione. In una conversazione Elisa mi ha raccontato come il gesto di pulire la stanza ed i pennelli siano le azioni con cui ha inizio quel tempo di odiata solitudine, ma anche di amata fetale sicurezza, che è la pittura. Per l’artista veneta, in quel momento di isolamento autoimposto non c’è altro, nemmeno un posto piccolissimo per altri pensieri. La centralità della pratica rispetto al pensiero – o, se volessimo, dell’agire sul concepire – fa inevitabilmente venire in mente l’approccio di cui ha parlato frequentemente Gerhard Richter, il quale carica l’azione del dipingere con un responsabilità viscerale e allo stesso tempo quasi civile: l’artista “deve credere in ciò che sta facendo, deve impegnarsi intimamente in prima persona per poter praticare la pittura. Una volta che ne sarà ossessionato, egli arriverà al punto di credere di poter cambiare l’uomo con l’esercizio della pittura. Se venisse meno questo impegno morale non c’è nulla altro da fare che isolarlo, perché in fondo la pittura è pura follia” [2].

Non sapremo mai con certezza se Elisa Rossi abbia l’ambizione di cambiare l’essere umano, ma di sicuro non le è estranea la volontà di tracciare delle immagini che raccontano un universo sconosciuto, o che siamo abituati ad ignorare nel frastuono visivo in cui siamo immersi. La sua produzione è riconducibile a due distinte aree tematiche, sebbene intrinsecamente connesse: il ritratto del corpo femminile (di natura spiccatamente iconica) e la rappresentazione di merletti e ricami, gioielli (marcatamente più concettuale). In entrambe si avvertono il pathos partecipativo e un’aura trasognante di natura malinconica, che l’artista inevitabilmente ci invita a condividere.

Le sue donne sono sempre sole, e sono immerse in un’atmosfera di silenziosa e distillata intimità, per lo più in situazioni domestiche come la cura del proprio corpo. Molto spesso di schiena, liberate della necessità del dover essere tutto ciò che il mondo loro impone, sembrano voler mostrare il corpo come ultimo elemento a baluardo della propria natura muliebre, in un frangente di spleen esistenziale che non hanno vergogna ad esibire. La natura malinconica ed l’inequivocabile vuoto interrogativo rendono il soggetto una sorta di intima ed aggiornata versione dell’apoxyómenos, l’atleta che si deterge il sudore dopo la fatica della gara, declinato però in versione femminile, antiretorica e postmoderna. Ma non è narrazione, non sono i piccoli gesti o le azioni di cui sono protagoniste queste donne ad essere centrali, quanto l’abbandono ad una meditata interiorità [3], in una dimensione temporale indefinita, che all’osservatore è concesso di vedere con uno sguardo fugace e rubato. Lo spettatore diventa così inoffensivo voyeur, in cui forse non è estranea qualche forma di compiacimento erotico, che affoga però rapidamente nell’inquietudine e nel male di vivere (benché i possenti cinquecenteschi Prigioni del salone affrescate dal Fasolo, in cui sono collocate le opere concepite per Villa Caldogno, sembrino essere trasformati nei lascivi biblici Vecchioni).

Di tutt’altra natura sono invece le tele che raffigurano ricami, pizzi, merletti e centrini decorativi – ossia pratiche storicamente riconducibili al mondo femminile – nei quali è essenziale il lavoro attento e ripetitivo che raccontano. Ma il soggetto, essenzialmente una natura morta caratterizzata da un’atmosfera di metafisico “suspension of disbelieve” [4], passa in secondo piano rispetto all’esecuzione. A dispetto della virtuosa immediatezza iconica, è proprio il tempo del dipingere il vero elemento creativo ed il motore concettuale di questi lavori: l’esercizio pittorico che richiede continua attenzione rappresenta nei fatti per l’artista il recupero dell’artigianalità propria del mondo femminile, in cui il tempo dilatato rende possibile un silenzioso monologo introspettivo. Inevitabilmente le lunghe tempistiche dell’esecuzione coincidono con i necessari spazi di riflessione, che spiegano come la pittura di Elisa Rossi sia essenzialmente esercizio di intimità. Ma nel contempo questi soggetti narrano le suggestioni di un mondo – quello dei ricami e dei merletti – ormai perduto, lontano, e che sembra appartenere solo alla memoria dei più anziani che sempre più ci sfugge. Attimi che si possono oramai solo evocare assaporando una proustiana Madeleine, o un dolcissimo Mon Chéri.

[1] Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, cap. XXXV.

[2] G. Richter e H. U. Obrist, The Daily Practice of Painting, Notes 1973, Mit Press, 1995, p. 78.

[3] Cfr. Sant’Agostino, De vera religione, cap. XXXIX, 72, “in interiore homine habitat veritas” (“é nel profondo dell’uomo che risiede la verità”).

[4] “Sospensione di giudizio”, S. T. Coleridge, Biographia Literaria, cap. XIV.