Tree Strategy

Ludovico Bomben / Paolo Gonzato / Michelangelo Penso

Venice (I), Galleria Upp

maggio ― agosto 2012

L’edera in galleria

Daniele Capra

Benché l’opera d’arte abbia frequentemente le parvenze di un semplice oggetto che in molti aspetti non si discosta dal manufatto di un abile artigiano, o nasca spesso come prelievo di realtà stessa (come ad esempio gli object trouveé), vi è almeno una differenza delle opere con tutto il mondo degli oggetti inanimati che ci circondano: le opere respirano e vivono, esattamente come una pianta o come noi stessi facciamo. Non sono creature inattaccabili dal mondo, fragili cristalli da guardare o mirabilia semplicemente da custodire. Al contrario, sono invece dispositivi in grado di subire modificazioni, di muoversi, adattarsi, stringersi, svilupparsi o arrampicarsi. Le opere sono cioè vitali come l’edera, in grado di ricrescere come il rosmarino trapiantato da un luogo ad un altro, o di continuare a fiorire come un ciliegio di cent’anni.

Non è così sempre corretto immaginare l’opera nella sua fissità ed immutabilità. Si pensi solo alle differenze che esistono tra le condizioni di luce/colore/rarefazione che vi sono generalmente in una galleria o in un museo rispetto a quelle di una casa standard: la forma delle stanze, la superficie del pavimento o la presenza delle tende fanno cambiare qualcosa in un lavoro, lo possono rendere differente. E – soprattutto – il lavoro stesso muta, parla più velocemente o più lentamente, cambia tono come un attore di teatro che non può presentarsi identico tutte le sere, pur sapendo a menadito come vive e respira il personaggio che interpreta sul palco. Ugualmente l’opera si adegua, dal momento in cui è stata pensata/progettata/realizzata, fino alla sua collocazione nel luogo espositivo, dove può mettere in essere metodi simili a quelli adoperati dalle piante e dagli alberi, in grado di impossessarsi dello spazio mutando fino ad arrivare, talvolta, ad avere il vigore necessario per mutare lo stesso contesto (come capita ad esempio agli alberi che deformano il terreno).

Ma quali sono le dinamiche di impossessamento dello spazio che spingono gli artisti a scegliere di realizzare un’opera dalle ridotte dimensioni o al contrario dall’ampia volumetria? L’opera può nascere da un’esigenza di una concentrazione spaziale, o può avere uno sviluppo su di un piano o stimola invece nell’osservatore un approccio emotivo/percettivo che esclude, o fa passare in secondo piano, la dimensionalità del manufatto. Le scelte in sé fanno ovviamente parte di quel irrinunciabile bagaglio di libertà espressive degli artisti, ma le opere possono essere viste e lette con una modalità in più, se si pensa che non solo siano vive, ma che la loro vita è in forma vegetale. Ed esistono come se fossero alberi, arbusti, tuberi, specie che vivono al di fuori del white cube cui ci riferiamo di solito.

Come scrive Brian O’Doherty nel suo celebre saggio Inside the White Cube, le gallerie hanno adottato il modello della “scatola bianca” sin dagli anni Sessanta, mettendo in una relazione di forte interdipendenza il contesto ed il contenuto. È venuto così a svilupparsi un approccio in qualche modo ideologico (e che ha risentito in qualche maniera della pratica dell’avanguardia) dal quale deriva la considerazione che l’opera sia come un fiore delicato che necessita di un atmosfera controllata, in grado cioè di non pregiudicarne la vita e la forza. Ma così non è, dato che il fiorire e il prestarsi ad essere differente dell’opera stessa è un esempio di come tarpare le ali all’opera. Il candore del white cube implica cioè in qualche modo che l’opera sia un campo finito di relazioni – presenti dal momento della sua realizzazione e quindi precedenti la sua collocazione, in qualsiasi luogo – che potrebbero andare perse nel caso in cui il contesto non rispettasse i vincoli desiderati: dell’opera andrebbe cioè evitata la contaminazione, l’evento nefasto in cui le parole che essa dice, o cerca di declamare, non siano accolte dal più rigoroso silenzio.

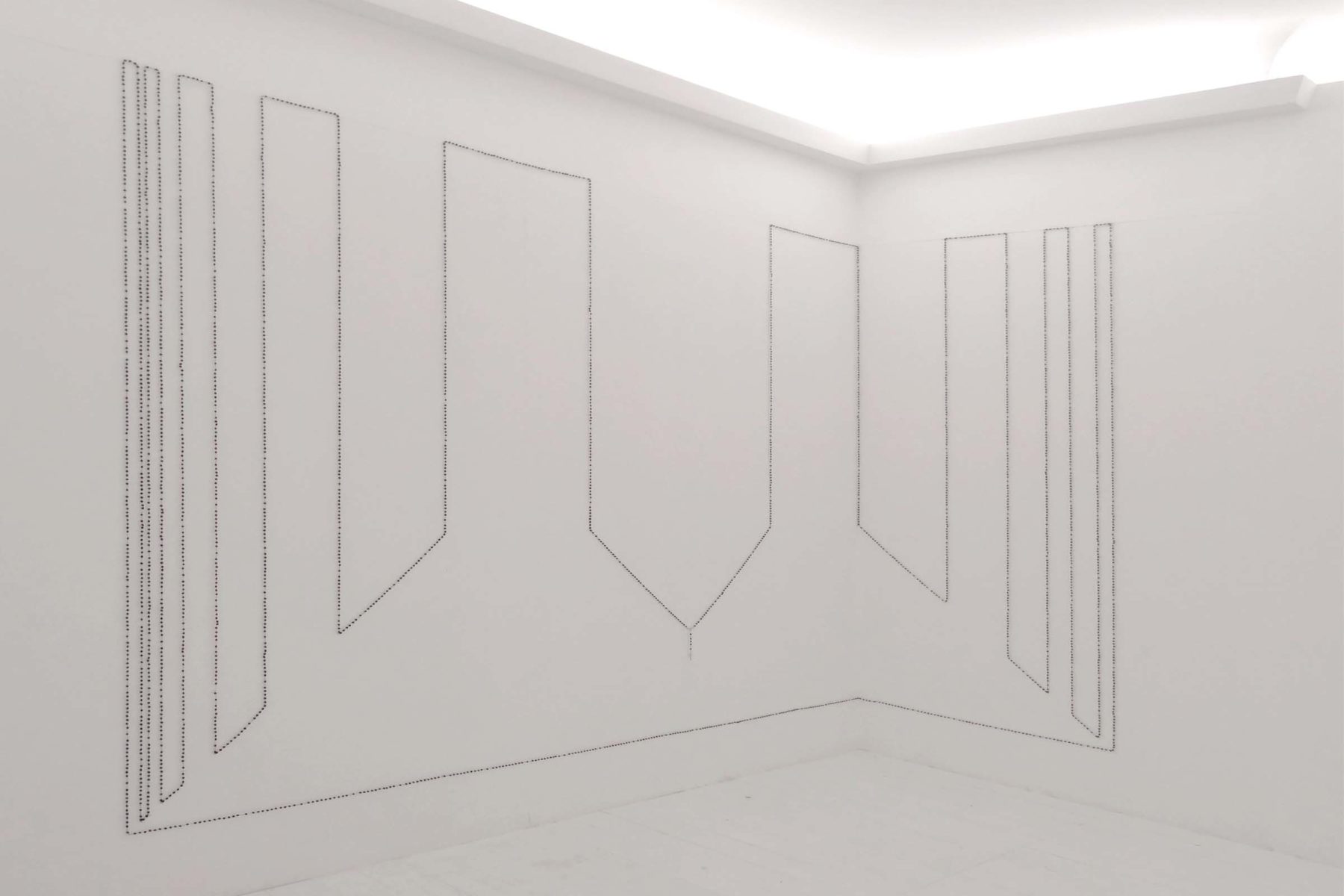

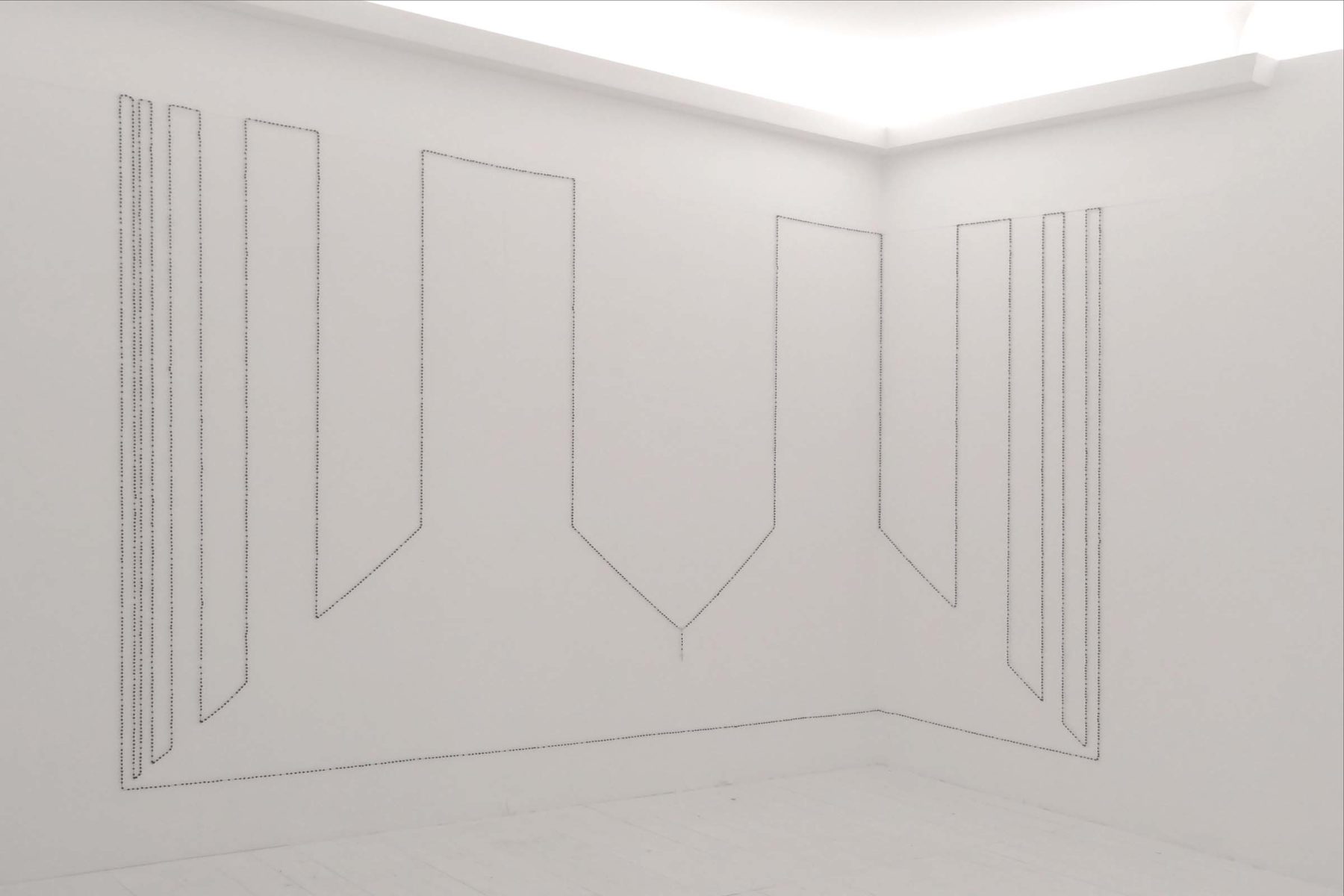

I lavori di Ludovico Bomben, Paolo Gonzato e Michelangelo Penso sono esempi evidenti di come sia necessario ripensare l’opera come materia cangiante, come campo “aperto” (per prendere in prestito l’aggettivo da Eco) che le rende malleabili. Nei lavori di Tree Strategy Ludovico Bomben occupa due muri contigui della galleria con un modalità che è propria delle piante rampicanti, Paolo Gonzato sceglie invece la trasversalità di tronchi caduti su cui rinasce spontanea una vegetazione, mentre Michelangelo Penso ricostruisce un’enorme e tesa volumetria, quasi una pianta tropicale che prepotentemente sboccia dal soffitto. Al paradigma che presupponeva, nelle sue intenzioni, una neutralità asettica tra spazio ed opera, i lavori della mostra contrappongono un modello concettuale in cui l’opera vive grazie alla sua forza e alla sua spontanea reattività vegetale. La galleria non è più così il semplice contenitore, ma è anche il luogo in cui può avvenire un’intelligente colonizzazione, in cui l’opera può praticare, per la gioia di chi guarda, una delicata occupazione che prevede dei cambi di forma. Chi l’ha detto poi che fuck the context teorizzato in architettura non funzioni anche in galleria?