Quando ero bambino in terza elementare per Natale mi regalarono un librone molto bello e che mi fece molto felice perché conteneva una miriade di informazioni di natura geografica. Il suo titolo era “Il grande libro delle regioni d’Italia” (pubblicato da Mondadori) e conteneva un’analisi, divisa regione per regione, del territorio del nostro Paese. Grazie a quel tomo mi era così possibile fantasticare scoprendo le attività di luoghi lontani e che non conoscevo direttamente, come pure sapere che in qualche territorio vi erano boschi di latifoglie oppure si praticava l’allevamento stabulare dei maiali o la pastorizia.

Se non è partito direttamente dal suo sussidiario di terza elementare, suppongo Francesco Bonami si sia basato su un libro simile per elaborare il concept della mostra Un’Espressione Geografica, dal bel titolo metternichiano, vagamente da restaurazione (sia detto senza ironia: Bonami quanto a titoli è davvero notevole). La mostra, ospitata alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, raccoglie – in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia – venti artisti stranieri cui è stato chiesto ciascuno di interpretare una regione, dopo un’opportuna residenza o un viaggio nel territorio. Non ridete, è proprio così. Il comunicato stampa infatti recita che “la mostra racconta il Paese di oggi e di domani, ritraendo le ricchezze e le specificità di ciascuna Regione”, proprio come si fa con i vini, l’olio, i formaggi o gli insaccati.

La domanda infatti che sorge spontanea è questa: esistono ai giorni nostri nel nostro paese delle caratteristiche su base semplicisticamente regionale così marcate e caratterizzanti? E poi, se proprio esistono, sono tali da essere percepite da stranieri? Ma soprattutto è lecito parlare di regioni e non invece di economia, cultura, industrializzazione, criminalità o politica? La risposta è ovvia, ma non per il critico toscano, che invece si incaglia nei classici stereotipi, avendo scelto di condurre l’analisi su base di territorio regionale e non su altri criteri ben più attuali. Ma a questo si aggiunge pure il tentativo di travestire in forma soggettiva l’operazione (“Le opere appaiono così agli occhi dello spettatore come un grande diario di viaggio, trasformando il visitatore di Un’Espressione Geografica in un viaggiatore contemporaneo: le storie, le esperienze, le sensazioni raccolte in ciascuna Regione sono al centro anche dell’esperienza del visitatore della mostra, che può riscoprire da prospettive inedite e inaspettate il nostro Paese”), finendo per far sembrare davvero ridicoli i lavoretti dei 20 artisti che si sono fatti ciascuno un picciol tour di una settimana in una regione. Rimarrà così insoluto il quesito se siano opere nate da un terroir o da un processo individuale.

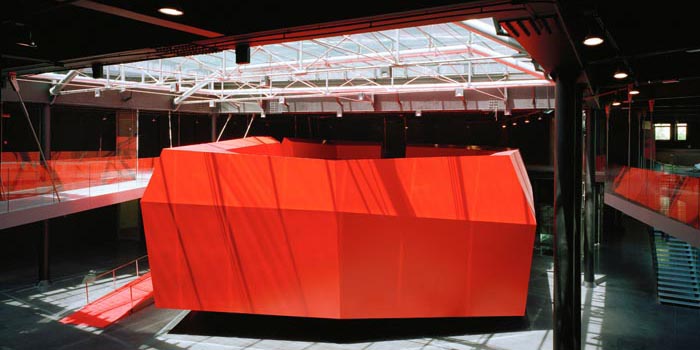

A questo bisogna aggiungere che le opere (prodotte dalla stessa Fondazione Sandretto: quanto soldi buttati al vento!), eccetto quelle di Putrih e di Ondak, sono di una banalità terrificante, perché è evidente che sono il frutto di un soggiorno da turista e non di una ricerca d’artista.

Il risultato è cosi deludente da essere imbarazzante per l’istituzione che ospita la mostra. Da parte nostra essenzialmente Un’Espressione Di Disgusto che sarà opportuno toglierci con del profumato sauvignon del Collio o un corposo cannonau di Jerzu.

Ho sempre trovato ridicole tutte quelle persone di sesso maschile che passano il tempo ad imbellettarsi. Non parlo di cura o di igiene personale, ma di quel complesso di pratiche narcisistiche che mirano a fare del corpo qualcosa di bello al di là delle funzioni che il corpo stesso ha. Trovo ridicoli, ad esempio, coloro che vanno in palestra per essere belli, e non per praticare dell’attività fisica; come pure chi spende tempo e quattrini in trattamenti estetici, manicure, creme e quant’altro.

Ho sempre trovato ridicole tutte quelle persone di sesso maschile che passano il tempo ad imbellettarsi. Non parlo di cura o di igiene personale, ma di quel complesso di pratiche narcisistiche che mirano a fare del corpo qualcosa di bello al di là delle funzioni che il corpo stesso ha. Trovo ridicoli, ad esempio, coloro che vanno in palestra per essere belli, e non per praticare dell’attività fisica; come pure chi spende tempo e quattrini in trattamenti estetici, manicure, creme e quant’altro.

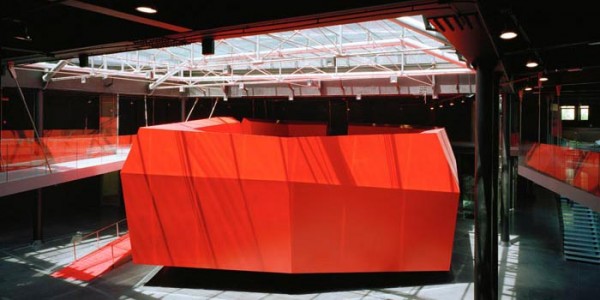

Ora mi è chiaro perfettamente. Il Padiglione Italia è una discoteca labirinto. Bianca, senza luci colorate, grande un centinaio di chilometri. E dalla quale non si può uscire. C’è un signore sulla porta, si chiama Vittorio, e non fa selezione all’ingresso. Bisogna solo fare la coda e non indossare le scarpe da ginnastica. Se ci si presenta con tanto di amica erotomane predisposta al meretricio, e magari con ghiandole mammarie elefantiache, si entra anche prima.

Ora mi è chiaro perfettamente. Il Padiglione Italia è una discoteca labirinto. Bianca, senza luci colorate, grande un centinaio di chilometri. E dalla quale non si può uscire. C’è un signore sulla porta, si chiama Vittorio, e non fa selezione all’ingresso. Bisogna solo fare la coda e non indossare le scarpe da ginnastica. Se ci si presenta con tanto di amica erotomane predisposta al meretricio, e magari con ghiandole mammarie elefantiache, si entra anche prima.

Ich bin ein Berliner. Lo posso dire anch’io finalmente. Si inaugura infatti sta sera la prima mostra che mi capita di curare nella città del muro. Inutile che dica quanto sia entusiasta della cosa. Berlino per me è un simbolo, un’icona di libertà, di stile alternativo, di città di cultura che ha orecchie e presta attenzione al contemporaneo.

Ich bin ein Berliner. Lo posso dire anch’io finalmente. Si inaugura infatti sta sera la prima mostra che mi capita di curare nella città del muro. Inutile che dica quanto sia entusiasta della cosa. Berlino per me è un simbolo, un’icona di libertà, di stile alternativo, di città di cultura che ha orecchie e presta attenzione al contemporaneo.