Igor Eškinja

Infinity Paper

Rovereto, Deanesi Gallery

aprile — giugno 2013

Fuck the White Cube

Daniele Capra

Leo Castelli, in un’intervista rilasciata negli anni Sessanta cui parla della nascita del sistema delle gallerie a New York [1] nel secondo dopo guerra, racconta di come lo spazio del collega – e rivale – Sidney Janis, aperto sin dal 1948, evochi l’atmosfera rilassata di una casa: nella galleria, infatti, trovano spazio un divano e delle comode poltrone. Consultando le foto dell’epoca in occasione della mostra International Dada (siamo nel ‘53) è possibile scorgere perfino la presenza di un tappeto, proprio a fianco a un lavoro di Duchamp.

In quegli anni, infatti, si andavano via via definendo gli standard espositivi di quella che convenzionalmente sarà chiamata «arte contemporanea» e le dinamiche di interazione spazio/opera non erano ancora state messe a punto. Sempre nella stessa interviste Castelli spiega invece come la sua galleria fosse stata immaginata per far percepire all’osservatore la tensione intellettuale delle opere, senza però specificare in quale modo, che possiamo solo intuire. Erano quegli gli albori di una muova modalità espositiva, basata sul modello del white cube, i cui esiti non sono tardarono a venire considerando la sua successiva adozione da parte non solo delle gallerie, ma anche dai musei in cui era esposta arta contemporanea (per l’arte antica il modello prevalente è ancora quello con pareti con colorate e scure, benché non manchino casi contrari come il Louvre di Lens, recentemente costruito su progetto degli architetti giapponesi SANAA).

L’utilizzo di un dispositivo come il white cube serve per minimizzare gli elementi caratterizzanti dei luoghi, per evitarne l’interazione con le opere. In modo per certi aspetti ideologico, tale modello serve per marginalizzare l’ambiente, e per far emergere il contenuto che ospita e che ne motiva/garantisce l’esistenza. Il sistema è finalizzato a pianificare e perseguire la percezione di preziosità del soggetto – a renderlo cioè indiscutibilmente centro visivoed intellettuale – portando al grado zero ogni aspetto ambientale, grazie all’uso del color bianco alle pareti e l’appiattimento o la rimozione di tutte le particolarità architettoniche. Tale prassi ricorda da vicino la pratica inaugurata progressivamente nelle chiese protestanti in seguito alla riforma voluta da Martin Lutero o, negli stessi anni, dal più radicale Huldrych Zwingli a Zurigo: gli edifici dovevano essere svuotati dalle immagini di santi o della Madonna, atti a distrarre/blandire i fedeli. Fatta tabula rasa di ogni orpello, le chiese potevano ritornare spazi di spiritualità, come veniva insistentemente sottolineato dal vuoto alle pareti, che concettualmente sorregge il valore dell’elemento spirituale. In maniera del tutto analoga funzionalmente il white cube ha trasformato la galleria spostando l’attenzione verso il contenuto ospitato, diventando una sorta tempio laico in cui l’opera può trovare il proprio spazio sacro, il recinto in cui è protetta dallo scorrere del tempo quotidiano.

Ribalta questa logica Igor Eškinja, il quale nella sua ricerca si è frequentemente servito del white cube non tanto come contenitore/cornice finale, bensì quale strumento di lavoro. Sin dalle sue immagini di metà degli anni Duemila, l’artista ha infatti sviluppato numerose serie di set fotografici nel proprio studio, che è esteticamente, ma anche concettualmente, simile a quello dello standard espositivo odierno. Nel suo caso però il white cube non ha la funzione di artificiale amplificatore e moltiplicatore di interesse, ma si caratterizza per essere semplicemente contesto per la creazione di un’immagine, su cui intervenire continuamente in maniera non dissimile da quanto Morandi amasse fare combinando ogni volta in modo differente le bottiglie sul tavolo del proprio studio (e infatti molte di queste sue opere possono essere lette musicalmente come continue e successive variationes rispetto un tema assegnato, la cui importanza è nel suo essere elemento generante e manipolabile).

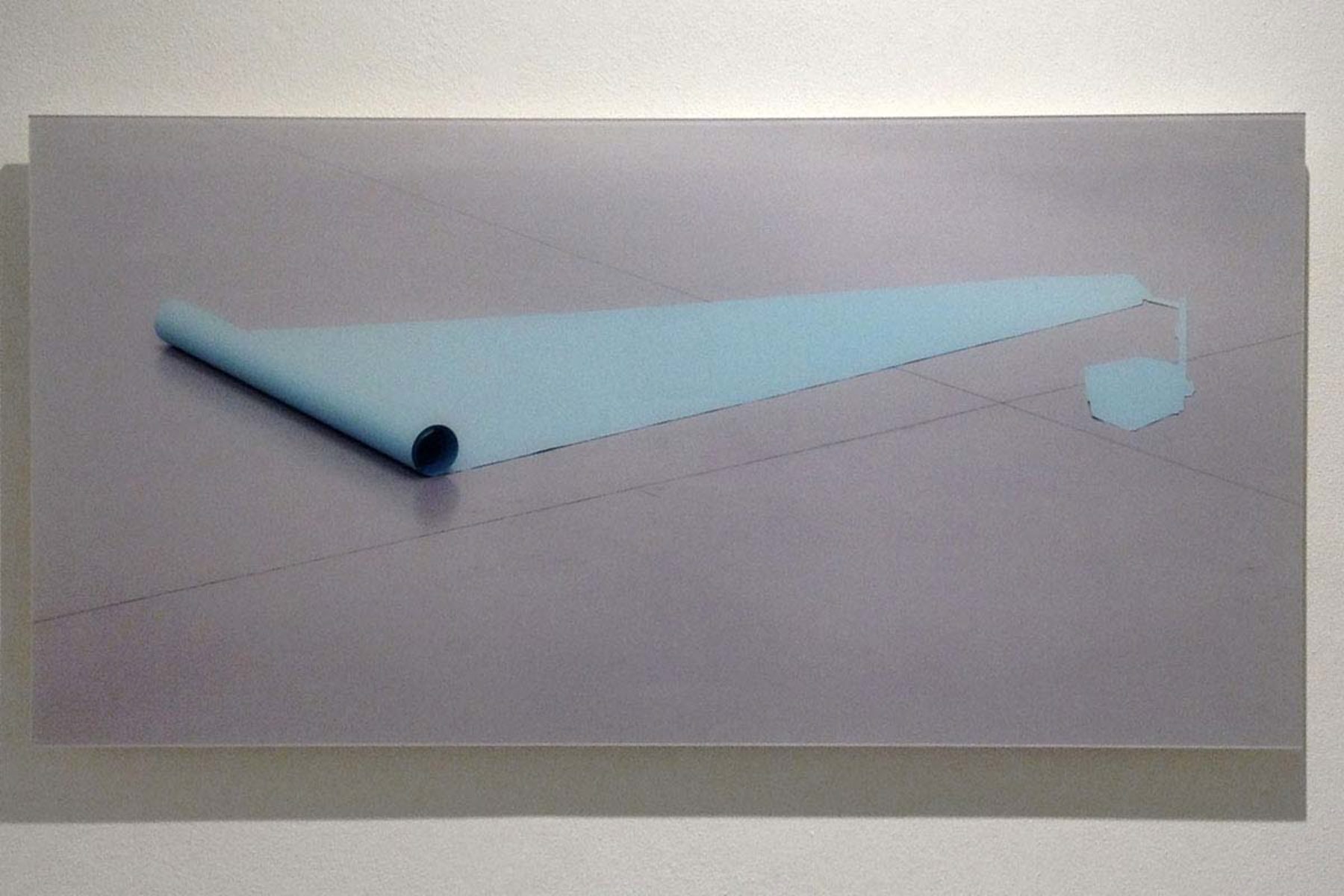

Gli scatti della mostra Infinity Paper sono stati realizzati dentro il white cube e con l’utilizzo di un materiale, la seamless paper, che ha per sua stessa natura forza straniante. Tale carta, infatti, è adoperata dai fotografi in studio per creare gli sfondi neutri che servono nella pratica del ritratto o dello still life, in cui è necessario decontestualizzare il soggetto rendendo artificialmente indefinito lo spazio. Combinando questi due ingredienti normalizzanti Eškinja mette in luce invece le potenzialità espressive che essi hanno: l’algido contesto diventa un surreale generatore di immagini, rendendo gli strumenti programmati per l’omogeneità capaci invece di innate potenzialità perturbanti.

La combinazione di due elementi neutralizzanti dà così per risultato delle forme che i nostri occhi percepiscono per la loro discontinuità. Quelle immagini con ritagli di carta che raffigurano oggetti tridimensionali o persone, stampate ed esposte all’interno della galleria per la mostra, finiscono quindi ad essere meta-rappresentazione, teatro nel teatro in cui paradossalmente realtà e rappresentazione non smettono di scambiarsi i costumi di scena. In questa doppia neutralizzazione nemmeno avvertono la necessità ontologica di essere esposti in un white cube o in un ambiente esteticamente equivalente. Anzi, paradossalmente, riescono a ripulire gli occhi a chi guarda anche se collocati tra i tappeti e i divani della galleria del buon vecchio Janis.

[1] Paul Cummings, Oral history interview with Leo Castelli, 1969 May 14-1973 June 8, Archives of American Art, Smithsonian Institution (disponibile su Archives of American Art site, consultato il 15 settembre 2014).